从奴隶打拼,逆袭为帝,后赵皇帝石勒的奋斗史为何荆棘密布?

发布时间:2024-09-18

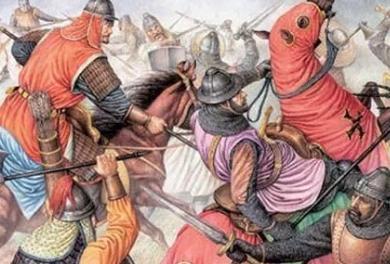

石勒,一个从奴隶到皇帝的传奇人物,他的崛起之路充满了荆棘与挑战。作为羯族人,石勒的出身极为卑微。他自幼行贩于洛阳,曾被西晋官吏掠卖到山东为耕奴。然而,正是这段苦难的经历,磨砺出了石勒坚韧不拔的意志和过人的胆识。

在乱世中,石勒抓住了机会。他先是投靠了匈奴人刘渊,凭借出色的军事才能迅速崭露头角。石勒深知,要在汉文化圈内立足,仅靠武力是远远不够的。他开始重视人才,组建了由汉族士人组成的“君子营”,其中最为得力的谋士张宾,为他出谋划策,帮助石勒不断扩大势力范围。

公元319年,石勒自称大赵天王,定都襄国,史称后赵。然而,建立政权只是第一步,如何巩固政权,如何在汉文化圈内站稳脚跟,才是石勒面临的最大挑战。为此,石勒采取了一系列措施:

首先,他推行儒学,重视教育。石勒虽然不识字,却常听人读史,熟谙古今得失。他设立了多所学校,选拔优秀子弟入学受教,还亲自考核学生的学习状况。这种做法不仅提高了国民的文化水平,也为政权培养了人才。

其次,石勒重视人才选拔。他下令公卿百僚每年推荐贤良、方正、直言、秀异、至孝、廉清各一人,通过考核合格者授予官职。这种选拔制度在当时是非常先进的,为后赵政权吸纳了大量人才。

再者,石勒推行了一系列有利于民生的政策。他制定律令,建立行政机构,颁布户税制度,劝课农桑,使后赵社会秩序相对稳定。这些措施不仅巩固了政权,也促进了社会经济的发展。

然而,石勒的统治也面临着诸多挑战。作为少数民族首领,他必须处理好与汉族的关系。为此,石勒采取了较为开明的政策,尊重汉族文化,重用汉族士人。同时,他还要面对内部的权力斗争和外部的军事威胁。

石勒的治国方略在当时可谓独树一帜。他既保持了游牧民族的勇武,又吸收了汉文化的精华。这种融合使后赵政权在乱世中脱颖而出,成为北方最强大的国家之一。

石勒的一生,是乱世中一个少数民族首领的奋斗史。他从社会最底层崛起,最终成为一国之君。他的成功,不仅源于个人的才能和努力,更得益于他对时局的准确把握和对汉文化的深刻理解。石勒的统治虽然短暂,但他开创的后赵政权,为后来的民族融合和文化交流奠定了基础。

在历史的长河中,石勒无疑是一个独特而复杂的人物。他既有作为军事家的勇猛,又有作为政治家的智慧;既有对权力的渴望,又有对文化的尊重。石勒的故事,不仅是个人的传奇,更是五胡乱华时期民族交融、文化碰撞的一个缩影。