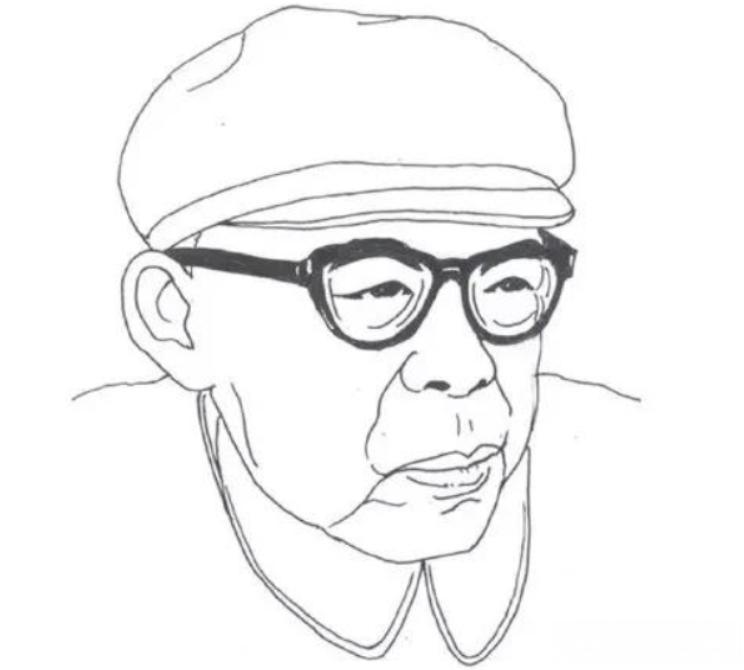

陈伯达人生的最后时刻:和叶永烈会面,7天后去世,毫无预兆

发布时间:2024-09-16

1989年9月13日,北京的天气还很炎热。 著名作家叶永烈来到北京东郊一栋民宅的六楼,拜访陈伯达。这是两人最后一次见面,谁也没有想到, 仅仅7天后,陈伯达就突然离世,毫无预兆。

叶永烈回忆道,那天陈伯达的精神状态很好,两人在陈伯达简陋的书房里畅谈了一个下午。 陈伯达穿着长袖衬衫,戴着帽子,因为怕冷,即使在夏天也总是门窗紧闭。 他兴致勃勃地与叶永烈聊起了年轻时的往事,甚至提到了自己24岁时写过的一篇小说《寒天》。

然而, 9月20日,北京突然降温,连日大雨让气温骤降。 那天中午,陈伯达独自在饭厅吃饭时,毫无预兆地离开了人世。当时,他的儿子陈晓农正在去往石家庄的火车上,儿媳张兰华和孙子在客厅看电视。 陈伯达就这样静静地离开了,没有痛苦,仿佛只是沉睡过去。

陈伯达的去世让所有认识他的人都感到意外。 叶永烈在得知消息时,甚至有些难以置信。陈晓农事后分析,可能是天气的突然变化导致父亲血管收缩,引发了心肌梗塞。但在此之前,陈伯达的身体状况一直很好,每年体检的心电图都显示正常。

陈伯达晚年的生活相对平静。他与第三任妻子早已离婚,与前妻们也断绝了往来。陈晓农和妻子张兰华承担起了照顾父亲的责任。陈伯达平时喜欢在书房里阅读、写作,很少外出。他的健康状况总体良好,除了老年人常见的健忘症外,没有其他明显疾病。

陈伯达去世后,遗体被送往医院保管。他的遗产只有两万余元,主要是稿费,因为他的工资大多用来购买书籍了。这些遗产最终交给了陈晓农一家。9月28日上午,陈伯达的遗体在八宝山火化,骨灰暂时寄放在老山骨灰堂。

直到1991年2月,陈晓农才带着妻子将父亲的骨灰带回福建惠安岭头村老家。陈伯达的骨灰没有埋葬,而是被安放在他85年前出生的老屋里。

陈伯达的晚年生活和离世,折射出一个历史人物晚年的境遇。他曾是新中国的第四号人物,毛泽东的头号秘书,但晚年却过着低调、简朴的生活。他的离世同样平静,没有轰动,甚至有些寂寥。这或许正是历史的无情之处,曾经的风云人物最终也要回归平凡,面对生命的终点。

陈伯达的最后时刻,让我们看到了一个真实、立体的历史人物。他不再是教科书上的一个名字,而是一个有血有肉、有喜怒哀乐的老人。他的故事,值得我们深思。