简析德国劳动法体系

发布时间:2024-09-19

德国劳动法体系以其独特的“共同决定权”制度闻名于世,这一制度体现了德国在平衡劳资双方利益方面的独特智慧。德国没有统一的劳动法典,相关法律规定散见于《民法典》、《解雇保护法》等多项法律法规中。这种分散式的立法模式使得德国劳动法体系更加灵活,能够更好地适应不断变化的经济和社会环境。

“共同决定权”制度是德国劳动法的核心特色之一。根据这一制度,企业监事会中必须有一定比例的员工代表。具体而言,员工人数超过500人的企业,监事会中应有三分之一的成员是员工选举的代表;员工人数超过2000人的大型企业,监事会则必须由等数量的股东和员工代表组成。这种制度确保了员工在企业决策中拥有直接的话语权,有效平衡了劳资双方的利益。

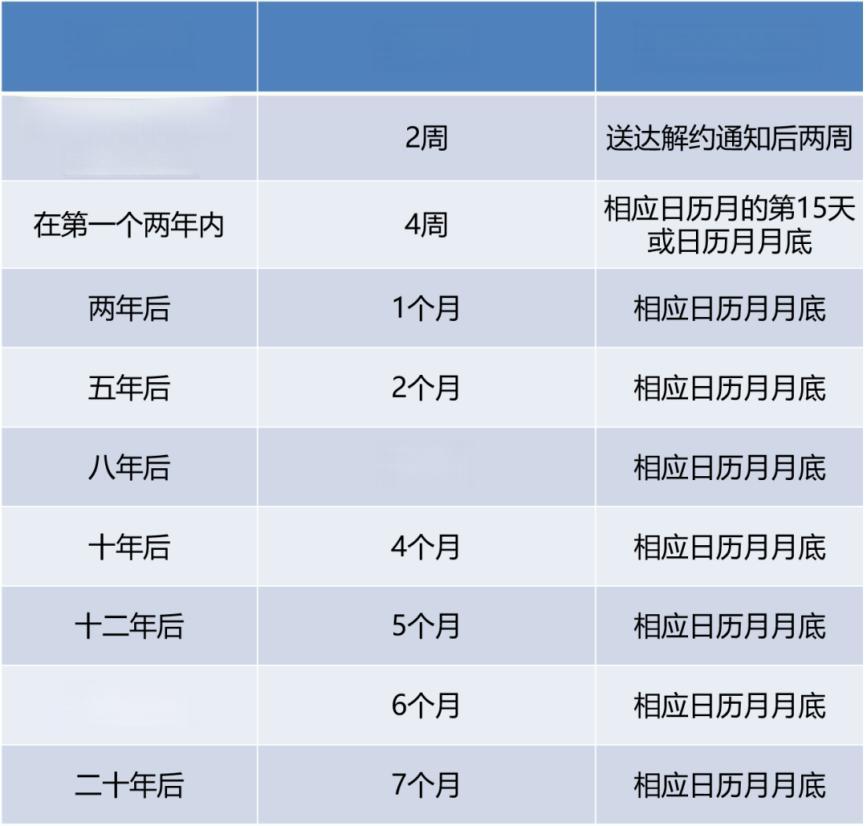

德国劳动法对劳工权益的保护可谓无微不至。例如,《解雇保护法》规定,雇佣十人以上的企业解雇员工必须符合“社会公正原则”,并提前一定时间通知。遭到不合理解雇的员工有权在收到书面解雇通知后的三周内向劳动法院提起诉讼,要求判定解雇行为无效。这种严格的解雇保护制度为员工提供了强大的法律保障。

然而,德国劳动法体系也面临着诸多挑战。首先是高失业率问题。尽管德国经济在战后经历了“经济奇迹”,但自1995年以来,德国的失业率一直徘徊在9%左右,2003年甚至高达11%。造成这一问题的原因包括经济增长放缓、产业结构调整以及全球化竞争等。其次是就业市场活力不足。由于解雇保护和工会压力,企业轻易不敢解雇工人,导致劳动力流动受到限制。此外,德国的劳动成本过高,每人年工作时间仅为1446小时,远低于美国的1805小时和日本的1859小时。

面对这些挑战,德国政府推出了一系列改革措施。例如,强化就业服务,鼓励自主创业,促进短期就业等。政府还推出了“长期失业者特别就业计划”和“跳跃计划”,为长期失业者和年轻人提供培训或工作机会。这些改革措施旨在激发市场活力、提高就业水平、推动经济增长。

德国劳动法体系的演变反映了德国社会对劳资关系的深刻思考。从严格的解雇保护到“共同决定权”制度,再到近年来的改革措施,德国一直在探索如何在保护劳工权益和促进经济发展之间寻求平衡。这种平衡不仅关乎经济效率,更关乎社会公平和稳定。德国的经验表明,一个有效的劳动法体系应当既能保护劳工权益,又能激发市场活力,最终实现经济和社会的可持续发展。