中考化学复习讲义3 溶解度曲线,全掌握

发布时间:2024-09-18

溶解度曲线是中考化学中的一个重要考点 ,它不仅涉及基本概念的理解,还要求学生具备一定的图形分析能力和问题解决能力。掌握溶解度曲线不仅能帮助学生在考试中取得好成绩,还能培养他们的科学思维和应用能力。

溶解度曲线通常由横轴(温度)和纵轴(溶解度)组成,用来表示物质溶解度随温度变化的关系。曲线上的每一点都代表在特定温度下物质的最大溶解度。例如,一条溶解度曲线可能显示某物质在20℃时的溶解度为36g,这意味着在20℃时,100g水中最多能溶解36g该物质。

在中考化学中,溶解度曲线的考查主要集中在以下几个方面:

-

溶解度随温度的变化趋势。大多数物质的 溶解度随温度升高而增大,但也有一些物质(如氢氧化钙)的溶解度随温度升高而减小。 例如,硝酸钾的溶解度曲线是上升的,而氢氧化钙的溶解度曲线是下降的。

-

曲线交点的含义。 两条溶解度曲线的交点表示在某一温度下两种物质的溶解度相等。 例如,如果A和B两种物质的溶解度曲线在30℃时相交,那么在30℃时A和B的溶解度是相同的。

-

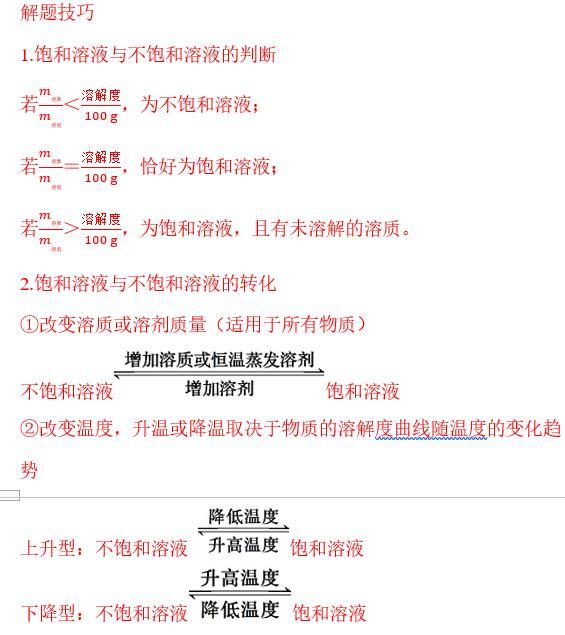

饱和溶液与不饱和溶液的判断。 在溶解度曲线下方的点表示不饱和溶液,而恰好在曲线上的点表示饱和溶液。 例如,如果在20℃时向100g水中加入30g氯化钠,那么溶液是不饱和的,因为氯化钠在20℃时的溶解度大于30g。

-

溶质质量分数的计算与比较。在某一温度下, 饱和溶液的溶质质量分数可以通过溶解度来计算。 例如,如果某物质在20℃时的溶解度为36g,那么在20℃时该物质饱和溶液的溶质质量分数约为26.5%(36g/136g)。

-

温度改变时溶液状态的变化。 当温度升高时,溶解度增大的物质的饱和溶液会变成不饱和溶液 ;当温度降低时,溶解度减小的物质的饱和溶液会有晶体析出。例如,如果将硝酸钾的饱和溶液从40℃降温到20℃,会有晶体析出。

在实际应用中,溶解度曲线可以帮助我们解决许多问题。例如,如果要从含有少量氯化钠的硝酸钾溶液中提纯硝酸钾,我们可以采用降温结晶的方法。这是因为硝酸钾的溶解度随温度变化较大,而氯化钠的溶解度随温度变化较小。通过降温,硝酸钾会大量析出,而氯化钠则留在溶液中。

掌握溶解度曲线的关键在于理解其背后的原理,并通过大量练习来熟悉各种题型。在解题时,要注意仔细分析题目要求,准确识别曲线特征,灵活运用相关公式。同时,要善于将溶解度曲线与其他化学知识联系起来,如物质的性质、溶液的浓度计算等。

总之,溶解度曲线是中考化学中的一个重要考点,也是培养学生科学思维和应用能力的有效工具。通过系统学习和大量练习,相信每位考生都能掌握这一知识点,在考试中取得优异成绩。