草书和行书有什么区别?

发布时间:2024-09-16

草书和行书作为中国书法的两种重要书体,虽然都追求流畅和快速的书写,但在产生背景、特点和应用场合上有着明显的区别。

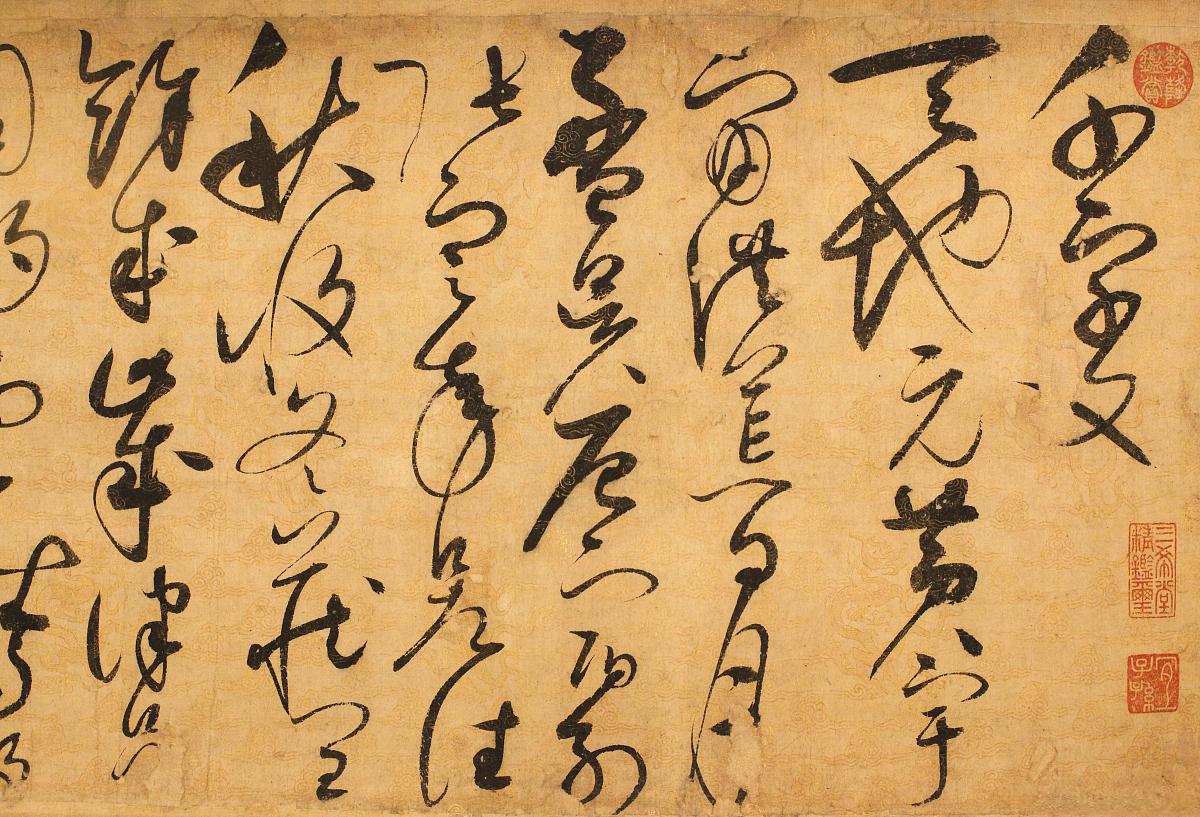

草书的起源可以追溯到汉代初期 ,最初是为了提高书写速度而对隶书进行简化。随着时间的推移,草书逐渐发展成为一种具有独特艺术魅力的书体。 草书的特点是结构简省、笔画连绵 ,追求一气呵成的流畅感。唐代书法家张旭和怀素将草书推向了新的高度,创造了笔势连绵回绕、字形变化繁多的“狂草”。草书的代表作品包括张旭的《古诗四帖》和怀素的《自叙帖》。

相比之下,行书的出现要晚一些,大约在东汉末年。 行书是介于楷书和草书之间的一种字体 ,它既弥补了楷书书写速度慢的不足,又避免了草书难以辨认的问题。行书的笔势不像草书那样潦草,也不要求像楷书那样端正。行书可以分为“行楷”和“行草”两种,前者更接近楷书,后者则更接近草书。 行书的代表作品有东晋王羲之的《兰亭序》和唐代颜真卿的《祭侄稿》 。

在实用性方面,行书明显优于草书。行书既保持了一定的辨识度,又能满足快速书写的需要,因此在日常生活中应用更为广泛。而草书,尤其是狂草,虽然艺术性极高,但辨识度较低,实用性相对较弱。

从艺术性的角度来看,草书和行书各有千秋。草书更注重笔势的连贯和字形的变化,能够充分表达书者的情感和个性。行书则在保持一定规范性的同时,也追求流畅和自然,能够体现出书者的修养和气质。

总的来说, 草书和行书都是中国书法艺术的重要组成部分 ,它们在不同的历史时期和应用场景中发挥着各自独特的作用。草书更偏向于艺术表现,而行书则在实用性和艺术性之间找到了平衡。无论是欣赏还是学习,了解这两种书体的区别都能帮助我们更好地理解和欣赏中国书法的魅力。