山西10大必去景点之:云冈石窟

发布时间:2024-09-02

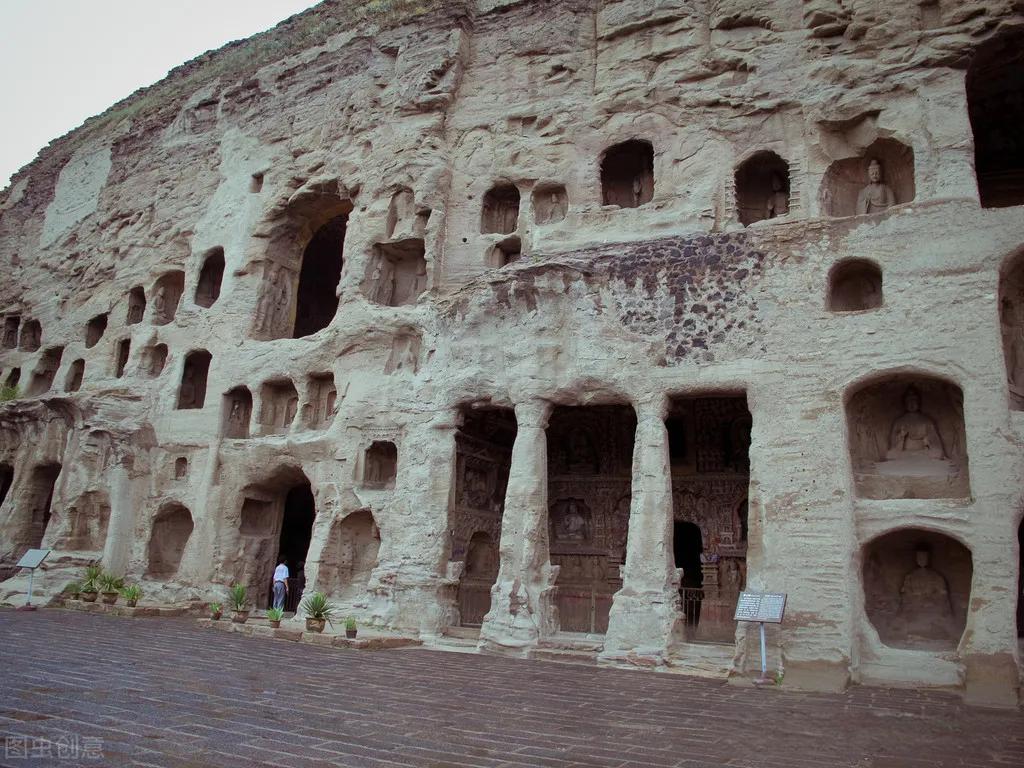

云冈石窟位于山西省大同市西郊,是中国规模最大的古代石窟群之一。这座始建于公元460年的佛教艺术宝库,见证了佛教艺术从西域传入中原后逐渐本土化的过程,被誉为佛教艺术“中国化”的重要节点。

云冈石窟的开凿历经北魏王朝近50年,形成了今天我们所见的规模。整个窟群依山开凿,东西绵延1公里,现存主要洞窟51个,大小造像59000余尊。根据造像风格和内容的不同,云冈石窟可分为早、中、晚三期。

早期石窟以昙曜五窟为代表,主要集中在第16-20窟。这一时期的造像多为巨大的佛像,如第20窟的露天大佛,高13.7米,面形丰满,长眉细眼,高鼻深目,具有明显的西域风格。这些佛像的雕刻技法精湛,体现了犍陀罗艺术的影响。

中期石窟以第5-13窟为代表,这一时期造像题材多样,开始出现世俗供养人行列。造像风格逐渐汉化,如第12窟被称为“音乐窟”,其中的伎乐天人形象既有西域乐器,也有中原传统乐器,反映了佛教艺术与本土文化的融合。

晚期石窟以第11-13窟和第14-15窟为代表,这一时期造像规模缩小,但数量增多。造像风格更加世俗化,佛像面形消瘦,长颈削肩,体现了佛教艺术的进一步中国化。

云冈石窟的艺术价值不仅体现在其精湛的雕刻技艺上,更在于它是中国佛教艺术本土化的重要见证。石窟中的佛像、壁画和题记为我们提供了大量关于北魏社会、政治、经济、文化、宗教等方面的信息。例如,石窟中的“皇帝礼佛图”反映了当时皇室对佛教的推崇和支持;“供养人像”则揭示了当时的社会等级和阶级关系。

然而,历经千年的云冈石窟也面临着严峻的保护挑战。水害是最主要的威胁,大气降水、地下水上升和窟内外温差导致的凝结水都会加速石窟的风化。此外,物理性破坏、化学性侵蚀和生物性破坏也对石窟构成了威胁。

为了保护这一珍贵的文化遗产,中国政府自1961年将其列为全国重点文物保护单位以来,一直高度重视其保护工作。从最初的抢救性加固,到后来的预防性保护,云冈石窟的保护工作不断深化。近年来,数字化技术的应用为石窟的保护和研究开辟了新的途径。

云冈石窟不仅是佛教艺术的宝库,更是中华文明多元融合的见证。它不仅展示了佛教艺术从西域传入中原后的本土化进程,也反映了北魏时期各民族文化的交流与融合。作为世界文化遗产,云冈石窟将继续吸引着来自世界各地的游客和学者,见证着中华文明的悠久历史和灿烂文化。