唐朝羁縻府州制度

发布时间:2024-09-18

唐朝的羁縻府州制度是中国古代处理边疆民族关系的一项重要政策 ,体现了封建王朝对少数民族地区的特殊治理方式。

这一制度的起源可以追溯到汉代。 《史记·司马相如传·索隐》中解释“羁縻”一词时说:“羁,马络头也;縻,牛缰也”,引申为笼络控制。汉朝就开始通过封赐王号、和亲、朝贡等方式来笼络少数民族首领,初步形成了羁縻政策的雏形。

到了唐朝,羁縻府州制度得到了进一步的发展和完善。 唐太宗时期,针对众多边疆民族,确立了以都护府、都督府为特点的边疆管理体系。 具体来说,唐朝在边远少数民族地区设置带有自治性质的地方行政机构,由少数民族首领充任刺史或都督,并允许世袭其职。这些羁縻府州在财政上享有自主权,但必须接受唐代在地方设置的最高行政机构都护府的监领。

唐代的羁縻府州制度具有以下几个特点 :

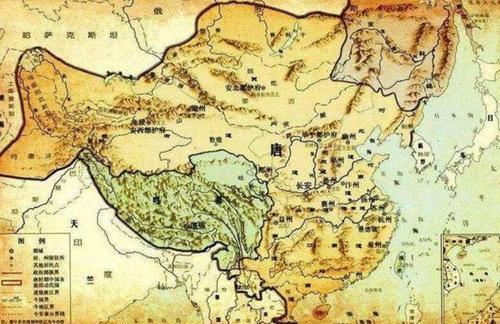

首先,广泛设置。据统计,唐代在关内道、河北道、陇右道、剑南道、岭南道等边疆地区共设置了约856个羁縻府州,涉及突厥、回纥、党项、吐谷浑、奚、契丹、靺鞨、室韦、高句丽、西域诸族、羌、西南诸族、岭南诸族等多个民族。

其次,灵活管理。唐朝根据各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,广置都督府和州、县。同时,以边疆民族的首领为都督、刺史,管理府州的具体事务,并可以世袭。

再次,适度征税。虽然有观点认为羁縻府州“贡赋版籍多不上户部”,但实际上唐朝对羁縻府州的赋税是有明确规定的。例如,安西地区就曾收取商税,岭南诸地也以貂皮充作赋税。

最后,层级管理。在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。唐王朝设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区,主要统辖于单于、安北、安西、北庭、安东、安南六大都护府。

唐朝的羁縻府州制度在当时起到了积极的作用。 它既维护了中央王朝的权威,又给予了边疆民族一定的自治权,有利于民族之间的和平相处和自然融合。同时,这种制度也为后来的土司制度奠定了基础。

然而, 羁縻府州制度也存在一些问题。 例如,由于管理松散,一些羁縻府州实际上成为半独立或独立的政权,有时甚至会威胁到中央王朝的安全。此外,这种制度也容易导致地方势力的膨胀,为后来的藩镇割据埋下了隐患。

从现代的角度来看,羁縻府州制度可以被视为一种早期的民族区域自治制度。它体现了中国历史上处理民族关系的智慧,即在维护中央权威的同时,给予地方适度的自治权。这种思想对当今中国的民族政策仍有一定的借鉴意义。

总的来说,唐朝的羁縻府州制度是中国古代处理边疆民族关系的一项重要政策,它既体现了中央王朝的权威,又尊重了地方民族的习俗和利益,为维护国家统一和民族团结做出了重要贡献。尽管这一制度存在一些问题,但它在中国历史上仍然具有重要的地位和深远的影响。