明末的民变是怎么起来的

发布时间:2024-09-19

明末天启七年(1627年),陕西澄城县爆发了大规模民变,拉开了长达数十年的农民起义序幕。这场被称为“明末民变”的历史事件,是中国古代历史上规模最大、时间最长、影响最深远的一次农民起义。

民变的爆发并非偶然。万历后期至天启年间,中国气候显著变冷,进入小冰河期。北方风沙壅积,旱灾逐年增多,农业收成锐减。与此同时,中原气温与北方农牧带的降雨量降至秦汉以来的最低点。整个明末时期,旱灾、寒流、蝗灾、水灾、鼠疫、瘟疫等天灾不断,给农业生产和社会稳定带来了巨大冲击。

然而,天灾并非民变的唯一原因。明朝末年,政治腐败、经济困境、军事问题等多重因素交织,加剧了社会矛盾。明朝中后期,国家财政破产,赋税不断加派。为了应付日益增加的军费开支,朝廷增收“三饷”,横征暴敛,加重了百姓负担。同时,土地兼并严重,皇室、官绅地主大量侵占官地和私田,加剧了阶级矛盾。

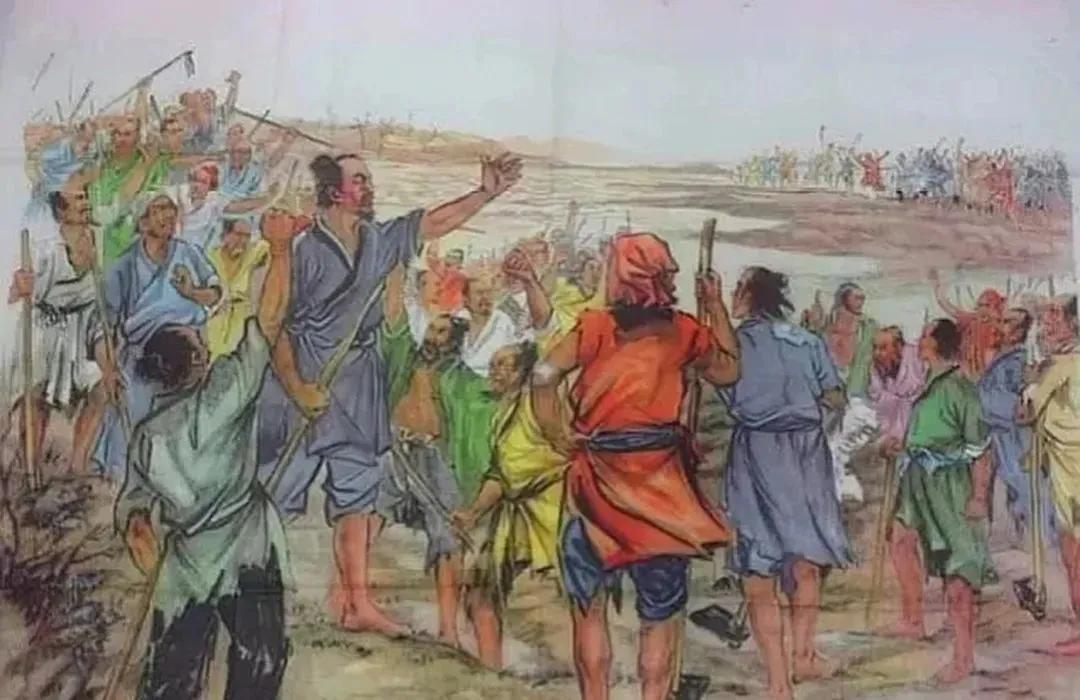

在这样的背景下,民变的爆发成为必然。1627年,陕西大旱,澄城知县张斗耀不顾饥民死活,仍催逼税赋。白水饥民王二聚集数百人冲入县城,杀死张斗耀,揭开了明末民变的序幕。随后,李自成、张献忠等起义军领袖相继崛起,领导农民军与明朝军队展开了长达数十年的斗争。

民变的过程跌宕起伏。李自成、张献忠等起义军领袖率领农民军辗转于陕西、河南、湖北等地,与明军进行了多次大规模战斗。1644年,李自成在西安建立大顺政权,并迅速攻占北京,推翻了明朝统治。然而,由于农民阶级的局限性和战略失误,加上清军与地主阶级的联合镇压,农民起义最终失败。

明末民变对历史产生了深远影响。它沉重打击了明朝腐朽势力,加速了明朝的灭亡。同时,农民军提出的“均田免赋”等口号,标志着中国古代农民反封建斗争进入了一个新阶段。然而,民变也给社会带来了巨大破坏,特别是张献忠在四川的暴行,造成了大量人口死亡和经济凋敝。

回顾明末民变,我们不禁思考:为何一个曾经强盛的王朝会走向如此悲惨的结局?答案或许就在于统治者的腐败无能,以及对民生疾苦的漠视。明末民变给后世留下了深刻的教训:只有关注民生、改革弊政,才能长治久安;只有顺应民心、凝聚力量,才能共克时艰。这些教训,至今仍值得我们深思。