古代指南针为什么叫指南针,而不是指北针呢?

发布时间:2024-09-19

指南针,这个看似简单的工具,却承载着人类文明进步的厚重历史。作为中国古代四大发明之一,它的发明和应用不仅改变了中国,更深刻影响了整个世界。

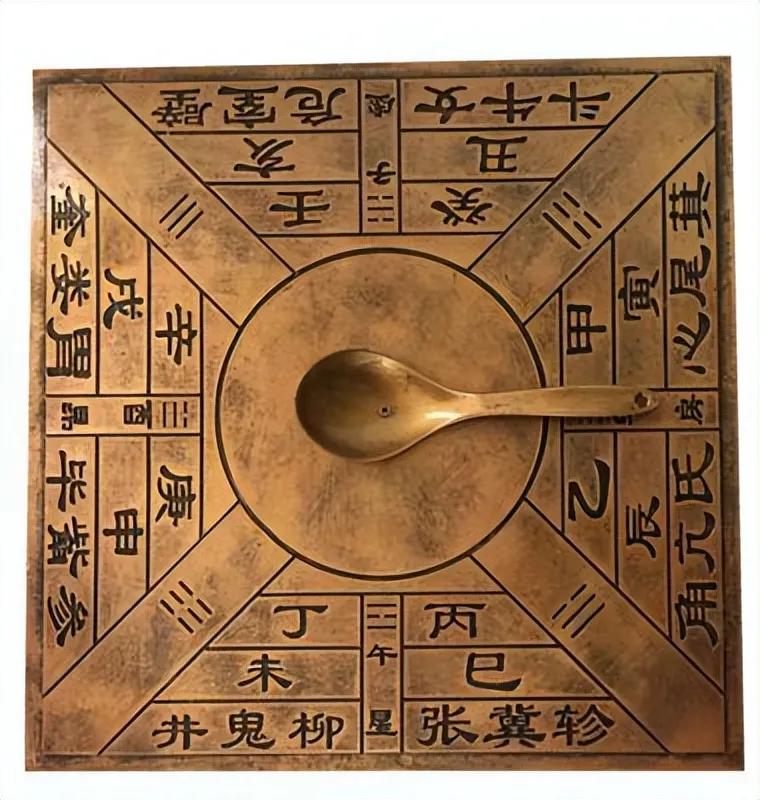

指南针的前身可以追溯到战国时期的“司南”。据《古矿录》记载,最早的司南出现在战国时期的磁山一带。当时的司南是一种勺形的天然磁石,当它被放置在地盘上时,勺柄会自然指向南方。这种现象被古人观察到并加以利用,成为了最早的磁性指向器。

随着时间的推移,司南逐渐演变成了更为精确的指南针。唐代堪舆家开始寻求更方便的指向器,于是出现了指南铁鱼和水浮磁针。北宋时期,科学家沈括在《梦溪笔谈》中详细记载了磁针的制作方法:“方家以磁石摩针锋,则能指南。”这种人工磁化的方法大大提高了指南针的精度和实用性。

那么,为什么这个指向北方的工具被称为“指南针”而不是“指北针”呢?这与古代中国人的思维方式和文化传统密切相关。在中国传统文化中,“南”象征着光明、温暖和生命,而“北”则与寒冷、黑暗联系在一起。古人认为“南”为“阳”,“北”为“阴”,“以阳为尊”。因此,尽管指南针实际上指向的是地理北极,人们还是习惯性地称其为“指南针”。

指南针的发明和应用,对中国乃至世界文明产生了深远影响。在航海领域,指南针的使用极大地提高了船只的导航能力,推动了海上贸易的发展和新大陆的发现。在军事上,指南针使得军队能够更准确地判断方向,增强了作战能力。在科学领域,指南针的使用促进了人们对地球磁场和地理知识的深入研究。

值得一提的是,指南针的发明并非一蹴而就,而是经过了漫长的历史演变。从最初的司南到后来的指南针,每一次技术进步都凝聚了无数先人的智慧和努力。这种持续创新的精神,正是中国古代科技发展的一个缩影。

今天,当我们使用各种先进的导航设备时,不应忘记指南针这一伟大发明的历史意义。它不仅是一个指向工具,更是人类探索未知、追求进步的象征。指南针的故事告诉我们,科技创新源于对自然现象的观察和思考,而每一次微小的进步都可能带来巨大的变革。