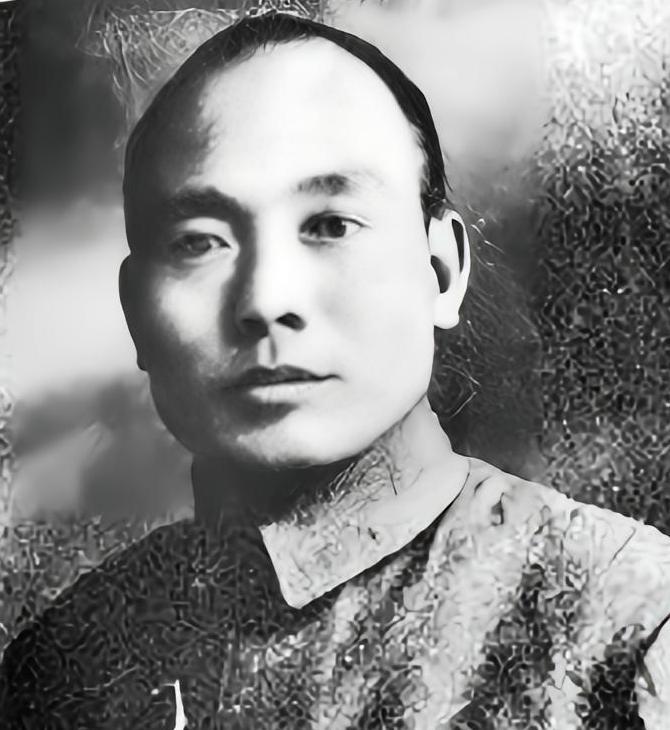

抗战时,郑洞国为何拒绝汤恩伯给的军长,反而跑去当杜聿明的师长

发布时间:2024-09-16

1938年,国民党将领郑洞国面临一个艰难的选择:接受汤恩伯提供的军长职位,还是跟随老友杜聿明担任师长。最终, 郑洞国选择了后者 ,这一决定不仅影响了他个人的职业生涯,更折射出国民党军队在抗战后期和内战初期面临的复杂局面。

郑洞国的选择首先体现了他与杜聿明之间深厚的私人关系。两人都是黄埔一期生,曾在同一部队并肩作战,建立了深厚的友谊。更重要的是,郑洞国对杜聿明的领导能力和军事才能有着高度的信任。这种基于个人忠诚和情义的选择,在当时国民党军队中并不罕见。正如一位历史学者所言:“在国民党军队中, 人情关系往往比军衔和职位更重要 。”

然而,郑洞国的选择也反映了国民党军队内部复杂的派系斗争。汤恩伯和杜聿明分别代表了不同的派系力量,郑洞国的选择在某种程度上也是在表明自己的政治立场。这种派系林立的局面,不仅影响了军队的凝聚力,也在一定程度上削弱了国民党的整体战斗力。

从更宏观的角度来看,郑洞国的选择折射出国民党军队在抗战后期和内战初期面临的困境。当时,国民党军队虽然在数量上占据优势,但内部矛盾重重,派系斗争激烈。正如一位军事专家所指出的:“ 国民党军队虽然人数众多,但缺乏统一的指挥和协调 ,各派系之间各自为政,难以形成合力。”

郑洞国的选择也体现了当时国民党军队中一些将领对个人忠诚和情义的重视。这种价值观在一定程度上影响了军队的战斗力和凝聚力。正如一位历史学者所言:“在国民党军队中, 将领之间的私人关系往往比军衔和职位更能决定一个人的前途 。”

最后,郑洞国的选择可以放在更广阔的历史背景下进行分析。它反映了国民党军队在抗战后期和内战初期面临的复杂局面,包括派系林立、内部矛盾等问题。这些问题最终影响了国民党军队的整体战斗力,也在一定程度上决定了后来国共内战的走向。

郑洞国的选择,虽然只是国民党军队内部一个小小的插曲,但却折射出那个时代复杂的历史图景。它提醒我们,在分析历史事件时,不仅要关注宏观的政治和军事因素,也要重视个人选择和微观层面的人际关系。只有这样,我们才能更全面、更深入地理解那段波澜壮阔的历史。