汉字的由来和演变,一文告诉你“听”字为什么是口字旁

发布时间:2024-09-19

“听”字的演变历程,折射出古代中国人对声音、语言和认知的独特理解。这个看似简单的汉字,实则蕴含着丰富的文化内涵和语言智慧。

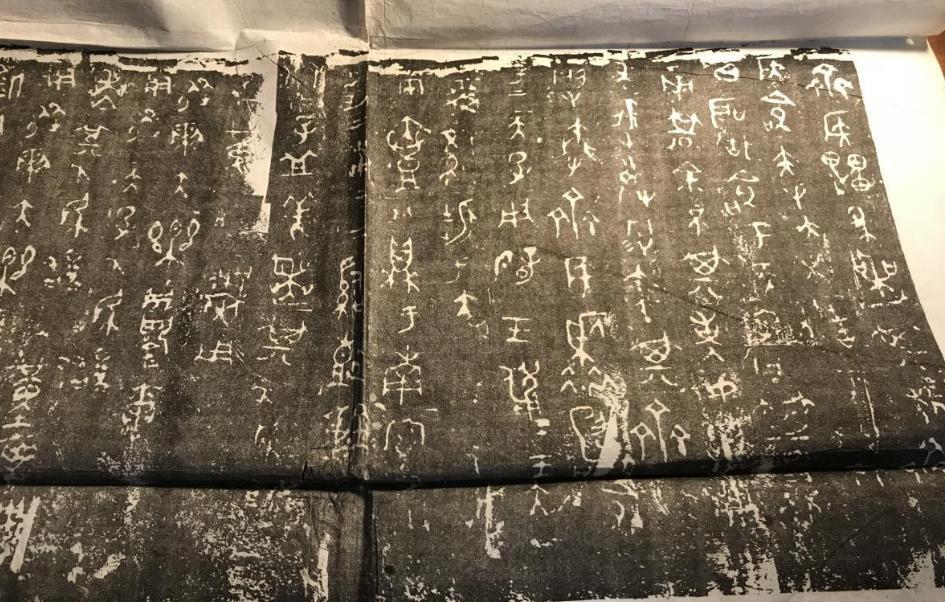

“听”字的最早形态可以追溯到商代甲骨文。在甲骨文中,“听”字由“耳”和“口”两个部分组成,形象地描绘了一个人用耳朵聆听他人说话的场景。这种构形方式体现了古人对听觉过程的直观理解:听,就是用耳朵接收从口中发出的声音。

随着时间推移,“听”字的字形经历了多次演变。在西周金文中,除了保留“耳”和“口”的基本元素外,还增加了“生”和“古”两个构件。这一变化可能意味着“听”字的含义从单纯的听觉行为,扩展到了对古代故事的聆听和传承。

到了战国时期,“听”字的构形变得更加复杂。它由“耳”、“𢛳”(德的异体字)和“�”(意为挺立)三个部分组成。这种繁化并非随意为之,而是反映了古人对“听”这一行为更深层次的理解。他们认为,真正的聆听不仅需要耳朵,还需要道德修养和专注的态度。

有趣的是,“听”字的演变还与另一个重要汉字“圣”密切相关。从字形上看,“圣”字最初也包含了“耳”和“口”的元素,表达的是听觉敏锐之意。这说明在古人眼中,听觉敏锐是成为圣贤的基础素质之一。

然而,随着语言的发展,“圣”和“听”逐渐分化,各自承担了不同的语义功能。“圣”字从听觉敏锐引申为通达事理、品德高尚;而“听”则专指用耳朵听的行为。这种语义的分化,恰恰体现了古人对语言和认知的精细区分。

值得注意的是,在汉字简化过程中,“听”字被简化为从口、斤声的“听”。这一简化虽然简化了字形,却也失去了原本代表耳朵的元素。这提醒我们,在欣赏简化字便利性的同时,也要珍惜汉字中蕴含的文化智慧。

“听”字的演变历程告诉我们,汉字不仅仅是记录语言的符号,更是承载文化、反映思维的载体。通过一个小小的“听”字,我们可以窥见古人对听觉、语言和认知的理解,感受到汉字背后深厚的文化底蕴。这正是汉字的魅力所在,也是我们学习和传承汉字文化的重要意义。