河北普陀宗乘之庙:藏汉建筑艺术的完美融合

发布时间:2024-09-16

在河北省承德市的群山之中,矗立着一座被誉为“小布达拉宫”的宏伟建筑——普陀宗乘之庙。这座始建于1767年的寺庙,不仅是清朝建筑艺术的巅峰之作,更是藏汉文化交融的生动见证。

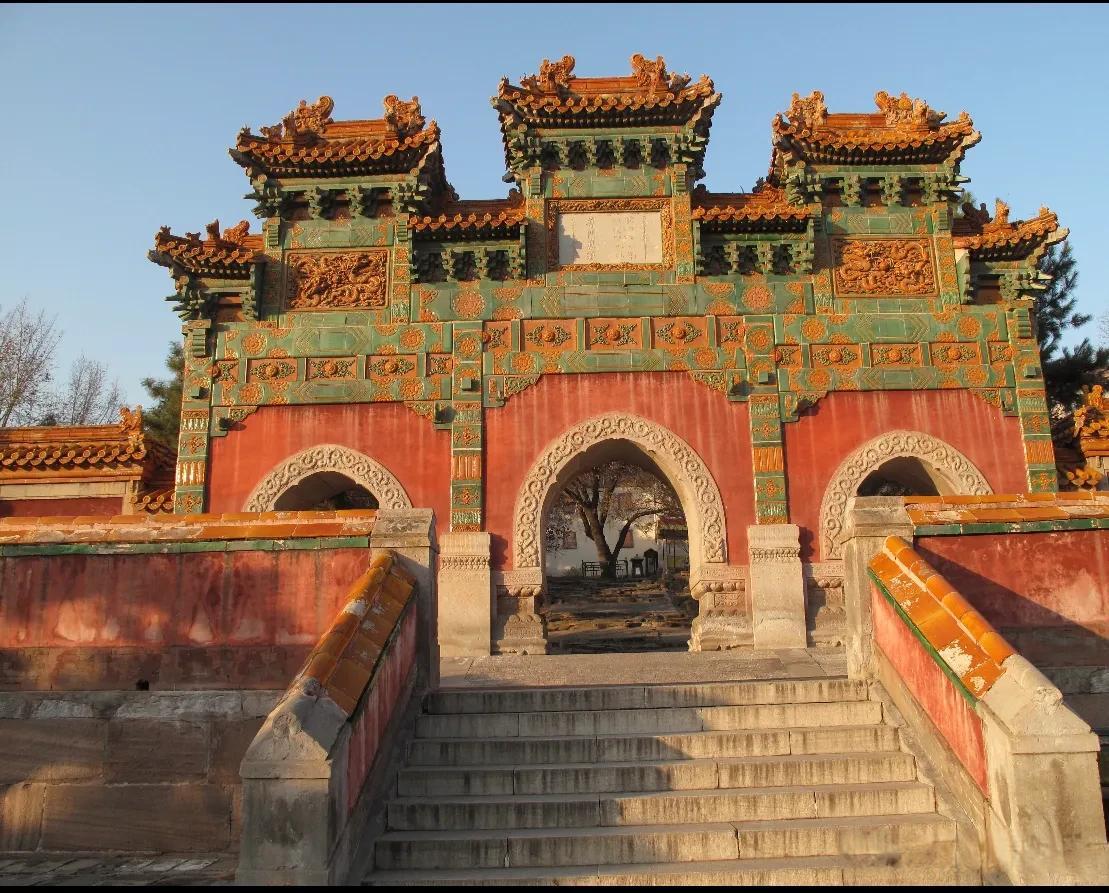

普陀宗乘之庙的建筑特色充分体现了藏汉文化的融合。寺庙整体布局仿照西藏布达拉宫,坐北朝南,依山而建。主体建筑大红台高43米,台中央的万法归一殿是整个寺庙的核心。殿顶覆盖鎏金鱼鳞铜瓦,四条屋脊饰有波状鎏金瓦,藏式法铃宝顶熠熠生辉。这种建筑风格既保留了藏式建筑的特色,又融入了汉式建筑的元素,形成了独特的视觉效果。

更为巧妙的是,寺庙的细节设计处处彰显着文化的交融。大红台正面排列七层窗户,其中最下一层是汉式横长方形窗,第二至四层是藏式梯形盲窗。这种设计不仅体现了建筑技术的精湛,更象征着不同文化的和谐共存。寺庙内的装饰也融合了藏汉艺术特色,如黄绿相间的琉璃佛龛、汉白玉须弥座台基等,都展现了两种文化的完美结合。

普陀宗乘之庙的建立,背后蕴含着深刻的政治和文化意义。它是清朝为了庆祝乾隆皇帝60寿辰和崇庆皇太后80寿辰而建,体现了清朝统治者对藏族文化的尊重和包容。同时,这座寺庙也是清朝民族政策的重要载体。作为“外八庙”之一,普陀宗乘之庙成为清朝皇帝与各少数民族首领进行政治和宗教交流的重要场所。

寺庙的历史见证了清朝的兴衰和民族融合的过程。1771年,土尔扈特部首领渥巴锡率领部众历经千辛万苦返回祖国,乾隆皇帝在万法归一殿接见了他们,并在此举办了大规模的讲经祝寿活动。这一历史事件不仅展现了清朝的民族政策,也体现了中华民族强大的向心力和凝聚力。

如今,普陀宗乘之庙不仅是全国重点文物保护单位,更是世界文化遗产“承德避暑山庄及其周围寺庙”的重要组成部分。它静静地矗立在群山之中,诉说着历史的沧桑,见证着文化的交融。这座寺庙不仅是建筑艺术的瑰宝,更是中华文明多元一体的生动写照。在这里,我们仿佛能看到两个世界的对话,感受到文化的魅力和历史的厚重。

普陀宗乘之庙,一座寺庙,两个世界。它不仅是藏汉建筑艺术的完美融合,更是中华民族多元一体的生动见证。在这里,我们看到了文化的交融,感受到了历史的脉动。这座寺庙,正如它的名字“普陀宗乘”所寓意的那样,成为了连接不同文化、促进民族团结的桥梁,永远闪耀着智慧和和谐的光芒。