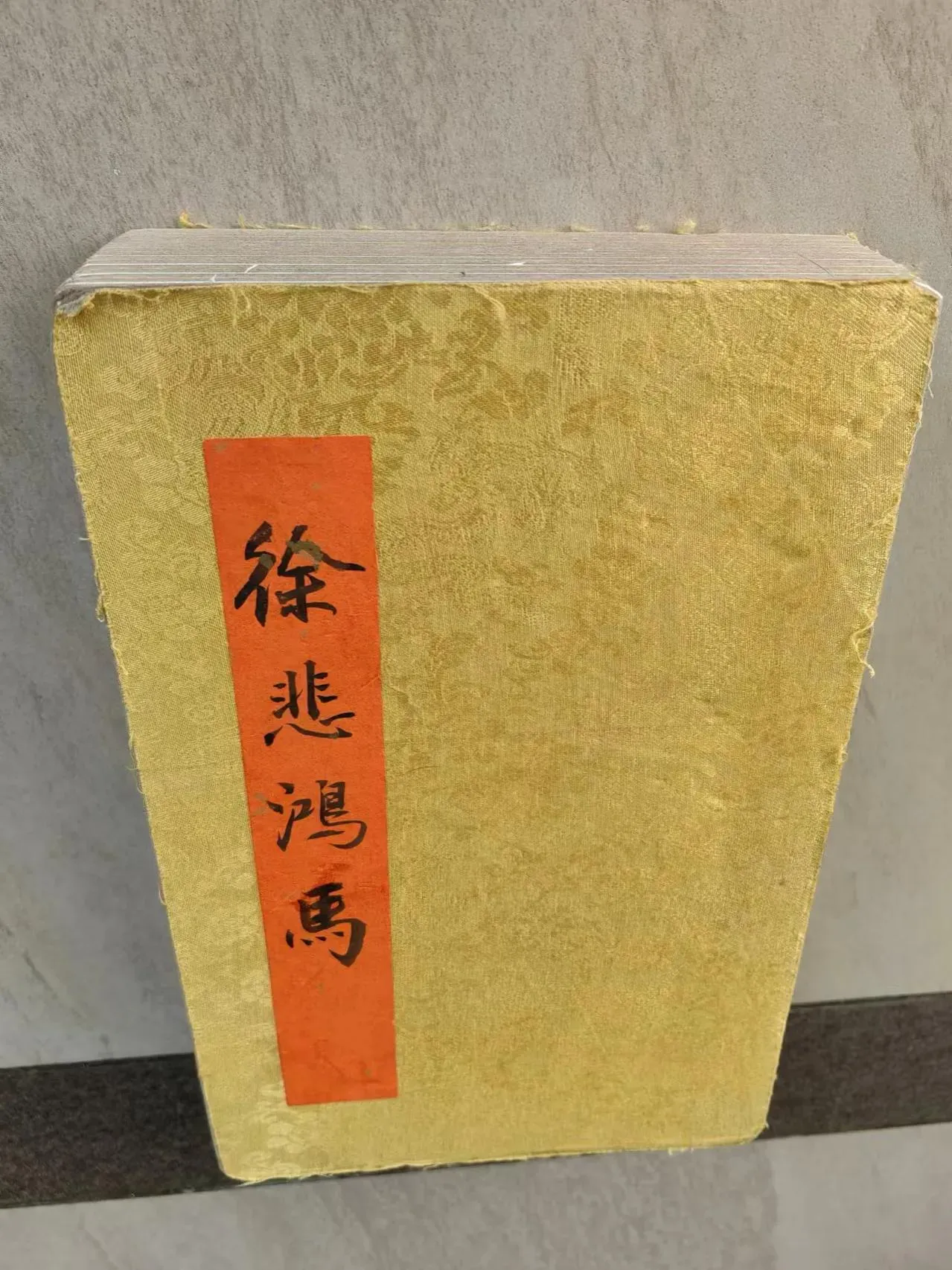

徐悲鸿马图册

发布时间:2024-09-18

徐悲鸿笔下的骏马,不仅是一幅幅精美的艺术品,更是中西绘画技巧完美融合的典范。这位20世纪中国画坛的巨匠,以其独特的艺术视角和精湛的技艺,开创了画马的新纪元。

徐悲鸿画马的最大特色,在于他将西方绘画的精确造型与中国传统写意精神巧妙结合。他曾在信中写道:“学画最好以造化为师,故写马必以马为师,我爱画动物,皆对实物用过极长时间的功,即以马论,速写稿不下千幅。”正是这种对自然的深入观察和研究,使得徐悲鸿能够精准地把握马的结构和动态。

在技法上,徐悲鸿大胆借鉴西方绘画的光影处理和焦点透视,赋予了中国画马前所未有的立体感和生动性。他画的马,不仅骨骼分明、肌肉饱满,还通过明暗对比和高光留白,展现出马的雄健体魄和灵动神韵。这种创新性的表现手法,使得徐悲鸿的马图在传统中注入了现代气息,开创了中国画马的新境界。

徐悲鸿画马的创作历程,也反映了他艺术追求的不断深化。从早期较为写实的《三马图》,到30年代初具写意风格的《独立》,再到40年代成熟的大写意作品如《无题》和《霜叶识秋高》,我们可以清晰地看到徐悲鸿艺术风格的演变。特别是他在1939年访问印度后,对马的气质和姿态有了更深入的理解,从而塑造出千姿百态、栩栩如生的奔马形象,达到了“尽妙”的境界。

徐悲鸿画马的另一大特色,是将个人情感和社会现实融入其中。在抗战时期,他的画作往往寄托着忧国忧民的思想感情。如1941年创作的《奔马图》,款书:“辛巳八月十日,第二次长沙会战,忧心如焚,或者仍有前次之结果也,企予望之,悲鸿时客槟城。”这幅画不仅展现了奔马的雄姿,更寄托了画家对国家命运的深切关注和对胜利的渴望。

1942年创作的《哀鸣思战斗,迥立向苍苍》,则更具有一种向死而生、永不屈服的色彩,反映了那个特殊年代中国人的坚韧不拔和不屈不挠。徐悲鸿通过画马,不仅展现了马的形体之美,更赋予了它们深刻的社会内涵和时代精神。

徐悲鸿的马图册,不仅是他个人艺术成就的集中体现,更是20世纪中国美术史上的重要篇章。他的画作,既继承了中国画的传统精髓,又吸收了西方绘画的先进技法,开创了中西融合的新道路。通过画马,徐悲鸿不仅展现了动物之美,更寄托了对国家、民族的深厚情感,体现了艺术家的社会责任感和时代担当。

今天,当我们欣赏徐悲鸿的马图册时,不仅能看到精湛的绘画技艺,更能感受到一个时代的精神风貌和一个艺术家的赤子之心。这些作品,不仅是艺术的瑰宝,更是激励我们不断前行的精神力量。