孔子当上鲁国宰相后,因为这件事情没完成,只能离开鲁国

发布时间:2024-09-19

公元前497年,55岁的孔子离开生活了数十年的鲁国,开始了长达14年的周游列国之旅。这一决定不仅改变了孔子个人的命运,也对后世产生了深远的影响。

孔子离开鲁国的直接原因,是季桓子接受了齐国赠送的女乐 ,导致鲁国政治腐败。《论语·微子》记载:“齐人归女乐,季桓子受之,三日不朝,孔子行。”孔子深知,这种靡靡之音会让人丧失理性,对重视乐教的他来说,离开是唯一的选择。

然而, 孔子离开鲁国的根本原因,是他推行的“堕三都”政策失败 。孔子担任大司寇期间,试图通过摧毁三桓(季孙氏、叔孙氏、孟孙氏)的私邑,来削弱他们的势力,加强君权。这一政策触及了三桓的根本利益,遭到强烈反对。尽管孔子得到了鲁定公的支持,但三桓在鲁国的势力根深蒂固,最终“堕三都”半途而废。

孔子的离开,反映了他坚持理想、不与腐败政治同流合污的品格 。在《论语》中,孔子多次表达了自己的政治理念:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”他主张以德治国,恢复周礼,但在春秋末期的乱世中,这种理想难以实现。

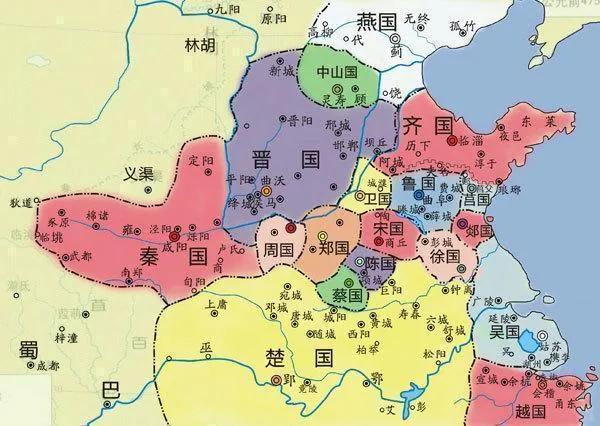

孔子的离开也标志着儒家思想在春秋末期难以得到实施的现实 。在那个诸侯争霸、礼崩乐坏的时代,各国君主更看重的是军事和经济实力,而非儒家所倡导的仁义道德。孔子周游列国,试图寻找能够实施自己理想的国度,但最终都以失望告终。

尽管如此,孔子的离开并非失败。正是这段周游列国的经历,让孔子有机会接触不同国家的政治和社会状况,丰富了自己的思想。同时,他也借此机会培养了众多弟子,为后来儒家学派的形成奠定了基础。

孔子离开鲁国的故事,给我们留下了深刻的启示:在面对理想与现实的冲突时,我们应该如何选择?是妥协屈服,还是坚持理想?孔子的选择告诉我们,即使在逆境中,也要坚守自己的信念,因为只有这样,才能在历史的长河中留下不朽的印记。