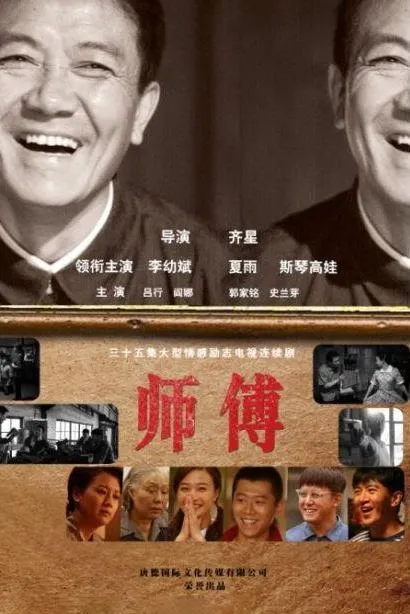

《师傅》:一部电影,三代人,看中国师徒关系的现代蜕变

发布时间:2024-09-18

电影《师傅》以20世纪70年代末80年代初为背景 ,讲述了一位高级焊工老铁与他的三个徒弟之间的故事。这部作品不仅是一部优秀的剧情片,更是对中国传统师徒关系在现代社会变迁中的一次深刻反思。

在传统中国社会中,师徒关系被视为一种近乎神圣的纽带。正如古人所言:“一日为师,终身为父。”这种关系不仅涉及技能的传授,更包含了道德、价值观的传承。然而,《师傅》中的师徒关系却呈现出更为复杂的面貌。老铁虽然在技术上堪称大师,但在与徒弟们的相处中却面临着诸多挑战。

首先,电影中的师徒关系已经脱离了传统的“父子相承”模式。 老铁的三个徒弟各有特点 :谢思雨沉稳但心机重,欧阳水忠厚老实,而许风则如同脱缰野马。这种多元化的徒弟构成,反映了现代社会人才的多样性,也暗示了传统师徒关系中“传内不传外”的观念正在瓦解。

其次,《师傅》中的师徒关系更多地建立在平等和相互尊重的基础之上。老铁虽然在技术上占据绝对优势,但他并没有像传统师傅那样对徒弟颐指气使。相反,他试图理解每个徒弟的特点,并因材施教。这种做法体现了现代社会对个体差异的尊重,也反映了教育理念的进步。

然而,电影并未完全抛弃传统师徒关系中的精华。 老铁仍然承担着传道授业解惑的责任 ,而徒弟们也保持着对师傅的敬重。这种新旧交融的关系模式,正是中国社会在现代化进程中的一种平衡。

值得注意的是,《师傅》中的师徒关系还面临着来自外部的压力。在改革开放初期,社会正处于剧烈变革之中。老铁和他的徒弟们不仅要应对技术上的挑战,还要适应快速变化的社会环境。这种内外交困的局面,正是中国社会转型期的真实写照。

电影中有一幕令人印象深刻: 许风的父母在非洲援建时牺牲,许风被特招入厂 。这一情节不仅展现了那个时代的特殊背景,也暗示了师徒关系在某种程度上填补了家庭功能的缺失。这种角色的转变,反映了现代社会中人际关系的复杂性。

总的来说,《师傅》通过细腻的叙事和丰富的人物刻画,为我们呈现了一幅中国传统师徒关系在现代社会中演变的生动图景。它既保留了传统师徒关系中的精华,又融入了现代社会的平等理念,为我们思考如何在新时代传承和发展传统文化提供了有益的启示。

在当今这个快速变化的时代,如何在传承中创新,在创新中传承,仍然是我们需要不断探索的课题。《师傅》无疑为我们提供了一个值得深思的范例。