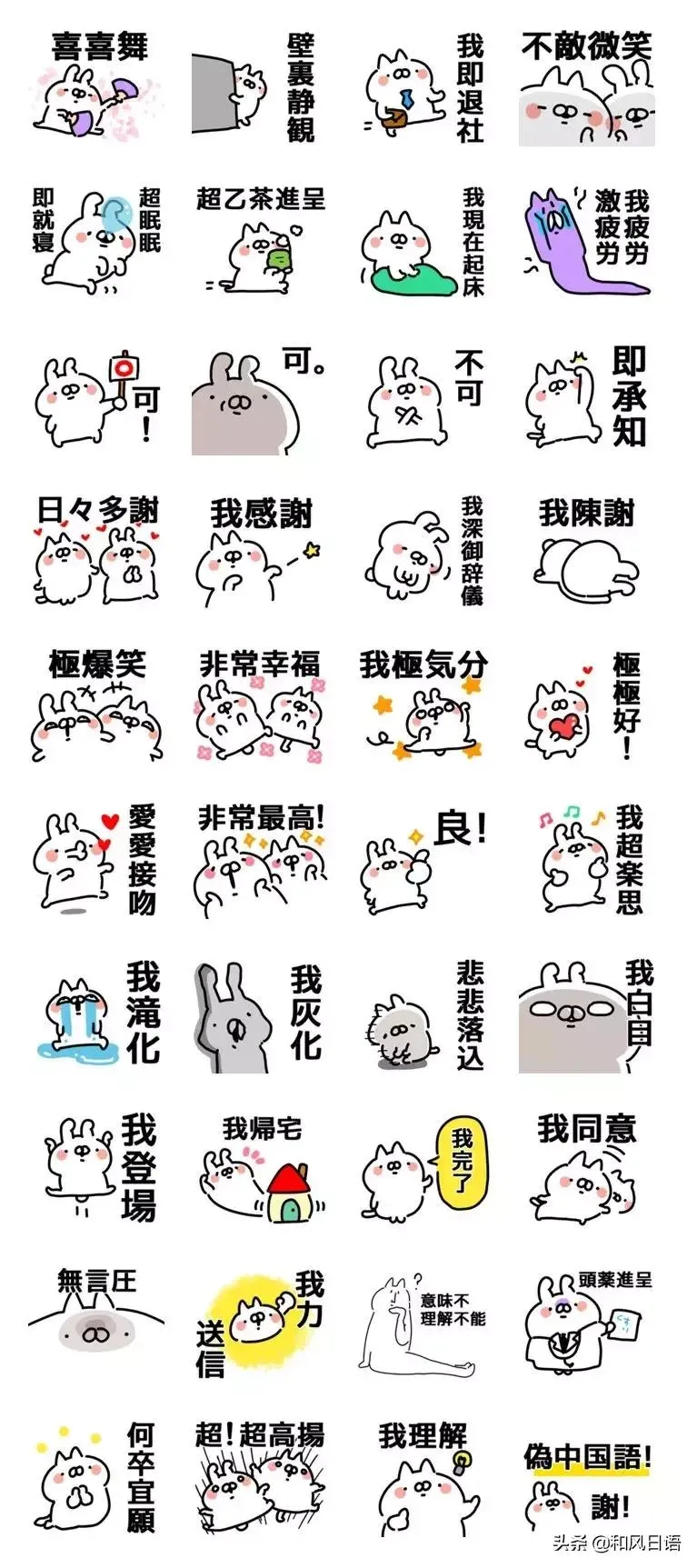

日本流行的伪中文,现在还出了表情包

发布时间:2024-09-02

在社交媒体盛行的今天,一种独特的语言表达方式正在中日两国年轻人之间悄然流行。这种被称为“伪中国语”的表达方式,不仅成为了网络上的热门话题,还衍生出了表情包等新的文化现象。那么,伪中国语究竟是什么?它又是如何在中日两国之间架起一座沟通的桥梁的呢?

伪中国语,顾名思义,是一种“从符合日语语法的句子中,抽出平假名和片假名,只留下汉字,使之看起来像中文”的语言表达。这种表达方式最早可以追溯到2009年,当时日本网友开始在网络上使用这种只保留汉字的表达方式。然而,伪中国语真正流行起来是在2016年。当时,日本大学生“啊哈森”在推特上发布了一条只包含汉字的推文,引发了网友们的广泛关注和模仿。从此,伪中国语开始在中日两国的网络平台上流行开来。

伪中国语之所以能够在日本流行,主要有以下几个原因:

首先,社交媒体对发布文字字数的限制促使人们寻找更精炼的表达方式。以推特为例,每条推文的字数限制为280个字符。在这种情况下,只保留汉字的伪中国语能够以更少的字符传达更多的信息,因此受到了网友们的欢迎。

其次,日语中大量使用汉字,为伪中国语的出现提供了基础。据统计,完全由汉字构成的汉语词汇占现代日语总词汇的47.5%。这意味着,即使只保留汉字,日语仍然能够表达出相当丰富的含义。

最后,伪中国语的出现也与日本社会的汉字情结有关。尽管日本一直在推行日文的去汉字化,但在正式场合,汉字的使用频率仍然很高。伪中国语的出现,某种程度上满足了日本人对汉字的偏好。

对于中国网友来说,伪中国语同样具有独特的魅力。由于日语中的汉字保留了部分中国古代汉语的含义,中国人看到伪中国语时,会感到既亲切又陌生。这种古今交融的感觉,加上日语语法与中文的不同,使得伪中国语在中国网友中也引起了广泛兴趣。

伪中国语的流行,为中日两国年轻人之间的交流开辟了一条新的途径。在中国游客丢失手机、日本玩家获取游戏资讯等日常场景中,伪中国语都发挥了重要作用。甚至日本前外长河野太郎也曾在访华期间使用伪中国语发布推文,这无疑提升了伪中国语的影响力。

然而,我们也要认识到伪中国语的局限性。作为一种碎片化的交流手段,伪中国语目前还无法承担更复杂的文化功能。它主要局限于日常简单交流,尚未形成成熟的语言体系。因此,尽管伪中国语在特定的网络空间中成为了年轻人的狂欢,但它对主流社会的影响仍然有限。

尽管如此,伪中国语的出现仍然具有重要意义。它不仅为中日两国年轻人提供了一种新的交流方式,也在一定程度上促进了两国文化的相互理解和认同。在这个信息爆炸的时代,任何能够增进不同文化之间理解的尝试都值得我们关注和思考。

伪中国语的流行,让我们看到了语言的多样性和灵活性。它提醒我们,语言不仅是交流的工具,更是文化的载体。在这个全球化的时代,如何在保持自身文化特色的同时,又能与不同文化背景的人进行有效沟通,是我们每个人都需要思考的问题。伪中国语的出现,无疑为我们提供了一个有趣的视角和启示。