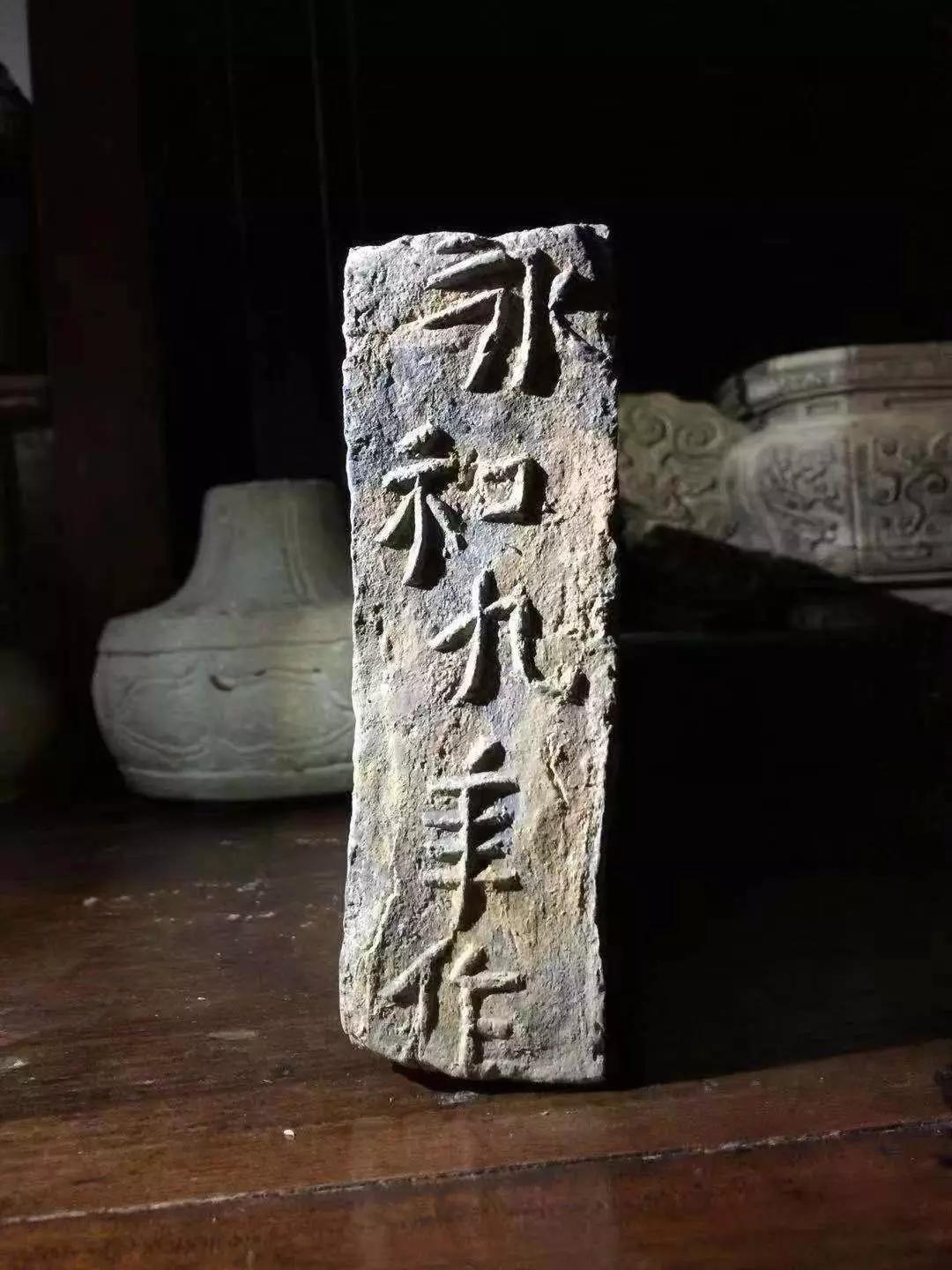

永和九年,你不知道的那些事儿……

发布时间:2024-09-19

永和九年,公元353年,一个看似平凡的年份,却在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。这一年,东晋会稽内史王羲之在山阴(今浙江绍兴)兰亭举办了一场雅集,成为中国文化史上的一次标志性事件。

这场雅集汇聚了当时40多位名士,包括谢安、孙绰等政坛要人。他们在兰亭溪边列坐,进行“流觞曲水”的文人游戏:将盛满酒的羽觞放入溪中,随水流而下,停在谁面前,谁就要即兴赋诗。这次集会共创作了37首诗,编成《兰亭诗集》。王羲之乘兴挥毫,写下了一篇序文,这就是被誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》。

《兰亭集序》不仅是一篇优美的散文,更是一件书法艺术的杰作。全文324字,字字珠玑,展现了王羲之超凡脱俗的文学才华和书法造诣。这篇序文以“永和九年,岁在癸丑”开篇,描绘了兰亭周围的山水美景,抒发了对生命无常的感慨,体现了魏晋时期文人特有的洒脱与悲凉。

然而,兰亭集会的意义远不止于此。有学者认为,这场看似单纯的文人雅集,可能还具有一定的政治背景。当时东晋政坛两大重臣桓温和殷浩长期不和,王羲之等有识之士一直在努力调和两人矛盾。兰亭集会上,桓温之子桓伟和殷浩的僚佐王彬之同时出席,这或许并非巧合。有观点认为,这次集会可能是王羲之有意安排,希望通过这样的场合缓和双方关系。但遗憾的是,不久后殷浩再次北伐,最终惨败,调和的努力未能成功。

《兰亭集序》在中国文化史上占据着极其重要的地位。它不仅是书法艺术的巅峰之作,也代表了魏晋时期文人追求自由、超脱的精神风貌。清代文学家吴楚材评价道:“通篇着眼在死生二字。只为当时士大夫务清谈,鲜实效。一死生而齐彭殇,无经济大略,故触景兴怀,俯仰若有余病。但逸少旷达人,故虽苍凉感叹之中,自有无穷逸趣。”

然而,这件珍贵的文化遗产的命运却颇为坎坷。据传,《兰亭集序》真迹在唐太宗时期被收入皇宫,后随唐太宗葬入昭陵。后世所见的《兰亭集序》均为摹本,其中以“神龙本”最为著名,现藏于北京故宫博物院。

永和九年,一个看似平凡的年份,却因兰亭集会和《兰亭集序》而在中国文化史上留下了永恒的印记。它不仅展现了魏晋时期文人的精神风貌,也反映了那个时代复杂的政治生态。更重要的是,它为中国后世的文化发展树立了一个标杆,影响了无数文人墨客。时至今日,当我们吟诵“永和九年,岁在癸丑”时,依然能感受到那份跨越千年的文化魅力。