历史小故事之:炎黄子孙

发布时间:2024-09-18

“炎黄子孙”这个称呼,源自于中国远古传说中的两位部落首领——炎帝和黄帝。据传,炎帝姓姜,是炎帝族的首领;黄帝姓姬,号轩辕氏。这两位部落首领的故事,不仅塑造了中华民族的起源神话,更深刻影响了中国人的文化认同。

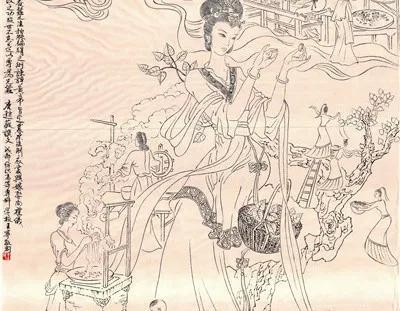

炎帝被认为是农业的始祖。在宝鸡北首岭遗址(距今7000-5000年)中,考古学家发现了大量石、骨、角、陶制农具和碾盘、碾棒,证明了炎帝时期已进入农耕时代。炎帝还发明了陶器制作技术,培育了谷物——粟,并创造了“宫商角徵羽”五弦之音。这些贡献使炎帝被誉为原始社会衣、食、娱乐、药物、交易的主要发明者。

相比之下,黄帝则更注重政治和军事建设。他训练军队,打败了炎帝和蚩尤九黎族,开创了一个更大范围的部落联盟。黄帝还创立了官僚制度、德治传统和礼仪制度,整理和发扬光大了炎帝族的农业革命成就,团结了更多的部落,结束了原始部落之间的野蛮冲突,促进了各部落之间的交流和合作。

炎帝和黄帝的故事并非孤立存在。据传,炎帝部落与蚩尤部落长期冲突,最终炎帝被蚩尤打败,逃到涿鹿投靠黄帝部落。两个部落联合起来,在涿鹿大战中击败蚩尤,黄帝取得胜利。这场著名的“涿鹿之战”不仅改变了部落格局,也为后来的融合奠定了基础。

战胜蚩尤后,炎帝部落与黄帝部落在阪泉(今河北怀来一带)再次发生冲突。最终,黄帝打败炎帝,炎帝归服黄帝部落。两个部落的后裔从此开始共同生活、繁衍,逐渐融合成中国中原地区的远古居民,奠定了后来华夏族的历史基础。

随着时间推移,“炎黄子孙”这一称呼的含义也在不断扩展。春秋时期,人们开始自称华夏族;汉朝以后,这一称呼演变为汉族。到了唐朝,又出现了“唐人”的称呼。这些变化反映了中华民族在不同历史时期的自我认知。

值得注意的是,自称“炎黄子孙”的并不限于汉族。历史上,许多入主中原的少数民族政权也纷纷将自己的祖先追溯到黄帝、炎帝,以巩固自身合法性。例如,前秦皇帝苻坚自称是黄帝之后,前燕政权的开创者慕容氏自称是鲜卑人黄帝的后裔。这种现象表明,“炎黄子孙”这一称呼已经成为整个中华民族的文化认同符号。

“炎黄子孙”这一称呼的形成过程,实际上反映了中华民族多元一体的形成过程。它不仅是对远古传说的传承,更是对中华民族共同历史记忆的凝聚。在当今全球化的背景下,这一称呼依然具有强大的文化凝聚力,成为维系海内外华人情感的重要纽带。

从部落联盟到民族认同,“炎黄子孙”这一称呼的演变历程,正是中华民族形成和发展的缩影。它提醒我们,在追求现代化的同时,也要珍惜和传承这份宝贵的文化遗产,共同书写中华民族更加辉煌的未来。