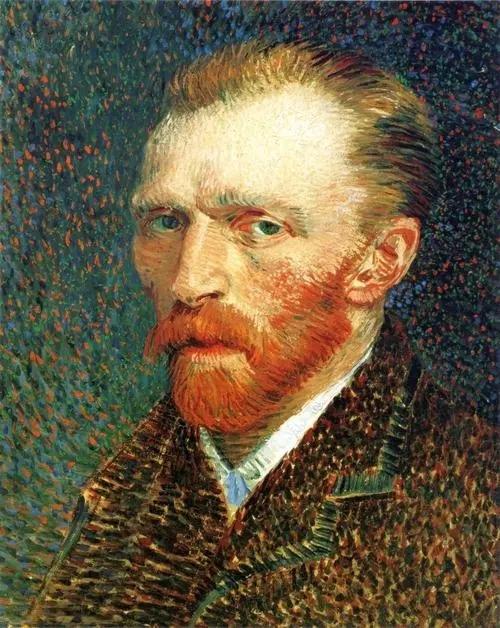

镜中自我:梵高的自画像揭示的内心世界

发布时间:2024-09-18

梵高的自画像不仅是他艺术生涯的见证,更是他内心世界的镜子。通过观察这些自画像中色彩的变化,我们可以窥见这位天才画家复杂而深邃的精神世界。

梵高早期的自画像大都完成于巴黎,整体色调较为深沉,给人以压抑之感。这反映了他当时的生活状态和心理状态。1886年,梵高在给弟弟提奥的信中写道:“我仍然觉得照片很可怕,不喜欢有任何照片,尤其是那些我认识和爱的人的照片。”这种对摄影的排斥,或许源于他对自我形象的不自信,以及对内心世界的保护。

然而,随着梵高接触到印象派和新印象派,他的画作风格发生了显著变化。1887年完成的《戴草帽的自画像》中,明亮的蓝色、绿色和黄色背景描绘了他对乡村生活的向往。这种色彩的转变不仅反映了梵高艺术风格的演变,也体现了他内心世界的变化。他开始以更积极、更明亮的态度看待生活和艺术。

阿尔勒时期是梵高艺术生涯的高峰,也是他精神状态最为复杂的时期。1888年,梵高创作了一系列色彩绚丽的作品,如《向日葵》和《夜晚露天咖啡座》。然而,就在这一年,他与高更发生了激烈的冲突,导致了著名的“割耳事件”。在这一时期,梵高的自画像色彩虽然依旧明亮,但眼神中却透露出一丝忧郁和不安。

1889年,梵高在圣雷米精神病院接受治疗期间,创作了两幅自画像。其中一幅以蓝色为主色调,背景中混合了灰色和绿色,螺旋状的笔触体现了他内心的躁动。然而,他的眼神却异常坚定,这或许是他对康复的渴望和对未来的希望的体现。

梵高自画像色彩的变化,不仅反映了他艺术风格的演变,更折射出他复杂的精神状态。从早期的深沉压抑,到中期的明亮积极,再到后期的矛盾与挣扎,梵高用色彩记录了自己的内心世界。正如他所说:“我想强调的是,同一个人有多样的自画像。与其追求照相般的相似性,不如深入地发掘相似处。”

通过观察梵高自画像中的色彩变化,我们得以一窥这位天才画家的内心世界。这些色彩不仅是艺术的表现,更是梵高情感和精神状态的真实写照。它们让我们得以穿越时空,与这位伟大的艺术家进行心灵的对话。