没有“拼音”,古时候是如何“认字读音”的?

发布时间:2024-09-18

若碰上不认识的字怎么办?我们通常会查一下它的拼音,便能知道如何发音。

但在古代没有汉语拼音的情况下,人们是怎样查找读音的呢?今天,我们就来探讨一下在没有汉语拼音的古代,人们有哪些方法应对不认识的字。

譬况法

譬况法

是一种通过简单的语言描述汉字发音的方法。

通常分为以口势、舌位、送气急缓以及声调长短来进行描述。

举例来说,《淮南子·修务训》中有一句:“

胡人有知利者,而人谓之駤。

” 高诱的注释是:“駤读似质,缓气言之者,在舌头乃得。”

譬如《淮南子》中记载了一个小故事:齐桓公和管仲在台上秘密商议攻打莒国。

不久消息走漏,齐桓公询问东郭牙如何得知,东郭牙回答说:“臣视二君之在台上也,口开而不合,是言莒也;举手而指,势当莒也;且臣观小国诸侯之不服者,唯莒。”即通过口形、手势和当时政治形势判断出他们的意图。

这种方法注音较为笼统,普通读者很难精准把握。

读若法

读若法

是通过同音字或音近字来注音。

例如《说文解字》中提到:“

唉,应也。从口矣声,读若埃。

”以及“

鼾,卧息也,干声,读若汗。

” 有时,“

读若

”也可以写成“

读如

”、“

读为

”、“

读曰

”、“

声同

”、“

声近

”等形式。

这种方法简单易懂,但不够精确,有时读音只能大致相似。

此外,随着时间推移,用于注音的字读音可能发生变化,使后人难以准确掌握原字读法。

直音法

直音法

是选用一个与被注字读音完全相同的汉字来注音。

比如《汉书·高帝纪》中写道:“

单父人吕公善沛令

”,注引孟康的话:“

单,音善;父,音甫。

”

清代学者陈澧在《切韵考》中指出:“

今直音与古人读若不同,古人读若取其近似,今直音,非确不可。

”可见,

直音法比读若法更为准确

。

直音法在我国曾广泛应用,至今一些工具书仍偶尔使用。

但这种方法也有局限,如《辞海》解释“直音”时写道:“

无同音之字则其法穷,或有同音之字而隐僻难识,则其法又穷。

”即如果没有同音字或同音字很生僻,直音法难以使用。

反切法

反切法

是用两个汉字拼合为一个汉字注音的方法

,即用前一个字的声母和后一个字的韵母组成新读音。

学者考证,反切法最初称为“

反

”,如东汉学者服虔在为《汉书》作注时写“

惴,音章瑞反

”。

唐代宗时期,因忌讳“反”字,将其改为“翻”字,后又改为“切”字,如《本草纲目》卷二十五写道“

糗,去九切

”。

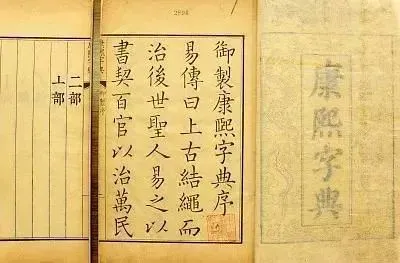

这种方法持续相当长时间,如《康熙字典》主要采用反切法,如“

武,文甫切

”。

反切法能精确注音,但亦有缺点,如“武”字可写成“文甫切”、“闻斧切”、“温鲁切”等,注字不固定不易记忆。

有时,注音字笔画多,书写复杂,给书写带来不便。

从古至今,有那么多的注音方法,你觉得哪种最为简便呢?