《三国演义》中的徐庶和历史上真实的徐庶,差距有多大!

发布时间:2024-09-18

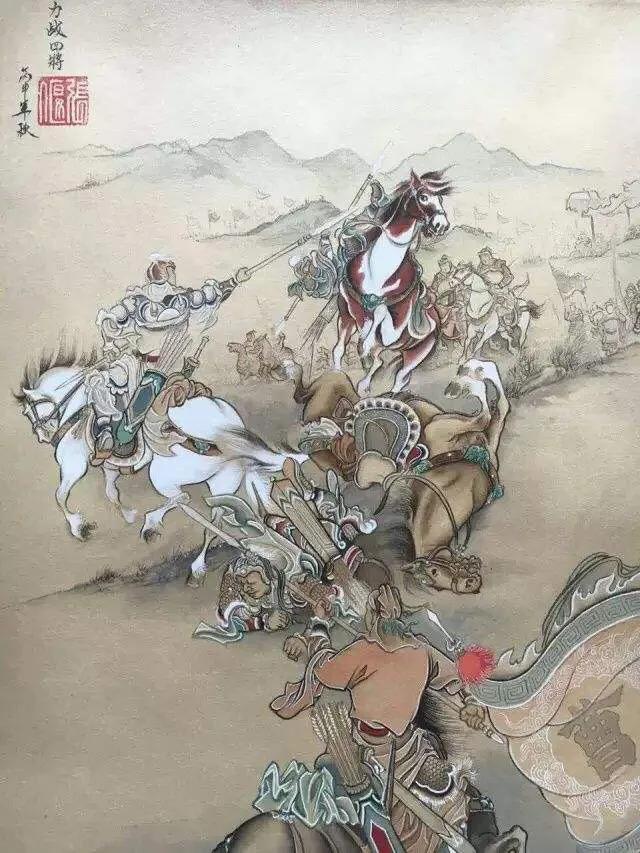

徐庶,字元直,是三国时期的一位重要人物。在《三国演义》中, 徐庶被塑造成一位智勇双全的谋士 ,他帮助刘备大破曹仁,识破周瑜的计谋,甚至在赤壁之战中看穿了庞统的连环计。然而, 历史上的徐庶却与小说中的形象大相径庭 。

据《三国志》记载,徐庶原名徐福,出身寒门,年轻时曾是一位游侠。他曾在中平年间为朋友报仇,被捕后拒不透露姓名,最终被同伙救出。这次经历让徐庶决定弃武从文,改名徐庶。在荆州时, 徐庶与诸葛亮、庞统等人相交甚笃 ,并在刘备驻守新野时成为其麾下谋士。

与《三国演义》中描绘的智谋过人形象不同,历史上的徐庶并没有表现出如此卓越的才能。在刘备身边长达六年的时间里,史料中几乎没有记载徐庶的具体事迹。他最著名的贡献是向刘备推荐了诸葛亮,这在《三国志》中有明确记载:“庶告先主曰:‘诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?’先主曰:‘君与俱来。’庶曰:‘此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。’”

徐庶离开刘备投奔曹操的原因,在历史上也与小说有所不同。《三国志》记载,徐庶的母亲在长坂坡之战中被曹军俘虏,徐庶因此不得不离开刘备。他向刘备解释说:“本欲与将军共图王霸之业者,以此方寸之地也。今已失老母,方寸乱矣,无益于事,请从此别。”这一决定体现了徐庶对孝道的重视。

在曹操阵营中,徐庶并没有像小说中那样“一言不发”。相反, 他官至右中郎将、御史中丞 ,这表明他还是有所作为的。诸葛亮在得知徐庶的仕途后曾感叹:“魏殊多士邪!何彼二人不见用乎?”这说明徐庶在曹魏有一定的地位,但可能并未充分发挥才能。

造成徐庶形象差异的原因主要有两点:首先是罗贯中的创作意图。作为一部文学作品,《三国演义》需要塑造鲜明的人物形象来吸引读者。将徐庶塑造成一位智谋过人的谋士,既能增加故事的戏剧性,又能为诸葛亮的出场铺垫。其次,历史记载的局限性也导致了对徐庶评价的偏差。《三国志》等史书往往只记录重大事件和重要人物,对徐庶这样的二线人物着墨不多,这给后人留下了想象的空间。

徐庶的历史评价呈现出复杂性。诸葛亮曾评价徐庶“夫参署者,集众思,广忠益也”,这说明徐庶在刘备阵营中发挥了积极作用。同时,徐庶的孝道和忠诚也得到了后人的认可。然而,他离开刘备投奔曹操的行为,也让一些人对其忠诚度产生质疑。

总的来说,徐庶是一个复杂的历史人物。他既有出众的才华,又有坚定的孝道观念;既在刘备阵营中发挥过作用,又在曹操阵营中有所作为。我们应该以客观、全面的态度来看待徐庶,既不盲目崇拜,也不过分贬低。历史人物的评价应该基于史实,同时也要考虑到当时的社会背景和文化环境。只有这样,我们才能更准确地理解历史,从中汲取智慧。