毛泽东亲笔题写的高校校名也有高下之分,北大最好山东大学最差

发布时间:2024-09-18

1950年3月17日,中共中央秘书室将一封特殊的信件送到了北京大学。信中,毛泽东主席为北大校徽题写的“北京大学”四个字苍劲有力,洒脱大气。这不仅是新中国成立后毛泽东首次为高校题写校名,更开启了他为多所高校题字的序幕。

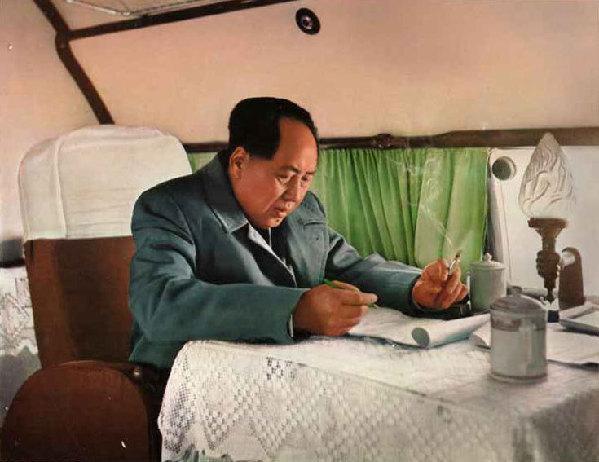

毛泽东的书法被誉为“毛体” ,其特点是笔力遒劲,气势磅礴。他为高校题写的校名,不仅是艺术作品,更承载着深厚的文化内涵和历史意义。以北京大学为例,毛泽东在题字时特意参考了学校提供的尺寸,体现了他对教育事业的重视和对传统文化的尊重。

清华大学西门的“清华大学”四个大字同样出自毛泽东之手。1950年6月,毛泽东应清华师生的请求,一连写了六个“清华大学”,并在旁边谦虚地注明“右下草书似较好些”。这一细节展现了毛泽东平易近人的一面,也反映了他对自己书法的自信。

南开大学的校名题字则体现了毛泽东对教育事业的支持。1950年,百废待兴的南开大学学生会写信请求毛泽东题写校名。不久后,毛泽东就回了信,提供了横幅和竖幅两种样式供选择。这种快速响应和细致考虑,彰显了毛泽东对教育的重视。

毛泽东题写的校名不仅具有艺术价值,更成为了学校的文化符号和精神象征 。例如, 湖南大学的学生曾提议将学校更名为“毛泽东大学”,但被毛泽东婉拒 。他坚持“不得以领导人的名字命名”,并欣然为湖南大学题写了校名。这一决定体现了毛泽东的谦逊和对教育事业的纯粹热爱。

相比之下,其他领导人题写的校名则各有特色。邓小平为四川大学题写的校名遒劲有力,展现了他对家乡教育事业的关心。江泽民为南京理工大学题写的校名则体现了他对国防科技教育的重视。这些题字共同构成了中国高等教育发展史上的独特文化景观。

毛泽东题写校名的做法,不仅提升了学校的知名度和影响力,更为中国高等教育的发展注入了强大的精神动力。这些题字成为了学校的文化遗产,激励着一代又一代学子奋发图强。同时,它们也成为了研究中国高等教育发展史的重要资料,见证了新中国成立以来高等教育的蓬勃发展。

今天,当我们走进这些高校,看到毛泽东题写的校名时,不仅能够感受到书法艺术的魅力,更能体会到其中蕴含的深厚文化内涵和历史意义。这些题字,如同一座座丰碑,永远铭刻在中国高等教育的发展史上,激励着我们不断前进。