陈赓问:毛主席为什么记忆力这么好?周恩来说:死记

发布时间:2024-09-19

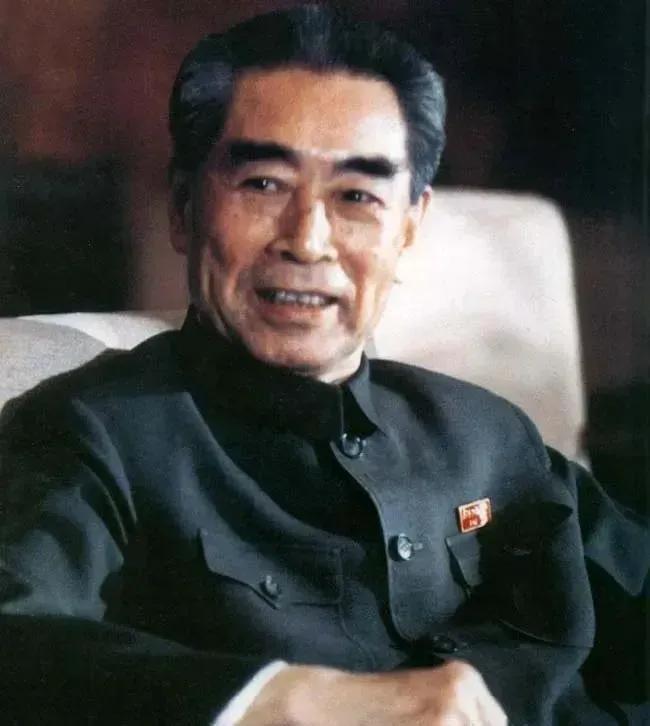

在抗战时期,周恩来有一次在延安作报告时提到了毛主席对马克思列宁主义的研究与发展。

这时,台下的陈赓突然问道: “毛主席为什么记忆力这么好?有什么秘诀?”

周恩来思索了一下,回答说: “毛主席的秘诀就是两个字:死记。”

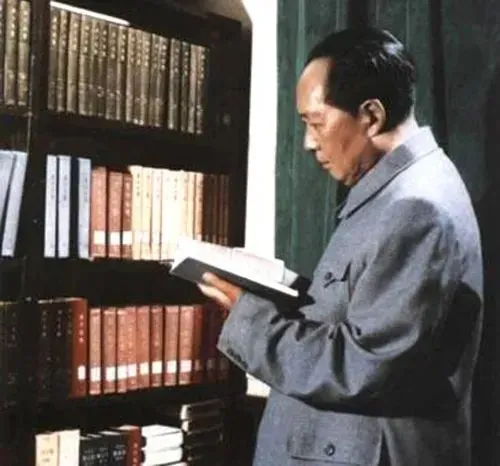

毛主席的记忆力确实非同寻常,他年轻时读过的书,到了晚年仍能倒背如流。

毛主席的记忆力确实非同寻常,他年轻时读过的书,到了晚年仍能倒背如流。

无论是马列主义的经典著作,还是一些野史、小说、诗词歌赋,毛主席都能张口就来。

因此,听毛主席讲话,总是博古通今,引人入胜,这一切都依赖于他惊人的记忆力。

那么,毛主席是否真的有记忆秘诀呢?只是周恩来说的“死记”吗? 首先,我们必须承认,人和人之间确实存在差距。

有些人能一目十行,过目不忘,而有些人甚至连一首诗都很难记住。

伟人如毛主席和周总理,他们的大脑显然非同一般,用“一目十行,过目不忘”来形容,可能都不足以描述他们的卓越记忆力。

周总理的秘书曾回忆说,周总理似乎有三个大脑,可以同时进行三项不同的工作:眼睛在看文件,耳朵在听取汇报,嘴里在下达命令。

周总理的秘书曾回忆说,周总理似乎有三个大脑,可以同时进行三项不同的工作:眼睛在看文件,耳朵在听取汇报,嘴里在下达命令。

这三件事同时进行,却井然有序,从不混乱。

有一次,一位干部来汇报工作,周总理正一边批阅文件,一边与另一人讨论问题。

这个干部打算等周总理忙完再汇报,但周总理却告诉他可以继续汇报,他能听到。

这位干部开始汇报,但他心里想着周总理可能不会留意他的内容,因此有些随意,结果说错了一个数字。

周总理立刻打断他说:“你前面说的不是这个数字,你再检查一下。” 那干部一核对,发现自己确实错了,不禁对周总理佩服得五体投地,连他自己都没发现的错误,周总理却能一心多用,还能准确地发现问题,真是神人啊!

在建国后,经常有各级干部对周总理的工作能力表示钦佩,向他请教如何能像他那样高效工作。

在建国后,经常有各级干部对周总理的工作能力表示钦佩,向他请教如何能像他那样高效工作。

周总理也毫不保留地分享了一些经验,比如多看、多记、重视条理、分门别类等。

这些方法当然是有效的,但仍无人能像周总理那样高效工作。

毕竟,周总理真的是非同凡响啊! 再回到开头那个故事,周总理说毛主席记忆力好的秘诀是“死记”,其实这只是一个方面而已。

周总理总不能告诉大家,毛主席的记忆力好是天生的,你们再怎么学也学不会吧! 当然,天赋是一方面,后天的努力也非常重要。

毛主席的惊人记忆力,同样离不开勤学苦练。

对这个话题,叶剑英后来也提到过。

对这个话题,叶剑英后来也提到过。

1975年7月3日,叶剑英主持全军院校政治教育改革会议,号召大家向毛主席学习,他说: “毛主席的一生,就是苦修、苦练、苦学、苦干。我们要学习毛主席这种艰苦奋斗的革命精神,以‘苦’字当头,修养要苦修,本领要苦练,知识要苦学,工作要苦干。要让我们的院校成为部队的榜样,培养出大批优秀干部,院校的领导干部就必须以‘苦’字当头,破除‘懒’字。”

在叶帅看来,毛主席的一生之所以能取得如此巨大的成就,就是来源于四个词:苦修、苦练、苦学、苦干。

具体来说,就是: “应有的修养要苦修;应该锻炼的本领要苦练;应该学的知识要苦学;应该做的工作要苦干。”

叶帅的这段话很好地阐述了后天努力比天赋更为重要。

在现代历史中,英雄辈出,从早期的各路军阀,到后来的国民党、共产党,以及其他各个党派、各个领域,都有无数杰出人物,个个天赋出众、才华横溢。

在现代历史中,英雄辈出,从早期的各路军阀,到后来的国民党、共产党,以及其他各个党派、各个领域,都有无数杰出人物,个个天赋出众、才华横溢。

那么,为什么这些人没有成功,而毛主席却取得了最后的胜利呢? 这并不仅仅是因为毛主席的天赋最高,而是他最懂得学习。

比起记忆力,从苏联留学回来的那帮人个个不逊色于毛主席,他们在背诵马列主义上滔滔不绝,口若悬河。

但他们只会机械地背诵马列主义的教条,却不知道如何与中国革命的实际情况相结合,或者说,他们虽然明白这一点,却没有足够的毅力去实践。

对这些人来说,去工厂、农村做调查,与满身臭汗的工人、农民做朋友,比坐在教室里背诵马列主义教条要难得多,他们无法吃这种苦。

而毛主席,从不怕吃苦。

他不仅苦学马列主义,还与工人农民一起苦干,更加苦修修养,苦练本领,最终才找到了一条真正适合中国革命的道路。

(参考资料:《毛泽东的学习之路》《历史选择了毛泽东》《说不尽的毛泽东》)