武夷丹霞地貌是如何形成的?

发布时间:2024-09-02

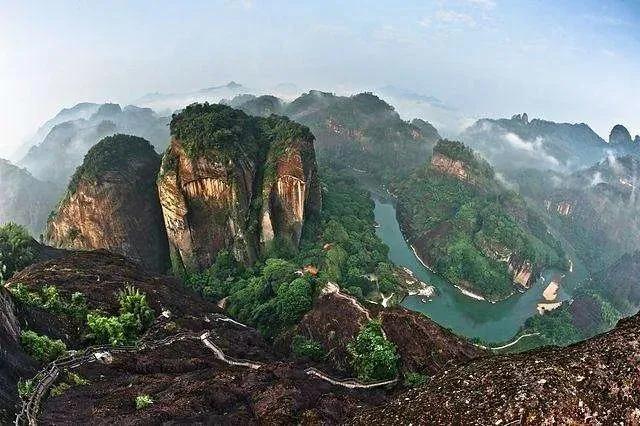

武夷山的丹霞地貌是中国乃至世界地质奇观中的瑰宝。这片位于福建省西北部的红色岩石群,以其独特的地貌特征和丰富的文化内涵,吸引着无数游客和学者前来探索。2010年,武夷山作为“中国丹霞”系列的一部分,成功列入世界自然遗产名录,彰显了其不可替代的地球科学价值。

丹霞地貌的形成是一个漫长而复杂的过程。大约在1.45亿年前至6600万年前的白垩纪时期,武夷山地区处于一片广阔的内陆盆地中。当时的气候温暖湿润,河流携带大量泥沙沉积于此,形成了厚达数百米的红色砂砾岩层。这些岩石之所以呈现红色,是因为其中富含氧化铁。随着时间推移,地壳运动使得这片区域逐渐抬升,原本水平的岩层开始倾斜。

然而,丹霞地貌的真正形成还要归功于后期的侵蚀作用。大约在第三纪晚期的喜马拉雅造山运动期间,武夷山地区经历了剧烈的地质变化。流水沿着岩层的垂直节理进行侵蚀,形成了两壁直立的深沟,地质学家称之为“巷谷”。同时,崖壁上的岩石不断崩塌,形成了缓坡和崩积锥。这种侵蚀和崩塌的过程反复进行,最终塑造出了我们今天所见的丹霞地貌。

武夷山的丹霞地貌最显著的特征是其陡峭的悬崖和赤红色的岩壁。这些赤壁丹崖不仅壮观,还蕴含着丰富的地质信息。在一些地方,我们可以清晰地看到岩石中的层理结构,仿佛在阅读一本巨大的地质史书。此外,武夷山的丹霞地貌还呈现出多样化的形态,包括孤立的峰林、蜿蜒的峡谷、奇特的石柱等,展现了大自然鬼斧神工的创造力。

除了地质价值,武夷山的丹霞地貌还具有极高的美学价值和文化意义。红色的岩石与周围的绿色植被形成鲜明对比,构成了一幅幅令人惊叹的自然画卷。这种独特的景观吸引了无数文人墨客,留下了大量赞美丹霞的诗词歌赋。丹霞地貌的形态也激发了人们的想象力,许多岩石被赋予了生动的名字和传说,如“玉女峰”、“大王峰”等,增添了这片土地的文化底蕴。

从科学角度来看,武夷山的丹霞地貌为我们提供了研究地球演化历史的重要窗口。它记录了从白垩纪到新生代的地质变迁,展现了地貌从形成到演化的完整过程。此外,丹霞地貌的多样性也为研究不同气候条件下地貌发育提供了宝贵资料。正如联合国教科文组织在评估“中国丹霞”世界遗产时所指出的,武夷山等地的丹霞地貌“演绎了从‘青年期’到‘中年期’再到‘老年期’的地貌变化过程”。

然而,随着旅游业的发展,武夷山丹霞地貌也面临着保护的压力。如何在发展旅游经济的同时,保护好这片珍贵的地质遗产,是我们需要认真思考的问题。近年来,当地政府和科研机构加强了合作,通过引入新技术开展科研监测,建立多层次的科研监测队伍,为丹霞地貌的科学保护提供了有力支持。

武夷山的丹霞地貌,不仅是一处自然奇观,更是一部记录地球历史的活化石。它提醒我们,地球的演化是一个漫长而复杂的过程,而人类作为这个星球的居民,有责任去了解、欣赏并保护这些珍贵的自然遗产。让我们共同努力,让这片红色的奇迹永远绽放光彩。