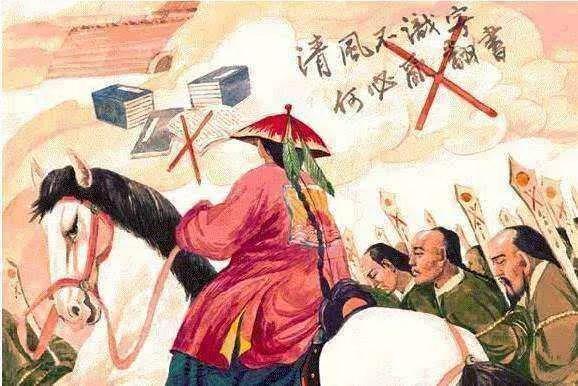

不该被遗忘的历史—“清朝文字狱”

发布时间:2024-09-02

清朝的文字狱,堪称中国历史上最为严酷的文化专制政策之一。从顺治到乾隆,百余年间共发生文字狱82起,平均不到两年就有一次。其中乾隆朝更是达到高潮,74起案件占总数的90%以上。这些案件不仅牵连广泛,手段残忍,更对中国社会文化发展产生了深远影响。

清朝大兴文字狱的原因是多方面的。首先,作为异族统治者,清朝面临严重的民族矛盾和斗争。为了巩固统治,他们将矛头指向了汉人的中坚力量——知识分子。其次,皇族内部的权力斗争也促使统治者利用文字狱来清除异己。雍正帝继位后,便将文字狱作为打击各位皇子势力的有效手段。此外,清朝统治者对统治人口基数数百倍于自己的汉人缺乏自信,对汉族知识分子的一言一行都非常敏感,导致过度猜疑。

在文字狱的高压下,文人的创作发生了显著变化。清朝初年的文学创作受“经学致用”的影响,多以思念故国、以诗补史为主。但随着文字狱的蔓延,文人们不得不规避现实,追求“羚羊挂角、无迹可寻”的境界。以王士慎为代表的“神韵”派便应运而生,追求蕴藉空灵、冲淡清远的风格,将诗歌专注对内心世界的拓展,从而转移对现实世界的不满和关注。

文字狱对中国社会的影响是全方位的。首先,它禁锢了思想,使知识分子人人自危,不敢畅所欲言。正如龚自珍所言:“避席畏闻文字狱,著书都为稻梁谋。”其次,它扭曲了文化,导致大量珍贵文献失传,知识分子的注意力被引入对古籍的整理,而非探索新事物。最后,它加剧了社会的闭塞,与清朝的闭关政策相互作用,阻碍了中国社会的进步和发展。

回顾这段历史,我们不禁要问:如果清朝没有大兴文字狱,中国社会的发展轨迹是否会有所不同?答案或许是肯定的。正如梁启超所言:“凡当主权者喜欢干涉人民思想的时代,学者的聪明才力,只有全部用去注释古典。”在欧洲文艺复兴之后,知识分子纷纷探索新问题,各种新思想、新学术骤然兴起,自然科学也得到了突飞猛进的发展。而中国却在文字狱的阴影下,逐渐落后于世界。

今天,当我们重新审视这段历史时,不应仅仅将其视为清朝统治者的暴政。它更应该成为一面镜子,让我们反思:如何在维护社会稳定的同时,保护思想的自由?如何在传承文化的同时,鼓励创新?这些都是值得我们深思的问题。只有铭记历史,我们才能在未来的道路上走得更远。