一字之差,“高句丽”与“高丽”到底有啥关系?

发布时间:2024-09-18

在汉朝到唐朝前期,中国东北和朝鲜半岛曾经存在一个古国,这就是高句丽。

到了五代时期,朝鲜半岛又出现了一个新的国家,名为“高丽”。

现在,有些国家和某些人试图将“高句丽”和“高丽”联系起来,不少国人被误导了。

实际上,“高句丽”和“高丽”是由不同民族建立的不同政权之间有很大差异,根本不能混为一谈。

不过“高句丽”和“高丽”之间也并非毫无关系。

那么,两者之间到底有什么区别和联系呢?

高句丽兴亡:700年屡次挫折未亡国

高句丽(也作高句骊)国,建立于公元前37年,相当于西汉末年。

根据高句丽人自己所立的巨型石碑——好太王碑(韩国称“广开土大王碑”)的记载,其第一代王是“邹牟”。

高句丽最初建都于今天的辽宁省桓仁县,不久之后迁至丸都(今吉林省集安市)。

在王莽时代,推行歧视政策导致北方部族纷乱,高句丽也被更名为“下句丽”,直到东汉初年,才恢复了 “高句丽王”的王号。

最初的高句丽国只是汉朝玄菟郡内的一个小国,通过长期兼并周围小股势力,到曹魏时期,形成了一个对周边部族有很大影响力的政权。

曹魏在消灭了割据辽东及朝鲜半岛北部几个郡的公孙氏之后,242年派大将毌丘俭攻打高句丽,焚毁都城——丸都城,导致高句丽几乎灭亡。

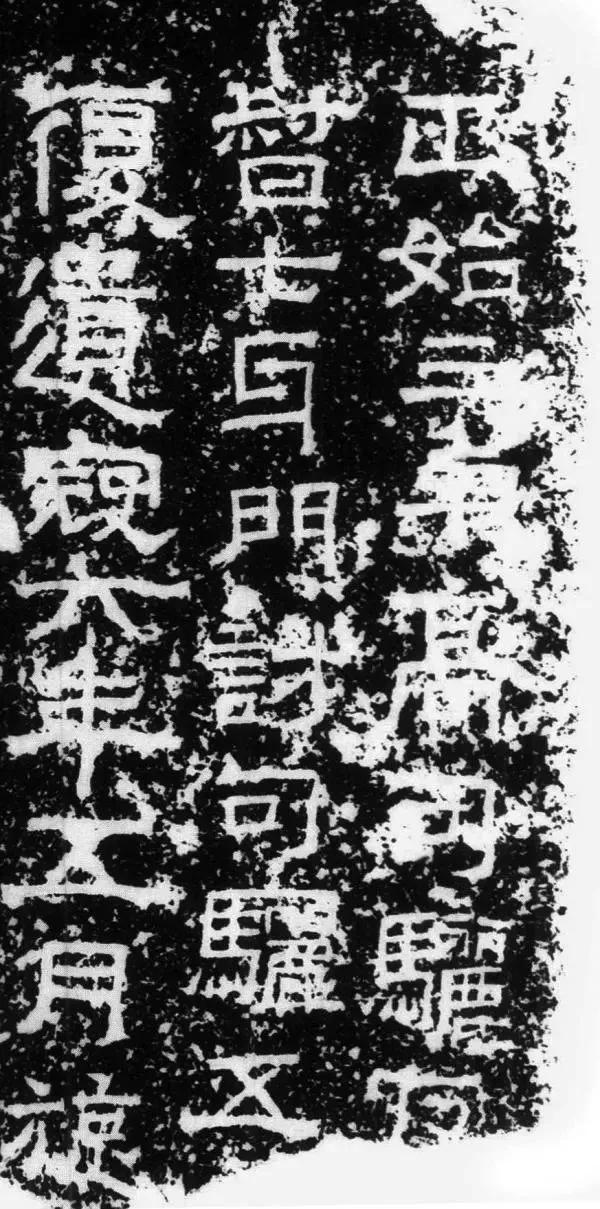

在《毌丘俭纪功碑》中记载了“高句骊反”“讨句骊”的字样。

毌丘俭碑拓片(局部)

然而,高句丽并未覆亡,它慢慢恢复,并趁着西晋永嘉之乱,进占了乐浪郡、带方郡故地(313年),乐浪郡故地为今平壤一带。

当时,朝鲜半岛南部逐渐成长起来的百济国都城位于汉城(今首尔附近)。

高句丽进入平壤一带后,与北上扩张的百济军团相遇,两国争战不断。

同时,高句丽不断“西进”,与辽河流域新兴的慕容鲜卑之间展开长期争斗,争夺辽东郡和玄菟郡,相比之下,慕容鲜卑势力更强。

公元342年,高句丽都城丸都被慕容鲜卑攻陷,高句丽王的母亲和妻子被掳走,甚至父亲的墓也被盗掘,高句丽王被迫向慕容鲜卑称臣纳贡。

经过较长时间的发展,高句丽再次在中原战乱中恢复实力,并牢牢掌控平壤地区,重新开始攻占辽东郡、玄菟郡。

在好太王时代,高句丽终于完全占据辽东(约405年)。

至此,高句丽吞并了西汉以来所设置的辽东、玄菟、乐浪、带方四郡的广大辖区,并于427年将都城迁到平壤,大力经营朝鲜半岛。

在随后的南北朝时代,高句丽通过掌控辽东和黄海东部交通,展开“越境外交”,与南北对立的中原王朝同时建立联系,并且与北亚草原的柔然和突厥,以及中亚粟特人都有联系。

许多学者认为,撒马尔罕壁画中的鸟羽冠使者是这一联系的证据。

可以说,高句丽已然成长为欧亚东部的一个强国,因此中原史书称高句丽“强盛不受制”。

6世纪下半叶,隋帝国最终结束南北分裂,中原走向统一,高句丽问题也日渐被提上议事日程。

隋唐时期对高句丽的征讨也逐步开始。

隋炀帝三征高句丽,导致国内大乱,身死国灭。

继之而起的唐帝国,经过长期作战,最终在668年与崛起的新罗联手,先是灭亡了百济,又在白江口的大海战中击败了前来援助百济的倭军。

唐军与新罗水陆并进,趁着高句丽内部内讧,一举攻破平壤,灭亡了高句丽,并在平壤设立安东都护府统辖其地。

总体来看,高句丽是一个强硬的国家,屡屡与中原抗衡,最终覆亡是由于外部力量的摧毁。

从汉末到唐初,高句丽存续了705年,先后以桓仁、集安、平壤三地为都。

因此, 今日中朝两国境内都有高句丽王城、王陵及贵族墓葬分布。

高丽(lí)(公元918年~1392年),又称高丽王朝、王氏高丽,是朝鲜封建王朝之一。

新罗末年,新罗王族弓裔建立泰封国,尚州土豪甄萱建立后百济国。

918年,泰封部将王建杀弓裔自立,建立高丽国,高丽国在清朝前都附属于中国。

935年灭新罗,936年灭后百济,基本统一朝鲜半岛,建立了高丽王朝。

993年,高丽被辽国击败、被迫断绝与宋朝关系、向辽国称臣。

1127年,它被迫臣服金国。

在抵御契丹和女真期间,军人势力大增,1170年和1173年,以武将郑仲夫为首,发生了两次政变,政变军人废立国王,大杀贵族文官,最终建立了武将崔忠献挟持国王的“都房”政权。

1231年,蒙古军进攻高丽。

1258年,崔氏政权垮台,国王降蒙古,并成为元朝的属国,达鲁花赤驻扎开城监督国政。

1392年,高丽王朝被朝鲜王朝取代。

高丽王朝自称继承高句丽,但实际上二者并无继承关系。