中国历史上最没有存在感的游牧民族--乌桓

发布时间:2024-08-29

在中国北方游牧民族的历史长河中,乌桓是一个独特而神秘的存在。这个曾经活跃在汉代至三国时期的民族,虽然在史书中留下了不少记载,但却似乎总是被人们忽视。乌桓,这个“最没有存在感”的游牧民族,究竟在中国历史上扮演了怎样的角色?

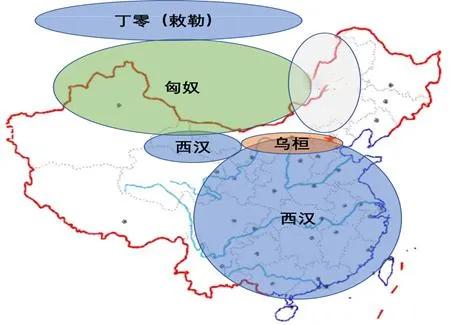

乌桓的起源可以追溯到东胡。公元前200年,匈奴冒顿单于灭东胡后,其残部逃至乌桓山,从此以山为号,称为乌桓。乌桓的分布区域大致可分为三个小区域:西拉木伦河以南适合农业,以北则分为适合游牧的沙丘地带和适合狩猎的森林地带。这种地理环境决定了乌桓人的经济生活以游牧、射猎和农业相结合。

乌桓与中原王朝的关系可谓一波三折。汉武帝时期,乌桓首次南迁至五郡塞外,成为汉朝抵御匈奴的屏障。汉朝设立了“护乌桓校尉”来管理乌桓,允许乌桓大人每年朝觐,并给予优待。然而,到了王莽时期,乌桓与汉朝的关系恶化,一度重新投靠匈奴。东汉光武帝时期,乌桓再次归附汉朝,内迁至缘边十郡塞内。这一时期,乌桓成为汉朝的重要盟友,帮助汉朝对抗匈奴和鲜卑。

然而,乌桓与汉朝的关系并非始终如一。东汉中期以后,各地乌桓逐渐各自为政。有的部落力量逐渐强大,如汉灵帝时,上谷乌桓大人难楼之部有众九千余落,辽西乌桓大人丘力居之部有众五千余落,皆自称王。这些强大的乌桓部落有时也会反叛汉朝,给东汉政权带来不小的麻烦。

乌桓命运的转折点出现在三国时期。建安十二年(公元207年),曹操北征乌桓,大败乌桓军队,斩杀乌桓王蹋顿。战后,曹操将万余落乌桓迁徙至中原地区,并征调乌桓骑兵为己所用。这一举措彻底改变了乌桓的命运。乌桓从此不再是外在于中原政治统治之外的朝贡成员,而是成为了中央王朝统治下的平民百姓。

乌桓的最终命运是与其他民族的融合。经过多次内迁和长期的征调应战,乌桓的社会形体发生了明显变化。他们进入了士家制度,成为世代以当兵为业的兵士家庭。随着时间的推移,乌桓与汉族及其他少数民族日渐混杂,最终在隋唐时期基本融入北方汉人之中。

乌桓的历史虽然短暂,但它在中国北方民族融合的过程中扮演了重要角色。乌桓的兴衰历程,反映了游牧民族与农耕文明之间复杂多变的关系。乌桓最终融入汉族的过程,也是中华文明多元一体格局形成的一个缩影。这个“最没有存在感”的游牧民族,以其独特的方式,为中华文明的发展做出了自己的贡献。