“毑乸”这两个字如何读?很多人都不认识,是什么意思?

发布时间:2024-09-02

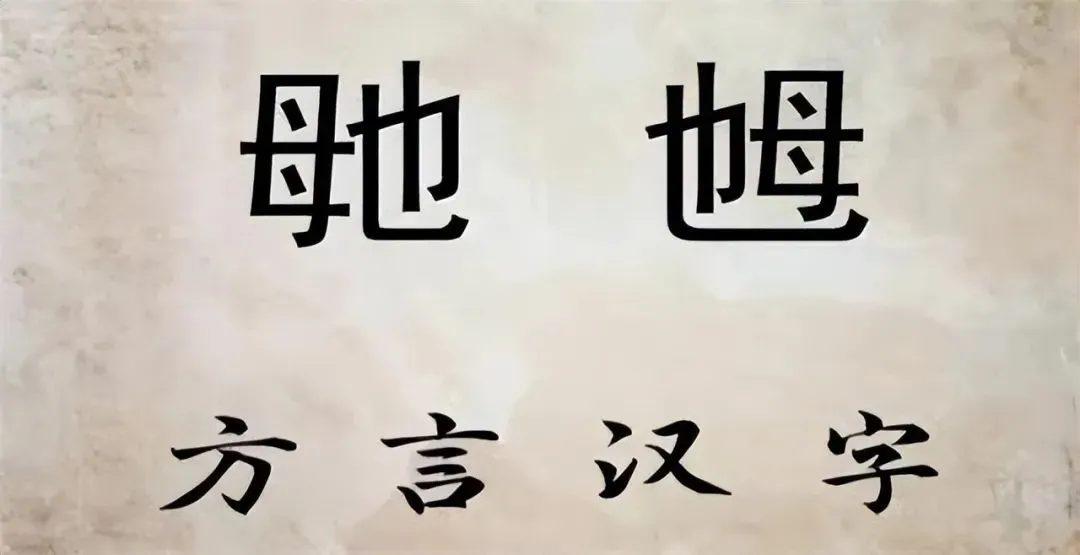

“毑乸”这两个字,乍一看让人摸不着头脑。左边是“母”,右边是“也”,左右互换就成了“乸”。它们的读音分别是“jiě”和“nǎ”,你读对了吗?

这两个字虽然生僻,却蕴含着丰富的文化内涵。“毑”在古代文献中常用来指代母亲。《博雅》中记载:“毑,母也。”这个字体现了古人对母性的尊敬,也展示了汉字在表达亲属关系时的细腻与精确。

在现代汉语中,“毑”字的使用已经较为少见,但在某些方言中仍有所保留。比如在湖南一带的方言中,“娭毑”(āijiě)常被用来表示对年长女性的尊称。如果你在长沙街头遇到一位慈祥的老奶奶,不妨称呼她一声“娭毑”,相信她会感到亲切而温暖。

相比之下,“乸”字的含义则与“毑”大不相同。在粤语和一些南方方言中,“乸”通常用来指代雌性动物。比如“鸡乸”就是母鸡,“牛乸”则是母牛。有趣的是,广东人还会用“乸型”来形容那些缺乏阳刚之气的男性,带有几分戏谑的意味。

这两个字的使用,反映了中国方言文化的多样性。正如一位语言学家所说:“方言作为地域文化的体现,承载着丰富的地域特色。”正是这些看似生僻的字词,构成了汉语言丰富多彩的面貌。

然而,随着普通话的推广,这些方言中的生僻字正面临着被遗忘的危险。但我们应该认识到,这些字词不仅是语言的符号,更是文化的载体。它们记录着中华民族的历史,承载着地方特色,是我们文化宝库中的瑰宝。

因此,我们应该珍惜并传承这些生僻字。它们的存在,让我们的语言更加丰富多彩,也让我们的文化更加多元包容。下次当你遇到“毑乸”这样的字时,不妨多花些时间去了解它们背后的故事。相信你会发现,每一个汉字都是一扇通往中华文化的大门,等待着我们去探索和发现。