扑热息痛的危害,别让无知害了自己...

发布时间:2024-09-16

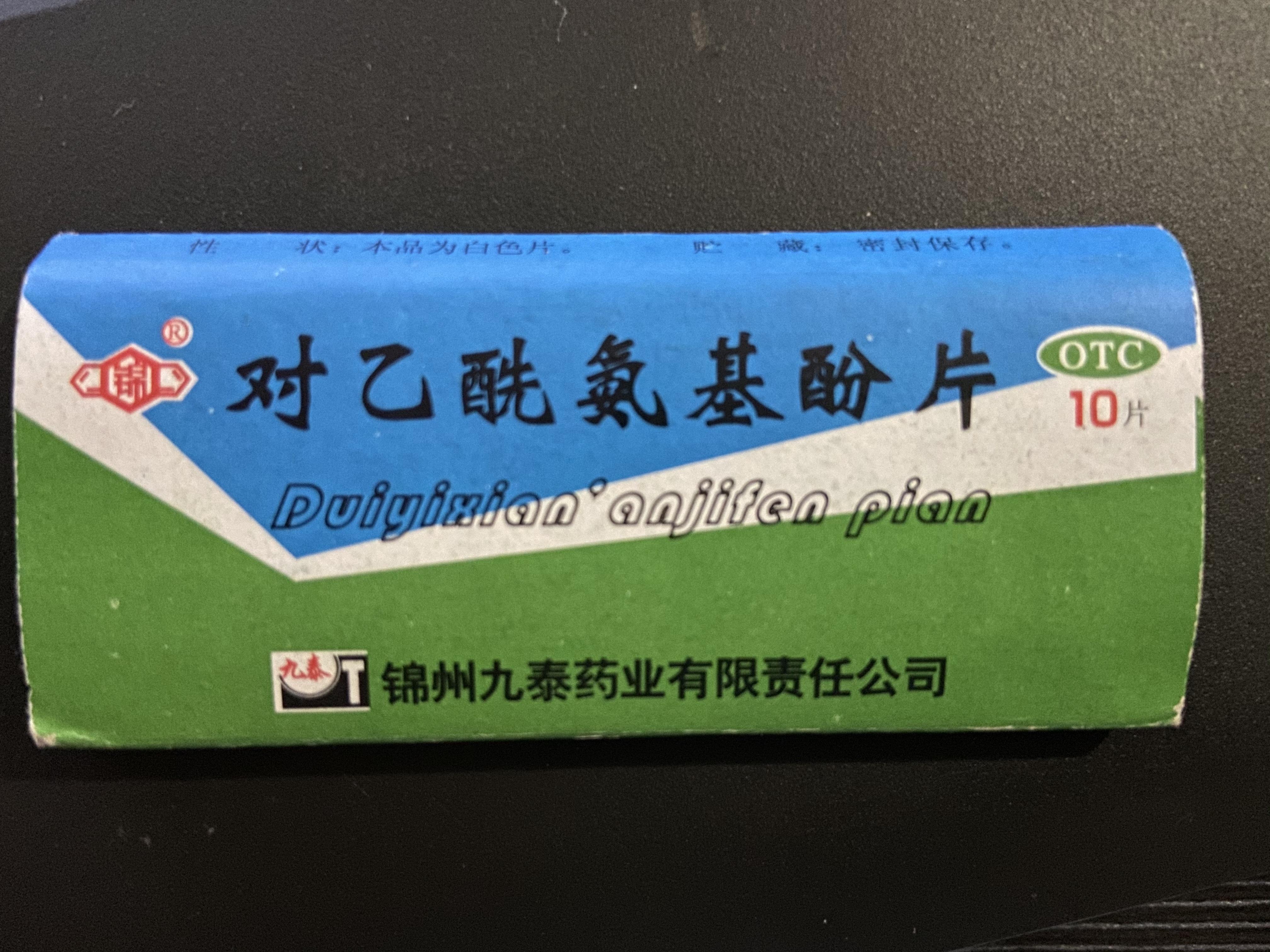

扑热息痛(对乙酰氨基酚)是最常用的非处方止痛药之一,广泛应用于缓解轻至中度疼痛和退热。然而,这种看似安全的药物却潜藏着不容忽视的健康风险。美国食品及药物管理局的统计显示,过量服用扑热息痛已导致上千人死亡。那么,这种常见药物究竟有哪些潜在危害?我们又该如何安全使用?

扑热息痛最常见的副作用包括恶心、呕吐、出汗、皮肤苍白、腹痛等。更严重的是,长期或超量服用可能导致肝细胞、肾细胞坏死。市立医院呼吸内科唐主任指出:“我们不赞成一发烧就服药,一般只有在病人发烧到38.5℃以上才给病人开这种药。”

扑热息痛的肝毒性尤其值得关注。对乙酰氨基酚在生物转化过程中会产生一种名为N-乙酰对苯醌亚胺(NAPQI)的代谢物质,其毒性较大。正常情况下,NAPQI会与体内的还原性谷胱甘肽等保护因子结合,从而降低毒性。但如果服用剂量过大,或谷胱甘肽等保护因子减少,NAPQI就可能与其他重要大分子结合,导致肝损害。

导致NAPQI不能完全被结合的原因主要有两个:一是短时间内NAPQI产生量突然增大,二是谷胱甘肽等保护因子数量不足。超量服用扑热息痛是导致NAPQI产生量短时间内突然增大的主要原因。此外,饮酒、服用某些药物、禁食等因素都可能导致谷胱甘肽等保护因子数量不足,增加肝损害风险。

对于特殊人群而言,扑热息痛的潜在风险更加值得关注。一项针对2644名妊娠12-32周孕妇的研究发现,产前暴露于对乙酰氨基酚可能与后代的自闭症和注意缺陷多动障碍(ADHD)有关。此外,女性更容易出现对乙酰氨基酚所致急性肝损伤和急性肝功能衰竭。

那么,我们该如何安全使用扑热息痛呢?首先,严格控制剂量。成人每日最大推荐剂量不应超过4克。其次,避免与其他含有对乙酰氨基酚的药物同时使用,以防过量。再次,服药期间应避免饮酒,以免增加肝损害风险。最后,孕妇和哺乳期妇女应谨慎使用,最好在医生指导下服用。

扑热息痛作为一种有效的解热镇痛药,在合理使用的情况下确实能为患者带来便利。但正如所有药物一样,它也存在潜在风险。在使用扑热息痛时,我们既要认识到它的治疗作用,也要警惕其潜在危害。只有科学、合理地使用,才能真正发挥药物的效用,避免不必要的健康风险。