台风(热带气旋)是如何命名的?

发布时间:2024-09-01

台风,这个每年都会给沿海地区带来巨大影响的天气系统,曾经是无名的。从无名到有编号,再到如今的个性化命名,台风命名的历史演变反映了人类对这一自然现象认知的深化,也体现了国际合作在气象领域的重要性。

台风命名从无到有经历漫长过程

在古代,人们并没有给台风起名字的习惯。最早的台风记录可以追溯到1500年前的南朝,当时被称为“飓风”。直到明末清初,才开始使用“颱风”这一名称。1956年,颱风简化为台风,而飓风则用来指代12级以上的风力或发生在大西洋的强热带气旋。

真正意义上的台风命名始于20世纪初。19世纪末,一位澳大利亚预报员开始用他讨厌的政客名字来命名台风,这可能是最早的台风命名实践。二战期间,美国开始使用女性名字来命名飓风,这一做法后来扩展到台风。1947年,美国正式确定了以英文字母开头的少女名来命名大西洋飓风,这是世界上最早的系统台风命名方法。

国际合作推动台风命名标准化

随着全球化的深入,各国各自为政的台风命名方式给国际交流带来了困扰。1997年,在香港召开的联合国亚太经社和世界气象组织台风委员会第30届会议上,决定采用具有亚洲风格的名字来命名西北太平洋和南海的热带气旋。这一决定标志着台风命名走向国际化和标准化。

现行的命名规则主要包括:名字长度不超过9个字母,易于发音,没有负面含义,不是商业机构名称等。这些规则确保了台风名字的简洁性和国际接受度。

140个台风名字循环使用

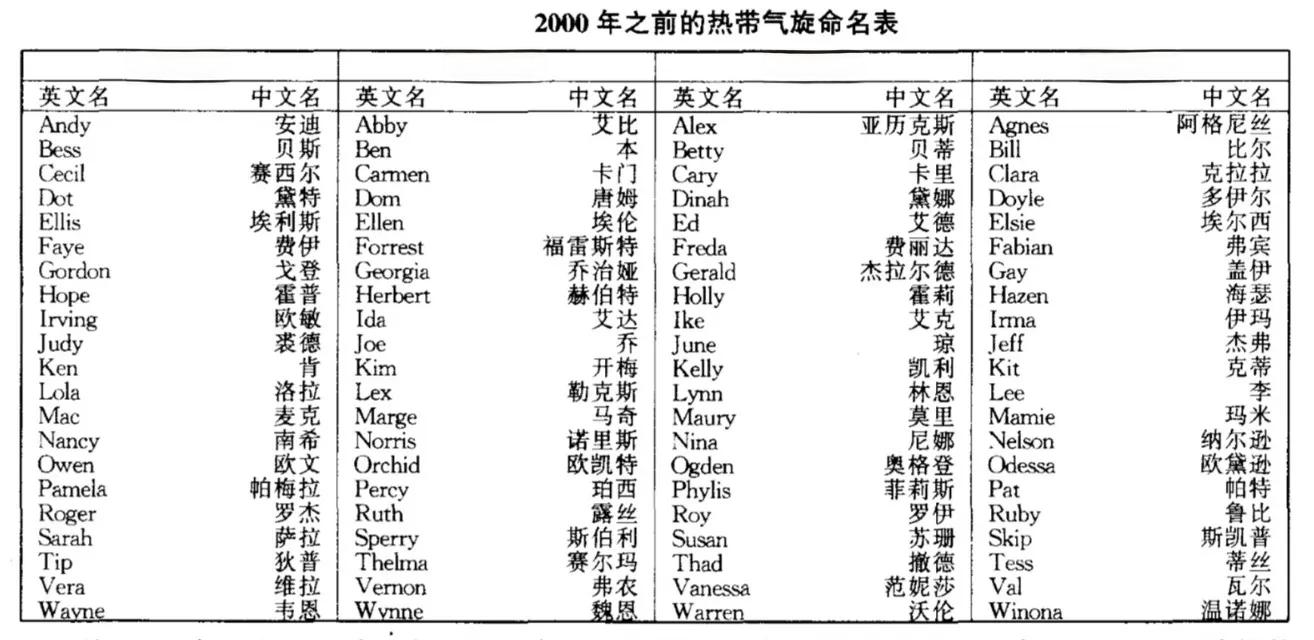

根据新的命名方案,由14个成员国或地区各提供10个名字,组成一个包含140个名字的命名表。这个表被分为5列,可以循环使用。例如,中国大陆提供的10个名字包括龙王、悟空、玉兔等,体现了中国传统文化特色。

日本气象厅负责根据这个命名表对达到热带风暴强度的热带气旋进行编号和命名。每个台风都会获得一个四位数字的编号,前两位代表年份,后两位是当年的顺序号。例如,2007年第4号热带风暴的编号就是0704。

特殊情况下台风名字会被替换

值得注意的是,如果某个台风造成了特别严重的灾害,其名字可能会被永久保留,不再用于其他台风。例如,2005年造成重大损失的“龙王”就被从命名表中删除,由“海葵”替代。这种机制既是对历史的纪念,也是对未来的警示。

从无名到有编号,再到如今的个性化命名,台风命名的历史演变不仅反映了人类对这一自然现象认知的深化,也体现了国际合作在气象领域的重要性。标准化的命名系统不仅方便了国际交流,也为公众理解和记忆台风信息提供了便利。在未来,随着气候变化和极端天气事件的增多,这套命名系统将继续发挥其重要作用,帮助我们更好地应对台风带来的挑战。