历史上最完美的太子,没能当上皇帝,却是无数人的偶像!

发布时间:2024-09-19

历史上有很多优秀的“皇二代”,但真正被认为是最完美的只有一个人。

那就是南朝的昭明太子——萧统。

他的卓越,并非自称,而是被世人公认的。

他的卓越,并非自称,而是被世人公认的。

从相貌、品质、性格到能力,萧统都是其他太子难以比肩的存在。

可以说,他的出现,彻底打破了人们对太子的传统认知,将这一地位提升到了一个新的高度。

按理说,作为皇家子弟,从小娇生惯养,在成长过程中叛逆和迷失是不罕见的。

但萧统不是这样,

他从出生到去世,一直如同一颗璀璨的明珠,持续散发着光芒

……

他有多么优秀呢?

比如现在让无数初高中生头痛的《论语》,**萧统3岁时已能熟读,到5岁时便能背诵《孝经》和《五经》了。

**

他对知识的渴望,达到了令人惊叹的地步,在他所居住的东宫里,有足足三万卷书。在他之前,还没有任何人能将寝宫塞满三万卷书。 从少年时期,他便开始为自己的未来铺垫,接触政务。

12岁那年,他去旁听审判,觉得量刑过重,于是索要案卷,仔细研究后亲自处理,减轻了判决。

他的这一举动,受到了朝廷上下的一致称赞,认为他有仁君之才。

萧统同时也非常富有同情心,

每年冬天,他都会从自己的寝宫里捐赠出3000套棉衣和被褥,发给贫穷之人。

萧统同时也非常富有同情心,

每年冬天,他都会从自己的寝宫里捐赠出3000套棉衣和被褥,发给贫穷之人。

如果有人死了买不起棺材,萧统就施舍棺木。

他还喜欢下基层,经常去给流浪街头的人送些米粮,无论大小老百姓的事,他都会尽力去办。

而且他做这些事情时,都会主动要求隐藏身份,不让别人知道是他做的。

后来许多人用孟子的一句话形容他:“鸡鸣而起,孳孳为善者,舜之徒也。” 人们普遍认为,假如萧统登基,绝对会成为历史上一位极其优秀的君主。

谁能想到,一个意外的小小失误,竟断送了他的一生。

作为历史上最完美的太子,萧统最令人惋惜的,就是他生命的短暂。

南京最著名的景点明孝陵中,有一处小小的楼台叫“台想昭明”,建在湖畔。

从3号门进入,沿着大路向东南方向走,不远处便可看到一个叫长生鹿苑的动物园,入口的右侧就是“台想昭明”。

路的右边有一个雕像,就是昭明太子萧统。

路的右边有一个雕像,就是昭明太子萧统。

整个楼台连接着湖水,两边垂柳依依,风景怡人,非常适合拍照取景。

这座小小的隐秘打卡点,铭刻着这位完美太子的悲惨故事。

他的去世是极为仓促的。

这座小小的隐秘打卡点,铭刻着这位完美太子的悲惨故事。

他的去世是极为仓促的。

中大通三年(531年)三月,春暖花开,萧统去玄武湖游玩时不慎掉入湖中,大腿严重受伤,病情恶化,不到一个月便去世了。

去世时,萧统仅31岁。

他后来被葬在了燕雀湖旁。

他后来被葬在了燕雀湖旁。

当时的百姓得知后,纷纷崩溃大哭,这种悲壮的情景持续了很长时间,形成了“号泣满路”的景象。

后世纷纷建台纪念,而明孝陵景区内的这座“台想昭明”,就是清代所建。

这也是“金陵四十八景”之一。

其实,

萧统的去世,是带着怨恨的。

他恨自己的父亲萧衍,恨那个乱出主意的道士,恨自己的单纯和鲁莽……

据史料记载,萧统咽气前,下属准备去告诉梁武帝萧衍,萧统却下令不准前往,谁也不准去。

他不想见自己的父亲。

这也是“金陵四十八景”之一。

其实,

萧统的去世,是带着怨恨的。

他恨自己的父亲萧衍,恨那个乱出主意的道士,恨自己的单纯和鲁莽……

据史料记载,萧统咽气前,下属准备去告诉梁武帝萧衍,萧统却下令不准前往,谁也不准去。

他不想见自己的父亲。

因此,等到萧衍得知噩耗赶来时,萧统只留给他一具冷冰冰的尸体,萧衍内心无比痛苦。

父子间出现如此大的裂隙,一切的起因是几年前的一场“风水事故”。

当时萧统的母亲去世,有道士告知墓地风水不佳,需要在墓旁埋一些腊鹅来化解,萧统没多想就照做了。

父子间出现如此大的裂隙,一切的起因是几年前的一场“风水事故”。

当时萧统的母亲去世,有道士告知墓地风水不佳,需要在墓旁埋一些腊鹅来化解,萧统没多想就照做了。

自古以来,道士和和尚是对立的,而萧衍又是历史上最信佛的皇帝,曾四次皈依。

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”杜牧诗中的佛教盛景,便是萧衍所缔造的。

他在南京的很多寺庙都与他有关。

萧衍也颁布了《戒酒肉文》,使得从那时起所有和尚都开始食素。

萧衍也颁布了《戒酒肉文》,使得从那时起所有和尚都开始食素。

父亲信佛,儿子却听道士的话,这不是当面的打脸吗?

因此,这件事被告发后,梁武帝萧衍大怒,直接砍了那个道士的头,还想废黜萧统的太子位。

最后在大臣们的劝解下,萧衍才勉强作罢。

虽然没有废除萧统,但这件事让父子俩之间产生了芥蒂。

这,也是萧统心中的一道坎。

最后在大臣们的劝解下,萧衍才勉强作罢。

虽然没有废除萧统,但这件事让父子俩之间产生了芥蒂。

这,也是萧统心中的一道坎。

其实萧统的怨恨,是有原因的。

他并非故意与父亲作对,只是单纯想让母亲的陵墓安定。

实际上,萧统和萧衍一样痴迷于佛法。

但相比之下,萧统对佛法的理解更为理智和深刻。

萧统的佛法造诣,比他父亲高了不止一个层次,为佛教作出了巨大贡献。

佛教中影响最广的《金刚经》,以前内容繁复难懂,很多和尚都难以理解。

佛教中影响最广的《金刚经》,以前内容繁复难懂,很多和尚都难以理解。

为了方便世人理解,萧统发明了“三十二分则”,相当于为经文加上了标点符号,使《金刚经》变得通俗易懂,极大地促进了佛教的发展。

可萧衍只看到了那次小小的过错,却忽略了儿子在佛法上的深厚造诣。

然而相比佛教萧统在文学上所做的努力,更是惊天动地,也是他留给世人的伟大遗产——

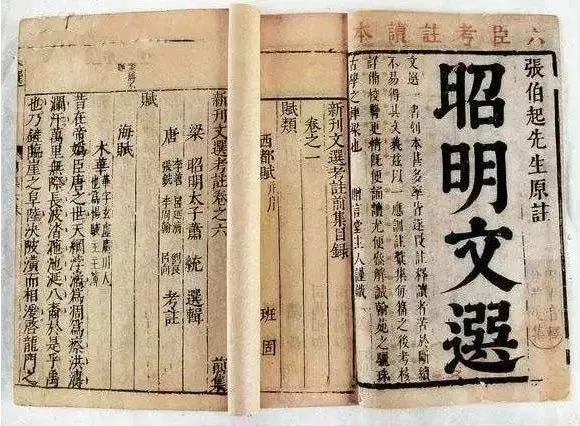

《昭明文选》

这是中国第一部文学总集,收录了从先秦到南朝梁的七百多首诗文。

堪称中国文学史上的奠基之作。

毫不夸张地说,曹植、谢灵运、陶渊明、陆机、王璨......许多诗人的诗文能为我们所知,都应感谢萧统。

这是中国第一部文学总集,收录了从先秦到南朝梁的七百多首诗文。

堪称中国文学史上的奠基之作。

毫不夸张地说,曹植、谢灵运、陶渊明、陆机、王璨......许多诗人的诗文能为我们所知,都应感谢萧统。

如果不是他第一次整理收集这些诗文,很多作品可能就此消失在历史长河中。

没有萧统,中国文学史将会遗憾无尽。

站在“台想昭明”的楼台上,望着湖面波光粼粼,回望这位英年早逝的太子,你会发现,他身上几乎没有缺点。

不仅颜值与才华兼备,他对感情也非常专一。用现在的话说,妥妥的纯情大男孩。

梁朝虽然疆域有限,却地处江南胜地。

不仅颜值与才华兼备,他对感情也非常专一。用现在的话说,妥妥的纯情大男孩。

梁朝虽然疆域有限,却地处江南胜地。

昭明太子泛舟时,臣子曾建议让女子演奏助兴,他引用左思的《招隐诗》中的句子**

“非必丝与竹,山水有清音”

** 予以拒绝,这句诗也成了他的座右铭。

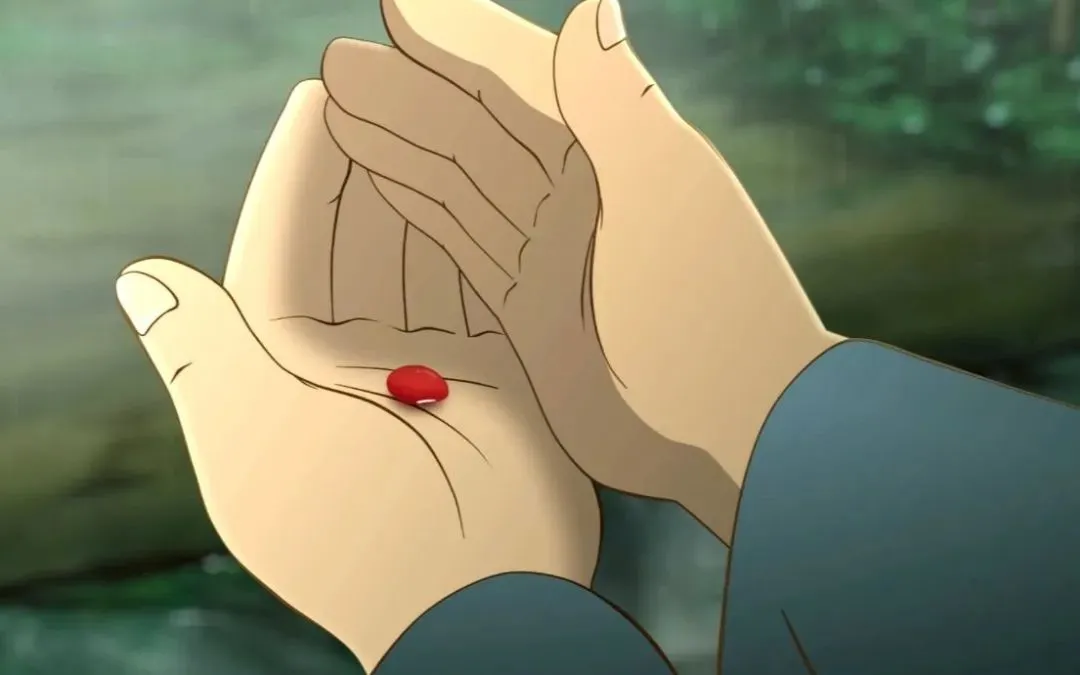

之前,网上的一首诗火遍全网:“红豆生南国,春来发几枝。

愿君多采撷,此物最相思。”被网友寄托于爱情。

而王维诗中的红豆,正是写昭明太子萧统的爱情故事。

诗中的南国,即现在的江苏,无锡江阴市顾山镇有一个红豆村,里面种满了红豆树,其中一棵最珍贵的千年红豆树。

而王维诗中的红豆,正是写昭明太子萧统的爱情故事。

诗中的南国,即现在的江苏,无锡江阴市顾山镇有一个红豆村,里面种满了红豆树,其中一棵最珍贵的千年红豆树。

这棵红豆树,就是昭明太子萧统亲手所种。

相传,萧统为了编辑《昭明文选》来到顾山,遇见了一位采茶姑娘,两人一见钟情。

相传,萧统为了编辑《昭明文选》来到顾山,遇见了一位采茶姑娘,两人一见钟情。

然而美好时光总是短暂,太子终究要回京,萧统临走前承诺一定会回来娶她。

姑娘每天站在山头等待,最终因思念成疾。

等到萧统再来顾山时,姑娘已香消玉殒。

悲痛的萧统为她种下一棵红豆树,自此红豆便有了“相思”的象征。

萧统的爱情故事在民间广为流传,唐代诗人王维据此写下了著名的《相思》。

萧统的爱情故事在民间广为流传,唐代诗人王维据此写下了著名的《相思》。

从命运的角度看,他是不幸的。

萧统担任了三十年太子,最终未能登基,还英年早逝。

但从影响力来看,他又是幸运的。

他虽然未当上皇帝,但民间早已将他视为皇帝,称其为“昭明圣帝”。