1976年,邓小平被撤职,王震大怒:我要去天安门演讲,叫他们抓我吧

发布时间:2024-09-19

在老一辈革命家中,王震坚定真理、不畏强权是众所周知的。

他性格刚强、敢于直言,不仅在错误路线面前屹立不倒,还保护了众多干部。

上世纪70年代,王震为邓小平的成功复出作了大量工作,后又大力支持邓小平的改革开放政策,谱写了一段感人的佳话。

王震

1966年之前,邓小平与王震交集不多。

但在1966年邓小平被“打倒”后,王震思考到,国家在“运动”破坏的严峻形势下,必须有一位具备杰出才能的老一辈革命家出来,协助身患重病的周恩来,否则党和国家的前途将难以想象。

很多老干部认为,只有邓小平可以担此重任。

王震坚定地认为这一点,决定冒着风险,为邓小平的复出尽力奔走呼吁。

1972年,邓小平的小女儿邓榕到江西探望父母后,在返回陕北插队途中来到北京。

王震听说后,特意把邓榕叫到家中,握着她的手问:“你爸爸好吗?”

邓榕

邓榕感动地向王震介绍了父母在江西的情况,王震听完后说:“告诉你爸爸,他的问题一定要解决!我要去找周总理,还要给毛主席和党中央写信。

你爸爸应该出来工作!你不要去陕北,赶紧回江西,把我的话告诉你爸爸!”

邓榕回忆说:自“文革”以来,我经历了那个非常时期的各种冷酷,但在胡子叔叔这里,竟然感受到如此关怀和厚待,令我无比感动。

胡子叔叔敢在那种时刻挺身为我父亲说话,让人敬佩不已,永生难忘。

在王震等老同志的努力下,1973年初,邓小平被召回北京。

不久,毛泽东重新起用邓小平,并让他实际负责党政军一线指挥权。

可是1976年4月,邓小平再次被撤销所有职务。

王震得知后非常愤怒,说:“我要去天安门演讲,叫他们来抓我吧!”

王震的夫人王季青连忙安慰他说:“你要冷静下来,这样你才能想出更多的方法和要做的事情。”

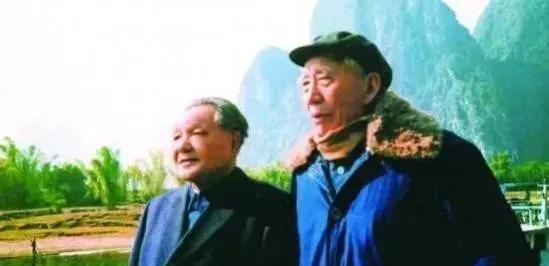

王震和王季青

“四人帮”被粉碎以后,王震再次为恢复邓小平的工作而奔走呼吁。

1977年3月,在一次中央工作会议上,王震大胆发言:“邓小平同志政治思想强,人才难得,这是毛主席说的,周总理传达的。

他会打仗、反修坚决……现在全党、全军、全国人民都热切希望他能早点出来参加党中央的领导工作。”

王震这番话传开后,在国内产生了强烈反响。

1977年3月,邓小平终于再次复出。

邓小平和王震

1978年11月,时任国务院副总理的王震率团访问英国。

访英之前,他认为英国劳动人民生活困苦,但事实颠覆了他的这一印象。

王震首先听说,英国70%的普通老百姓拥有私人住宅和家用轿车,还能每年出国旅游。

这令他大为惊讶,明确提出要访问一位失业工人家庭。

在中国驻英大使柯华陪同下,王震来到一个失业工人家。

令他感到震惊的是,对方住在一栋100多平方米的二层楼房里,有餐厅、客厅、沙发、电视机,还拥有银器的小饰柜。

房后还有约50平方米的小花园。

因为失业,这位工人不需纳税,享受免费医疗,子女还可免费上学。

王震暗自感叹:处于“水深火热”之中的英国工人生活水平竟比自己这个中国副总理还高。

王震

柯华大使告诉王震:“一个清洁工人每周收入约是100英镑;开电梯的工人每周约有150英镑收入。”

当时英镑兑人民币的汇率是1:5.91,换算下来,一个清洁工的周工资约591元人民币,月工资约2300多元;电梯工周工资约886元人民币,月工资近4000元。

王震是五级高干,月工资不到400元,周工资不到100元。

这样算来,英国一位清洁工的周工资是王震的6倍,电梯工则是他的8倍。

如果两国工人相比,差距更为显著。

有人测算,当时1978年中英两国普通民众人均国民收入的比例是1:42.3。

也就是说,当时普通英国民众收入是中国普通民众收入的42倍。

访问结束后,有人问王震对英国的感想,他说:“我看英国搞得不错,物质极大丰富,三大差别基本消失,社会公正,福利也受到重视。

假如再加上共产党执政,英国就是我们理想中的共产主义社会。”

在那个年代,王震敢这样谈真实感受,实属难得。

而回国后,王震成了邓小平改革开放政策的坚定支持者。

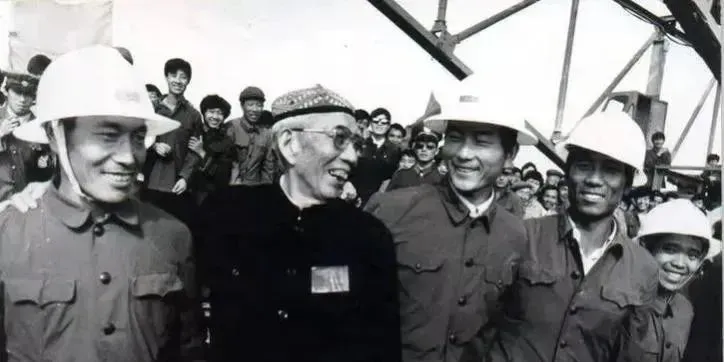

王震(左二)

80年代初,尽管深圳等经济特区取得巨大进展,但党内对经济特区建设的看法不一。

部分老干部考察特区后,回来哭泣,有人称特区是国际资产阶级的“飞地”;有人说是走私的主要通道;还有人说是旧中国上海的“租界”等。

这些不同意见使得特区工作人员顾虑重重,许多工作推进缓慢。

王震得知后,1982年2月再次来到深圳,直接支持深圳的改革开放事业。

这次王震考察特区后,明确表态:“搞特区搞改革开放,是社会主义,不能否定!”他还鼓励深圳领导人:“特区是改革开放的试验场,你们可以大胆试验,别瞻前顾后,那样什么也干不成。”

王震在深圳某小学视察

这几句话大大增强了深圳领导的信心。

邓小平的改革开放之所以能取得如此成就,自然离不开王震的大力支持,他务实求真的实干精神永远值得我们学习!