在清代,封赐一等公的爵位到底有多难?

发布时间:2024-09-16

在电视剧《雍正王朝》中,有这样一个场景:康熙晚年时期,隆科多被选为新皇帝的重要支持者,随后由张廷玉宣读了任命书:现封隆科多为上书房大臣、领侍卫内大臣、太子太保,并赐爵一等公。

这引出了一个问题,隆科多前面的几个职务都比较易于理解,像上书房大臣、领侍卫内大臣这些手握实权的职务,或者是带有荣誉性质的职务,例如太子太保。

而一等公这个头衔却深有学问,因为

在清代,爵位可以世袭罔替或降级世袭。

今天我们就来谈谈清朝的爵位系统。

今天我们就来谈谈清朝的爵位系统。

大清的爵位制度相对复杂,但大致可以分为三类,分别是宗室爵位、异姓功臣爵位以及蒙古爵位。

由于特殊的历史背景,清朝奉行满蒙一家。

因此,宗室爵位和蒙古爵位大致相同,宗室的含义也比较容易理解,即清朝的爱新觉罗氏族人。

宗室爵位包括亲王、郡王、贝勒、贝子、公及将军

,这些称谓经常在影视剧中出现,比如雍亲王、十三贝子胤祥等,不再一一列举。

蒙古爵位通常按照宗室爵位的标准,并保留原有的蒙古尊号

,有时在亲王之上还设有汗号,世袭罔替。

然而,今天我们重点要讨论的是清朝的异姓功臣爵位。

然而,今天我们重点要讨论的是清朝的异姓功臣爵位。

也就是我们常听到的公、侯、伯、子、男等称号。

所谓异姓功臣爵位,是指受封者非爱新觉罗氏族,比如外戚或有战功的异姓功臣。

毫无疑问,在异姓功臣爵位中,

一等公是最高等级的。

那么,异姓功臣要封一等公到底有多难呢?答案是非常难。

我简单举几个例子,

曾国藩在晚清有再造之功,是大清的恩人,但他的爵位只有一等勇毅侯

;

李鸿章作为洋务运动的代表人物,赫赫有名的北洋大臣,也只封为一等肃毅伯

;

左宗棠为收复伊犁立下赫赫战功,也仅仅是被封为一等恪靖伯

;而张廷玉,这位能够配享太庙的无上荣誉者,仅仅是个伯爵。

从这些例子可以看出,在清朝封爵一等公是多么困难。

其实,我们常说的公、侯、伯、子、男只是异姓功臣爵位的一部分。

其实,我们常说的公、侯、伯、子、男只是异姓功臣爵位的一部分。

除此之外,还有轻车都尉一至三等,骑都尉一至二等,云骑尉以及恩骑尉。

此外,

公、侯、伯、子、男可以分为三个等级

,比如公爵就分为一等公、二等公及三等公。

这其中,公、侯、伯三个爵位无论几等,都是超一品的;而子爵和男爵则分别为正一品和正二品。

而之后的轻车都尉等则分为正三品、正五品和正七品了。

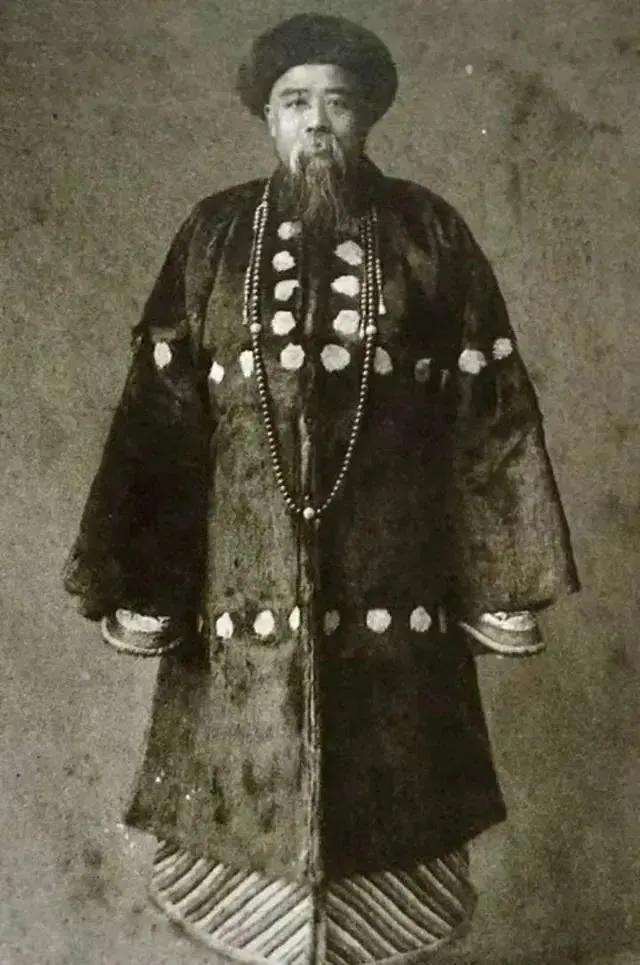

我们常识中比较有名的一等公,除了前面提到的隆科多,还有像鳌拜、索尼、索额图、和珅、富察傅恒及其儿子福康安(《还珠格格》中尔康的原型)等。

这些人无一不是皇帝的亲戚或亲信。

比如鳌拜是辅政大臣,索尼和索额图是太国丈和国丈,和珅与乾隆也有姻亲关系,富察傅恒则是乾隆的小舅子,而隆科多是雍正的舅舅。

由此可以看出,一等公的封赐极其困难。

由此可以看出,一等公的封赐极其困难。

清朝的最高统治者对爵位的封赐相当吝啬,主要原因之一是爵位可以世袭, 它是家族身份和地位的象征。

作为清朝的统治者,肯定优先考虑封给自己的亲戚和亲信。

至于外姓人,即便功劳再大,他们也始终是外人,能封个侯爵已经是相当不容易的了。

因此,曾国藩已经是异姓功臣中在世封爵最高者之一,李鸿章在去世后也被追封为一等侯。

不过也有一个例外,

那就是年羹尧因西北战功被雍正封为一等公。

尽管历史滚滚向前,曾经再严密的爵位制度现如今都已化作烟云,仅存一些供后人研究的史料以及茶余饭后的谈资,让人不禁感叹和惋惜!