甲胎蛋白,最常用的肿瘤标志物!让医生带你认识这个肝指标

发布时间:2024-09-19

甲胎蛋白(AFP)是一种糖蛋白 ,属于白蛋白家族,主要由胎儿肝细胞及卵黄囊合成。在胎儿血液循环中,甲胎蛋白具有较高浓度,出生后逐渐下降,至生后2~3月基本被白蛋白替代,血液中较难检出。因此,在成人血清中甲胎蛋白含量极低,正常参考值通常小于25μg/L。

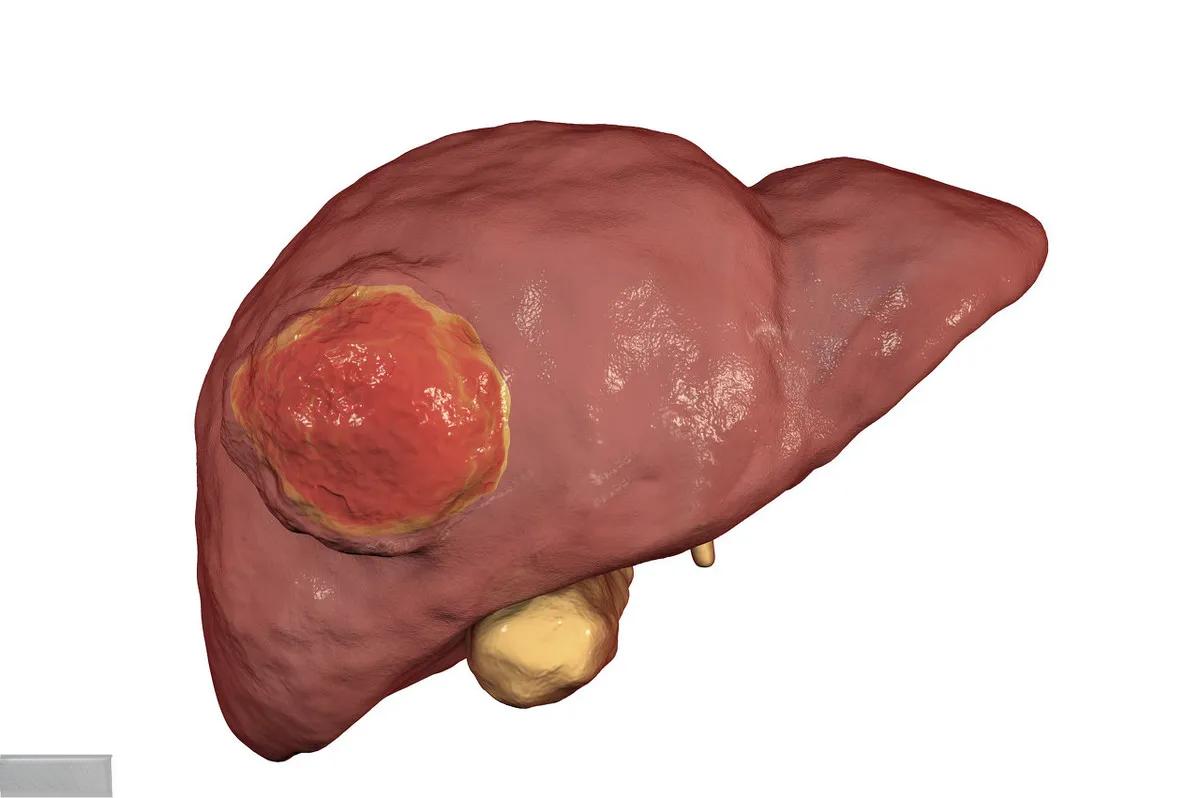

然而, 当肝细胞发生恶性病变时,甲胎蛋白的含量会明显升高。 这一特性使得甲胎蛋白成为诊断原发性肝癌(HCC)的重要指标。据统计,约60%~70%的原发性肝癌患者血清AFP含量增高。因此, 血清AFP检测被广泛应用于肝癌的筛查、诊断和疗效监测。

在临床实践中,如果血清AFP≥400μg/L超过1个月,或≥200μg/L持续2个月,在排除妊娠、活动性肝病和生殖系胚胎源性肿瘤后,应高度怀疑肝癌。然而,值得注意的是, 约30%的肝癌患者AFP检测可能呈阴性。 因此,不能仅依靠AFP来诊断肝癌,还需要结合影像学检查和其他肿瘤标志物进行综合判断。

除了肝癌,甲胎蛋白升高还可能由其他原因引起。例如,急慢性肝炎、肝硬化患者血清中AFP可出现不同程度的升高,多在20~200μg/L之间,一般在2个月内随病情好转而逐渐下降。妊娠妇女血清AFP也会升高,主要来源于胎儿,7~8个月达高峰(通常低于400μg/L),分娩后约3周即恢复正常。

在肝癌治疗过程中,甲胎蛋白的动态变化可以反映治疗效果。肝癌手术后,如果血清AFP浓度下降到正常水平,通常表示手术有效;若仅有部分下降,则可能意味着手术不彻底或已有转移病灶。因此,血清AFP测定有助于监测肝癌患者对治疗的反应。

此外,甲胎蛋白还可以用于肝癌手术切除后或肝癌患者肝脏移植后的随访和复发监测。手术后2年内,建议每3个月检测一次AFP;3~5年内每6个月检测一次。

尽管甲胎蛋白在肝癌诊断和治疗中具有重要价值,但它也存在一定的局限性。例如,甲胎蛋白升高并不一定意味着癌症,还需要进一步的检查来明确诊断。此外,约30%的肝癌患者AFP检测可能呈阴性,这提示我们不能过分依赖单一的肿瘤标志物。

总的来说, 甲胎蛋白作为一种肿瘤标志物,在肝癌的早期筛查、诊断、治疗效果评估和复发监测中发挥着重要作用。 然而,它并非完美的指标,需要与其他检查方法结合使用,以提高诊断的准确性和全面性。随着医学研究的不断深入,我们期待能发现更多有效的肿瘤标志物,为肝癌的早期诊断和治疗提供更有力的支持。