内蒙古文化遗产——博大精深的草原文化

发布时间:2024-09-02

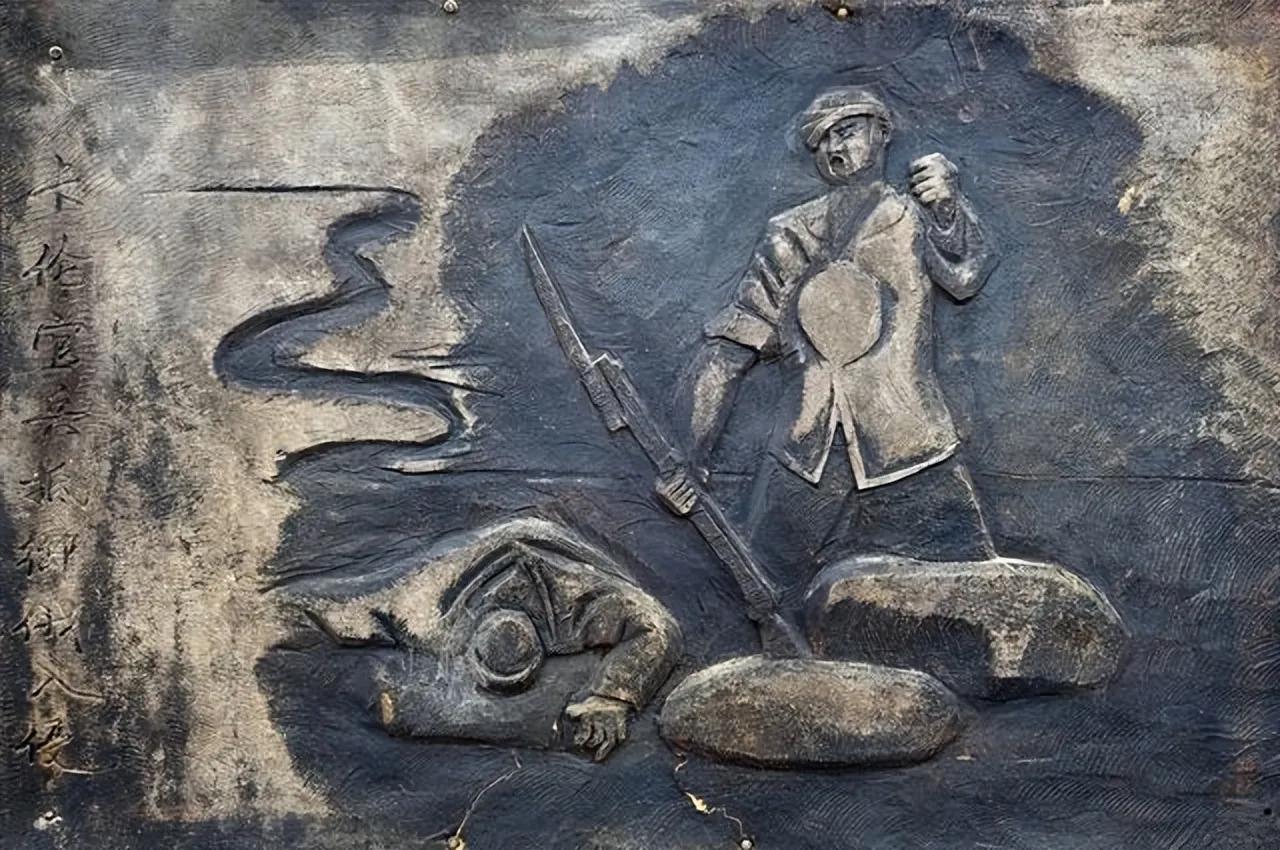

内蒙古草原,这片广袤的土地上,孕育了独特的草原文化。从悠扬的长调到奔放的舞蹈,从精美的蒙古包到神秘的岩画,草原文化以其独特的魅力吸引着世人的目光。

长调,被誉为“蒙古族音乐活化石”,是草原文化的精髓之一。这种音域宽广、旋律悠长的歌唱艺术,早在蒙古族形成之初就已存在。2005年,蒙古族长调民歌被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,成为内蒙古首个获此殊荣的文化遗产。长调不仅是一种歌唱艺术,更是草原人民对自然、对生活的深刻感悟。

与长调相得益彰的是呼麦,一种独特的喉音演唱技巧。一人同时唱出两个声部,高音清亮悠长,低音浑厚深沉,仿佛草原上的风声与马蹄声交织在一起。这种神奇的演唱技巧,展现了草原人民对自然的敬畏和对艺术的追求。

然而,草原文化并非固步自封。在保持传统特色的同时,内蒙古也在积极探索文化传承与创新之路。2009年,乌审旗掀起“马头琴热潮”,当地政府通过培训马头琴教员,在全旗培养出8000多名马头琴爱好者。传统文化走进课堂、融入社区,焕发出新的生机。

更值得一提的是,内蒙古设立了13个文化生态保护试验区,推动非物质文化遗产的整体性保护。实施濒危项目抢救性保护“双百工程”,对70多个项目的实践过程与207位传承人开展抢救性记录。这些举措不仅保护了文化遗产,也为草原文化的可持续发展奠定了基础。

草原文化的生命力,在于它的开放性和包容性。蒙古族短调民歌与汉族的爬山调结合,诞生了独具特色的漫瀚调;借鉴汉族评书形式,用蒙古语说唱历史故事,形成了乌力格尔。这些兼具多民族特色的文艺形式,不仅丰富了草原文化的内涵,也为各民族之间的交流搭建了桥梁。

随着“一带一路”倡议的推进,草原文化正走向更广阔的舞台。内蒙古先后派出300多个文化艺术团组,分赴40余个国家和地区开展文化交流活动。在德国的音乐厅里,《鸿雁》的旋律响起;在美国的舞台上,马头琴的声浪拨动观众的心弦。草原文化以其独特的魅力,赢得了世界的喝彩。

然而,文化的传承与发展并非易事。内蒙古面临着如何在现代化进程中保护传统文化、如何在文化交流中保持自身特色等挑战。为此,内蒙古制定了《“一带一路”文化发展行动计划》,加快推进“丝绸之路影视桥工程”等项目,推动草原文化“走出去”。

草原文化,是内蒙古的宝贵财富,也是中华文明的重要组成部分。它不仅记录了草原人民的生活智慧和艺术创造,更承载着中华民族多元一体的文化基因。在新时代,内蒙古正以更加开放的姿态,让草原文化在传承中创新,在创新中发展,为世界文化多样性贡献独特的草原魅力。