何谓“心斋”?何谓“坐忘”?

发布时间:2024-09-18

庄子提出的“心斋”和“坐忘”是道家哲学中的两个重要概念,它们不仅体现了庄子对理想人格的追求,也为后世提供了独特的修身养性之道。

“心斋”一词出自《庄子·人间世》。孔子对颜回解释道:“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”这段话揭示了“心斋”的修炼方法:首先需要“一志”,即心无旁骛;然后要从用耳听过渡到用心听,最终达到用气听的境界。在这个过程中,人的心境逐渐虚静纯一,最终达到“虚”的状态,这就是“心斋”。

相比之下,“坐忘”则是一种更高层次的精神境界。《庄子·大宗师》中记载,颜回向孔子描述自己达到的境界:“堕枝体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。”这意味着在“坐忘”状态下,人不仅忘记了外在的形体,甚至连自己的感知和认知能力都消失了,最终与道合一,达到一种超越自我的境界。

尽管“心斋”和“坐忘”在表述上有所不同,但它们都体现了庄子追求的“虚静”之道。正如郭沫若所言:“故尔沐浴之后,必然地伴以心斋,我是这样地感觉着。”这种“虚静”不仅是心灵的净化,更是一种超越功利、回归自然本真的生活态度。

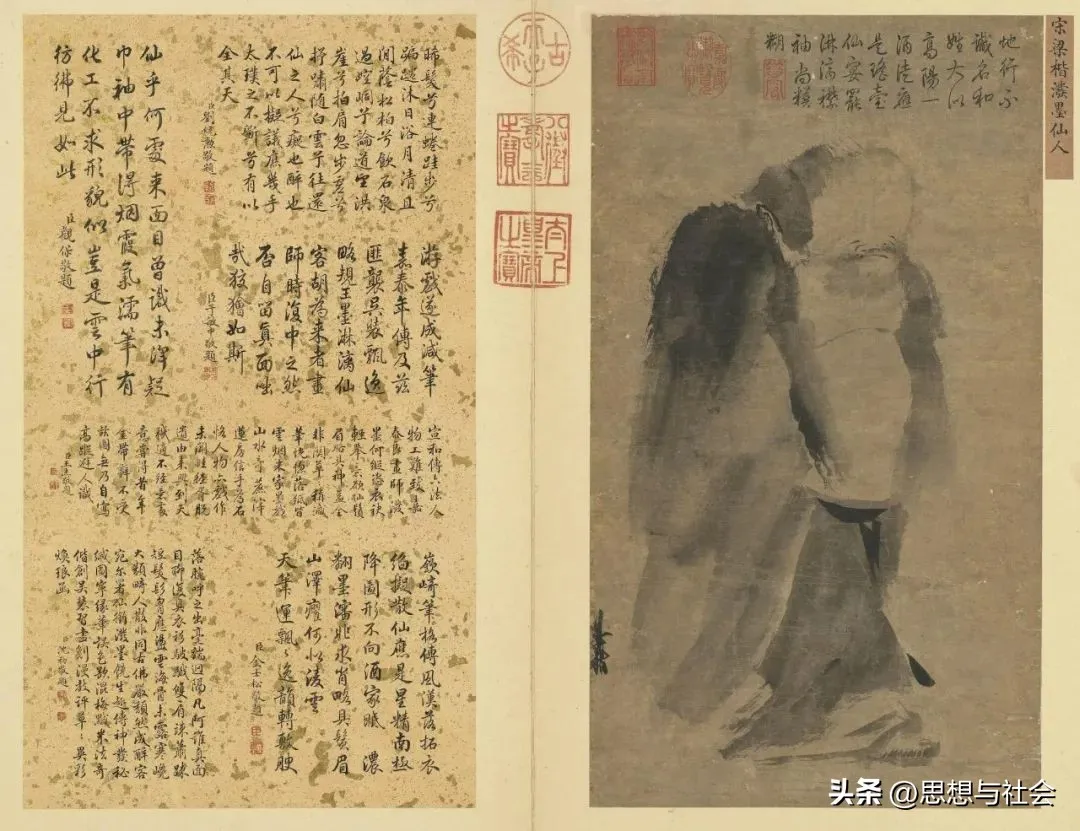

在庄子的哲学体系中,“心斋”和“坐忘”不仅是个人修身的方法,更是通向“道”的途径。通过这些修炼,人可以摆脱世俗的束缚,达到与自然之道合一的境界。正如庄子所描述的那些得道之人,他们“形如槁木”“心如死灰”,看似失去了自我,实则达到了更高层次的自由。

对于现代人而言,“心斋”和“坐忘”的思想依然具有启示意义。在快节奏、高压力的现代社会中,人们常常被各种欲望和杂念所困扰。通过学习“心斋”的方法,我们可以学会摒除杂念,保持内心的平静;而“坐忘”的境界则提醒我们,有时候放下执着,反而能获得更大的自由和快乐。

总的来说,“心斋”和“坐忘”不仅是庄子哲学的重要组成部分,更是中国传统文化中宝贵的智慧结晶。它们教导我们如何在纷繁复杂的现实中保持内心的宁静,如何超越自我,达到与自然和谐共处的境界。在当今社会,重新审视这些古老智慧,或许能为我们找到内心的安宁和生活的真谛提供新的思路。