1988年我军恢复军衔制,为何没有授元帅和大将?

发布时间:2024-09-16

1988年,中国人民解放军恢复军衔制,但并未恢复元帅和大将军衔。这一决策背后,折射出中国军队在改革开放新时期的战略考量和制度创新。

军衔制的恢复源于对军队现代化建设的迫切需求。1965年,中国取消了实行仅10年的军衔制,导致军队在等级制度、指挥体系和对外交流等方面出现诸多问题。正如一位军事专家所言:“取消军衔制后,由于军队等级制度不健全,上下级之间没有外在的区别标志,在军官的成长、军队的指挥以及同外军的交流等等方面都凸显出不少问题。”

1979年,邓小平在军委扩大会议上明确提出:“军队还是要搞军衔制!”这一决策体现了中国军队向正规化、现代化迈进的决心。然而,在恢复军衔制的过程中,决策层审慎考虑了历史经验和现实需要,最终决定不恢复元帅和大将军衔。

这一决策有多重考量。首先,从历史角度看,元帅和大将军衔主要授予在革命战争年代做出卓越贡献的高级将领。到1988年,这些老一辈革命家大多已退出军队领导岗位,恢复这两个军衔已无实际意义。其次,从现实需要来看,当时中国军队正处于改革转型期,需要建立一个更加精干、高效的指挥体系。保留过多高级军衔反而可能造成指挥层级冗余,不利于提高军队效能。

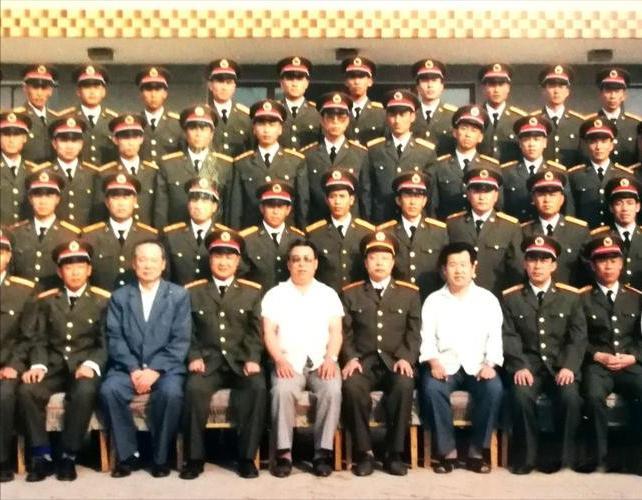

更重要的是,这一决策体现了中国军队在新时期的战略定位。1988年恢复的军衔制,军官军衔等级设置为三等十一级,包括将官(一级上将、上将、中将、少将)、校官(大校、上校、中校、少校)和尉官(上尉、中尉、少尉)。这种设置更加符合和平时期军队建设的需要,有利于建立科学合理的军官晋升体系,激发官兵积极性。

此外,不恢复元帅和大将军衔也体现了中国军队在新时期更加注重集体领导、淡化个人崇拜的倾向。正如邓小平所言:“军委主席不应该授予军衔。”这一表态彰显了中国军队在改革开放新时期更加注重制度建设、淡化个人色彩的鲜明特点。

1988年恢复的军衔制,对中国军队的现代化建设产生了深远影响。它不仅规范了军队的组织结构和指挥体系,也为军官的职业发展提供了明确路径。正如一位军事专家所言:“军衔制度的正确实施,将提高各级干部的责任心,发挥他们在战斗中和工作中的积极作用,加强军队的组织性、纪律性;并鼓励各级干部努力上进,从而促进部队的军事、政治水平的普遍提高,增强军队的战斗力。”

回顾这段历史,我们可以看到,1988年恢复军衔制、不设元帅和大将军衔的决策,是中国军队在改革开放新时期顺应时代潮流、推进现代化建设的重要举措。这一决策不仅体现了中国军队的战略眼光,也为后来的军队改革和发展奠定了坚实基础。