冯小刚曾建议恢复繁体字,易中天怒道:把这四个字写出来试试看

发布时间:2024-09-18

2015年,著名导演 冯小刚在两会上提议逐步恢复使用一些繁体字 ,引发热议。厦门大学中文系教授易中天则回应道:“谁想恢复繁体字,先让他们试试能不能把‘亂竈龜鬱’四个字写出来。”这场关于繁简体字的争论,折射出当代中国社会对传统文化传承与创新的思考。

繁简体字之争背后的文化认同

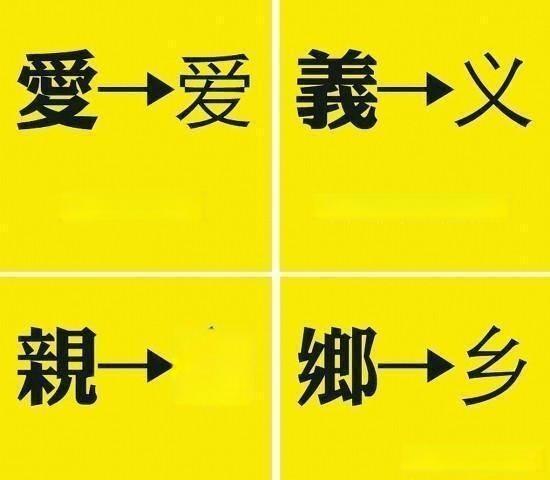

支持恢复繁体字的人士认为,繁体字承载了更多的文化内涵和历史渊源。他们指出,繁体字的结构更能体现汉字的象形特点,如“愛”字中间有一个“心”,更能表达喜欢、爱护的意思。此外,繁体字在书法艺术上也更有表现力,笔画多的字体在书写时更容易调整结构,使字形更加美观。

然而,反对恢复繁体字的观点则认为,简体字的推广大大提高了国民的识字率和文化水平。数据显示,简体字的使用对于提高人们的识文断字能力和文化水平确实起到了很大作用。简体字的简化符合语言从简从俗的发展规律,有利于汉语的普及和中国文化的传播。

繁简体字争议的社会影响

繁简体字的争议不仅仅是一个语言文字的问题,更深层次地涉及到文化认同和社会发展。支持繁体字的人士有时会将其与文化优越感联系起来,认为繁体字更能体现中华文化的深厚底蕴。而支持简体字的人士则认为,简体字的推广是顺应时代发展的必然结果,有利于提高教育水平和促进文化交流。

值得注意的是, 繁简体字的争议有时会被赋予政治色彩 。例如,台湾地区坚持使用繁体字,部分原因可能出于政治考量。这种现象使得原本单纯的学术讨论变得复杂化。

平衡繁简体字使用的新思路

面对繁简体字的争议,一些学者提出了“识繁写简”的主张。这一观点认为,人们应该能够认识繁体字,但在书写时仍然使用简体字。这种方法既保留了繁体字的文化价值,又不失简体字的实用性。

事实上,随着科技的发展,繁简体字的转换已经变得非常便捷。计算机软件可以轻松实现繁简体字的相互转换,这为人们在不同场合使用不同字体提供了便利。

繁简体字争议的本质与未来

繁简体字的争议本质上反映了人们对传统文化传承与创新的思考。支持繁体字的人士担心简化会丢失文化内涵,而支持简体字的人士则认为简化有利于文化的传播。这种矛盾反映了传统文化在现代社会中面临的挑战。

然而,我们不应将繁简体字对立起来。正如英语中存在不同的拼写形式一样,繁体字和简体字都是汉字在不同历史时期的产物,各有其存在的合理性。在现代社会中,我们更应该关注如何在保持文化传统的同时,适应时代发展的需求。

或许, 未来的方向应该是鼓励人们学习和认识繁体字 ,同时在日常生活中继续使用简体字。这样既能传承文化,又不影响交流的效率。毕竟,文字的最终目的是为了更好地表达和交流,而不是成为一种负担。

繁简体字的争议可能还会持续下去,但重要的是,我们应该以开放和包容的态度来看待这个问题。无论是繁体字还是简体字,都是中华文化的重要载体。在传承文化的同时,我们也应该与时俱进,寻找最适合当代社会的文字使用方式。