“三皇”到底是哪三位古皇?为什么三皇有那么多不同版本?

发布时间:2024-09-16

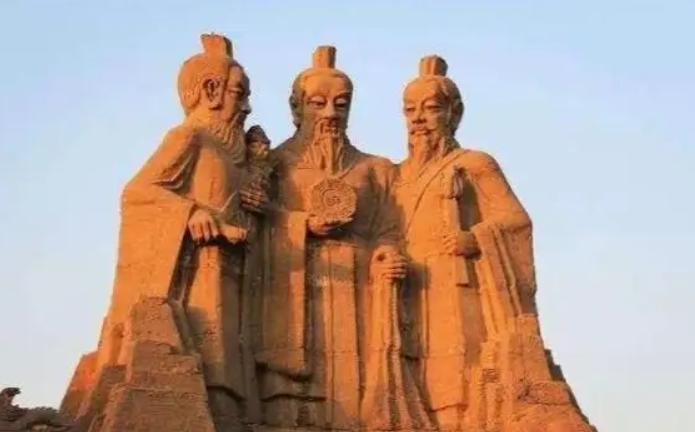

“三皇”是中国古代传说中的三位圣王 ,与“五帝”并称,共同构成了中国上古历史的重要组成部分。然而,关于“三皇”究竟是哪三位古皇,历史上却有着多种不同的说法。

三皇概念起源与演变

“三皇”一词最早见于《史记·秦始皇本纪》。秦博士在讨论皇帝称号时提到:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最贵。”这里的“泰皇”即指“人皇”。《河图括地象》中也有记载:“天地初立,有天皇氏,澹泊自然,与(北)极同道。”这些记载表明, “三皇”最初可能是指代天地人三才的象征性称号 ,而非具体的历史人物。

随着时间的推移,“三皇”的概念逐渐具体化,开始指代上古时期的三位杰出首领。 《春秋命历序》中提到:“天地初立后有天皇、地皇、人皇为三皇。” 这一说法将“三皇”与天地开辟联系起来,赋予了更深层次的宇宙观意义。

不同文献中的三皇人选

关于“三皇”的具体人选,历史上存在多种不同的说法。 《尚书大传》认为“三皇”是燧人、伏羲、神农。《春秋纬·运斗枢》则认为是伏羲、女娲、神农。《礼·号谥记》中提到的是伏羲、祝融、神农。《白虎通》和《资治通鉴外纪》则认为是伏羲、神农、共工。《古文尚书·序》中提到的是伏羲、神农、黄帝。《汉书·王莽传》中则有黄帝、少昊、颛顼的说法。

这些不同的说法反映了不同时期、不同学派对远古历史的不同解读和想象。值得注意的是,伏羲和神农在大多数版本中都被列为“三皇”之一,这可能与他们在中国古代传说中扮演的重要角色有关。

三皇概念反映的历史观变迁

“三皇”概念的演变,实际上反映了中国古代历史观和文化认同的变化。 最初抽象的“三皇”概念,体现了古人对天地人三才的哲学思考。随着历史的发展,“三皇”逐渐具体化为人名,反映了人们对远古历史的认知逐渐丰富和具体化。

不同版本的“三皇”人选,也反映了不同时期的文化认同。例如,将伏羲和神农列为“三皇”,可能是因为他们分别代表了农业和畜牧业的起源,体现了古人对农业文明的重视。而将黄帝列为“三皇”之一,则可能反映了后世对华夏民族共同祖先的认同。

三皇对中国文化深远影响

尽管“三皇”的具体人选存在争议,但“三皇”概念本身对中国文化产生了深远的影响。 它不仅构成了中国上古历史的重要组成部分,也为后世提供了丰富的文化资源和精神滋养。

“三皇”概念体现了中国古代对理想统治者的想象,即他们应该是智慧、仁慈、公正的化身。这种理想统治者的形象,对中国后世的政治文化产生了深远影响。同时,“三皇”作为远古圣王的象征,也成为了中国文化中重要的精神符号,影响了中国人的世界观和价值观。

总的来说,“三皇”概念的演变史,不仅是一部中国古代历史观念的变迁史,也是一部中国文化认同的形成史。它反映了古人对宇宙、社会和人生的思考,体现了中国文化的深厚底蕴和独特魅力。