名人的青年时代|鹿传霖

发布时间:2024-09-18

晚清时期内忧外患不断,面临百年未有的大变局,有识之士在思想、制度、实业等多方面进行了诸多探索,试图挽救中国日益衰弱的局势,客观上也为中国社会的近代化做出了一定贡献。

得益于青年时代的家风熏陶、学习经历和社会历练的鹿传霖就是其中一员。

❖

鹿传霖像

家风传承忠义

直隶定兴(今河北省保定市定兴县)的鹿氏家族是当地名门望族,从明中期到清末,鹿氏家族累计出了12名进士,家世显赫。

鹿氏家风传承悠久,不仅注重读书明志,更强调忠诚义烈、刚正果敢。

鹿氏第七世鹿久徵中了进士,此后家族文风昌盛。

鹿氏第八世鹿正在明末魏忠贤等阉党乱政时,与孙奇逢、张果中一起募金营救谏臣杨涟、左光斗,尽显儒士的责任担当和忠正节义,被称为“范阳三烈士”。

鹿正的儿子鹿善继,工诗文,有《无欲斋诗钞》等作。

崇祯帝特命在定兴县为他修建鹿忠节公祠,春秋祭祀,并将其英风义烈载入祀典。

鹿正和鹿善继等鹿氏族人体现出来的家国情怀,成为鹿氏后人做人的准则。

鹿传霖,字滋轩,号迂叟,是鹿氏第十六世,生于道光十六年(1836年)。

在家风及祖辈事迹的熏陶下,鹿传霖一生秉承家风,忠诚义烈,在晚清历史上留下了浓墨重彩的一笔。

❖

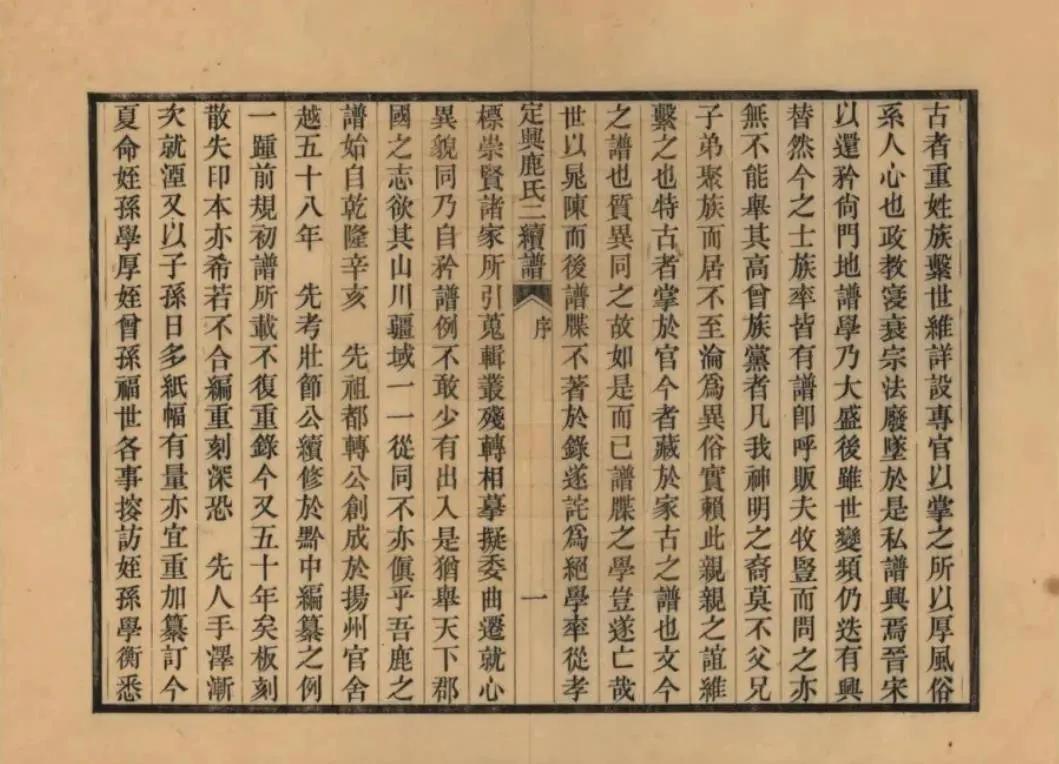

鹿传霖撰《定兴鹿氏二续谱序》

少年坚毅

青年时期的鹿传霖性情敦敏,聪明好学且守正笃实。

鹿传霖的父亲鹿丕宗在贵州任官20余年,鹿传霖少年时期在贵州长大,天资聪颖,5岁开始学文,8岁熟读六经,受家学熏陶谦逊谨言。

咸丰六年(1856年),少数民族起义兵临城下,鹿丕宗坚守孤城10月,最终城陷殉职。

鹿传霖急忙回城助战,遵照父亲遗命,收复城池,秘密将父母遗骸带回家乡。

鹿传霖仅20岁时,失去双亲,通过跋涉7000里,将父母的遗骸带回故乡。

这段经历塑造了他坚毅勇敢的品格,使他声名远扬。

❖

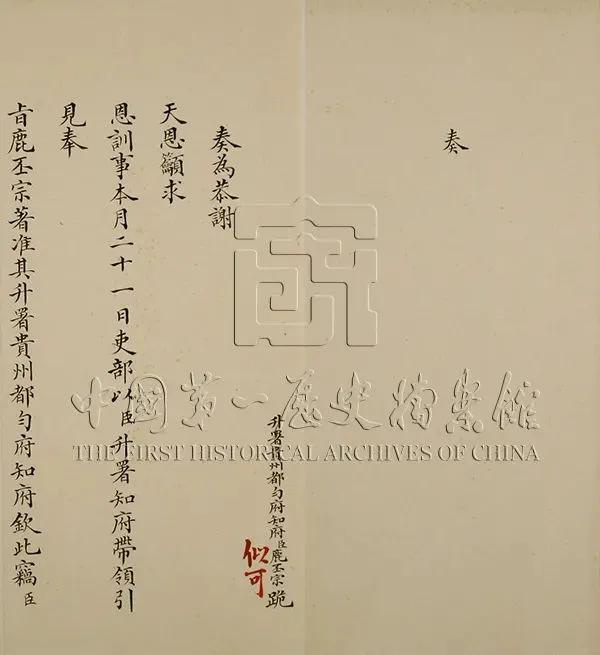

鹿丕宗为奉旨升署贵州都匀府知府谢恩事奏折

文武兼备

鹿传霖年少入仕,既有率军征战的勇毅,又有登科及第的才华,早早显露出非凡才干。

咸丰九年(1859年),鹿传霖乡试中举

,正值太平天国、捻军等起义风起云涌,他以举人身份进入清军胜保部,镇压捻军,凭借能力招降捻军,授同知。

同治元年(1862年),26岁的鹿传霖考中进士

,选为庶吉士。

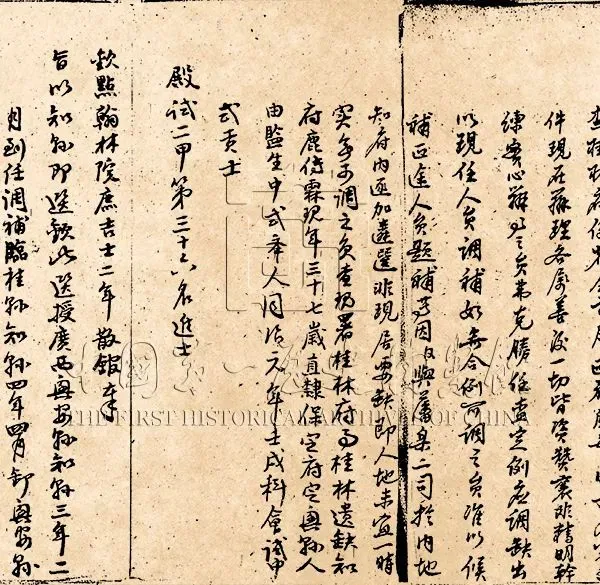

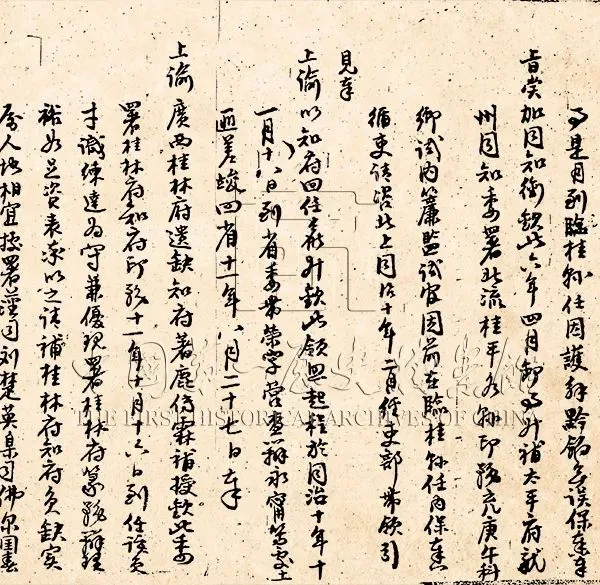

两年后,广西巡抚张凯嵩奏请调补临桂县知县。

此后鹿传霖剿灭匪患,整顿科考公平,以才识练达、胆识谋略著称。

❖

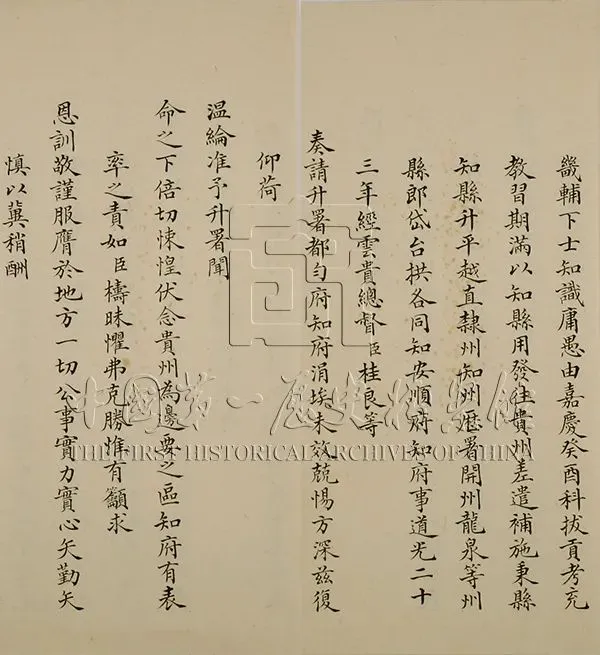

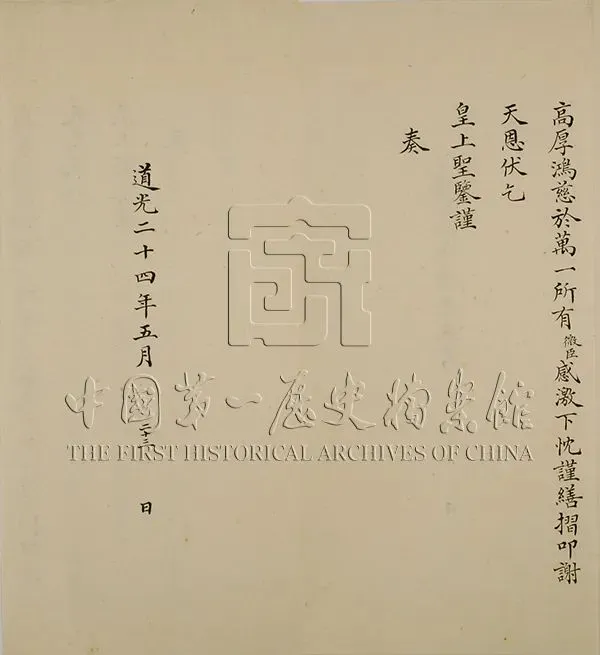

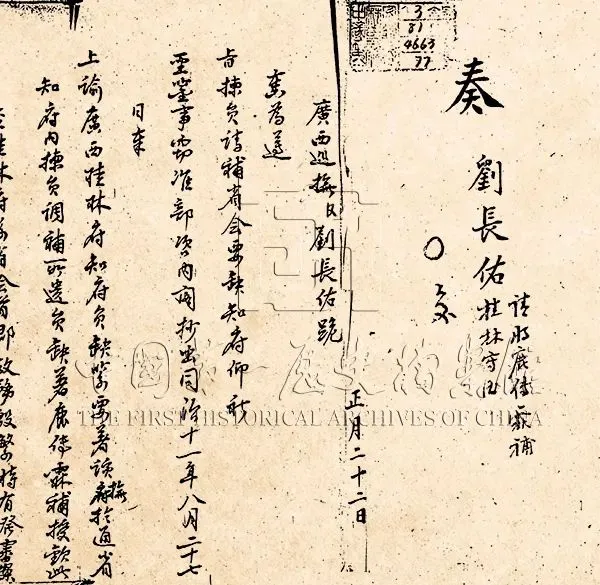

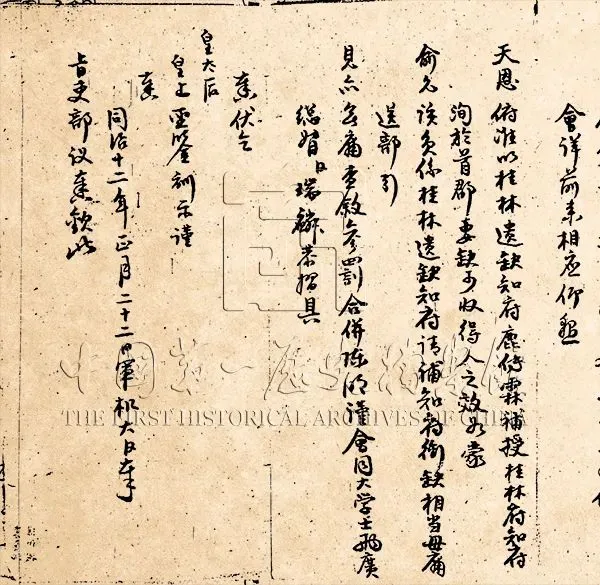

广西巡抚刘长佑为奏请鹿传霖补授桂林府知府事奏折

鹿传霖的仕途顺利,后任巡抚、总督、军机大臣等要职,位极人臣。

从青年时代起,鹿传霖为官刚正清廉,《清史稿》记载:“传霖起外吏,知民疾苦,所至廉约率下,尤恶贪吏。”

鹿传霖对于中国的衰落有着清醒的认识

,他指出:“中国比以前差多了,而且一年比一年变得更坏”,所以洋务运动兴起后,他积极响应,倡导“力行新政,不背旧章”,在担任四川总督期间创办四川中西学堂,并兴办实业、整顿吏治,以谋振兴。

宣统二年(1910年),鹿传霖逝世,时年75岁。

鹿传霖的一生在晚清政局激荡下,不悖初心,忧国忧民,这源于其优良家风家教和早年的成长经历,也激励着吾辈青年继承优秀传统文化,为实现中华民族复兴而努力。