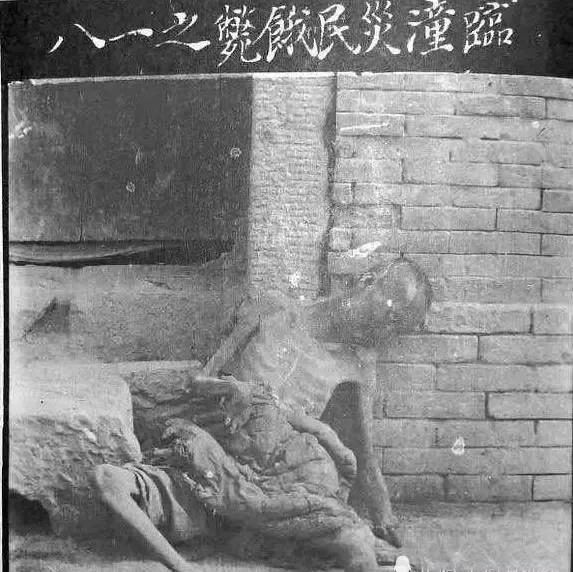

民国18年陕西到底发生了什么,饿死了数百万人

发布时间:2024-09-16

1929年,一场空前的大饥荒席卷了中国西北地区,尤其是陕西省。 这场被称为“民国十八年年馑”的灾难,导致数百万人丧生 ,成为中国近现代史上最严重的饥荒之一。

这场大饥荒的直接原因是严重的干旱。 从1928年开始,陕西关中地区连续数月未降雨,土地龟裂,河渠干涸。据《大公报》报道,1928年3月至8月,陕西关中地区基本未曾降雨,泾河与渭河的水甚至断流,马车都能在河床上行走。连续的干旱导致庄稼颗粒无收,1928年夏季颗粒无收,秋季也无法播种,灾情迅速蔓延。

然而,自然因素并非唯一的罪魁祸首。当时中国正处于军阀混战时期,政府无暇顾及灾情。时任国民政府最高领导蒋介石曾回应称:“我东南几省的粮食,只够我东南几省吃,没有多余的粮食来解决西北的危机,即使拨款两三千万银元给西北也远远不够,只能维持几天的生计。”这种态度加剧了灾情的恶化。

更糟糕的是, 一些地方政府和军阀为了筹措粮饷,加重了农民的税赋。 时任中华民国经济部部长翁文灏在抗战时期巡视西北时提到,“常记民国十八年,陕西曾患大旱,相传死亡者达百万人。此极惨之事,全由水利失修之故。”这反映出当时政府对民生的漠视。

随着灾情的加剧,陕西各地出现了惨不忍睹的景象。据《民国赈灾史料初编》记载,1929年4月份陕西就有28万多人饿死。诗人李季描述当时的场景:“庄稼就像碳火烤,遍地不见绿苗苗。二三月饿死装棺材,五六月饿死没人埋。”到了1929年8月,华洋义赈会通报称,西北四省相继死去600多万人,病者1400多万,流亡逃难者400多万人。

在这场灾难中, 陕西原有人口1300万,在三年大荒中,沦为饿殍、死于疫病的300多万人 ,流离失所者600多万,两者合计占全省人口的70%。甘肃全省64个县有58个县受灾,灾民达250万,仅仅兰州的灾民就达11万。有6万人口的定西县,灾难过后只剩下了3000人。

饥荒不仅夺去了无数人的生命,还导致了社会秩序的崩溃。 野狼开始攻击人类,甚至在白天人们都不敢出门。更可怕的是,人吃人的现象开始出现。美国作家埃德加·斯诺在《西行漫记》中记载:“久旱无雨的黄土高原一片死寂,树叶被摘光了,书皮被扒光了,饱受饥荒缺衣无食的少女半裸着身子被装上拉牲口的车子运往上海的妓院,路边的尸体都是骨瘦如柴。”

这场大饥荒对中国社会产生了深远的影响。 它不仅造成了巨大的人口损失,还加剧了社会矛盾,为后来的社会动荡埋下了隐患。同时,这场灾难也暴露了当时政府在应对重大自然灾害方面的无能和腐败,引发了人们对国家治理能力的深刻反思。

回顾这段历史,我们不禁要问:如何避免类似的悲剧再次发生?首先,必须建立完善的灾害预警和应对机制,提高政府的应急能力。其次,要重视农业基础设施建设,提高农业抗风险能力。最重要的是,政府必须始终把人民的生命安全放在首位,不能因为政治斗争而忽视民生。

1929年陕西大饥荒是一段惨痛的历史,它提醒我们,粮食安全永远是国家发展的基石。只有时刻保持警惕,不断完善制度,才能确保人民安居乐业,国家长治久安。