姓名的地域特色,姓氏的频率分布有明显地域区别

发布时间:2024-09-03

姓名,不仅是个人的身份标识,更是一面镜子,映射出地域文化、历史传承和社会变迁。从“根”到“泽”,从“秀英”到“若汐”,每一个名字背后都蕴含着独特的文化密码。

地域文化影响姓名取舍

“根”字在绍兴人的名字中频繁出现,源于对故土的眷恋。“阿”字在上海、浙东一带的流行,则体现了吴侬软语的温柔。相比之下,山西人取名偏爱反义词,如“丑丑”“赖小”,看似贬义,实则寄托了父母对孩子深深的爱。

沿海地区的人们偏爱“海”字,如“四海”“在洋”;山区居民则青睐“山”字,如“乐山”“仁山”。这些取名偏好,无不彰显着人们对自然环境的敬畏与依恋。

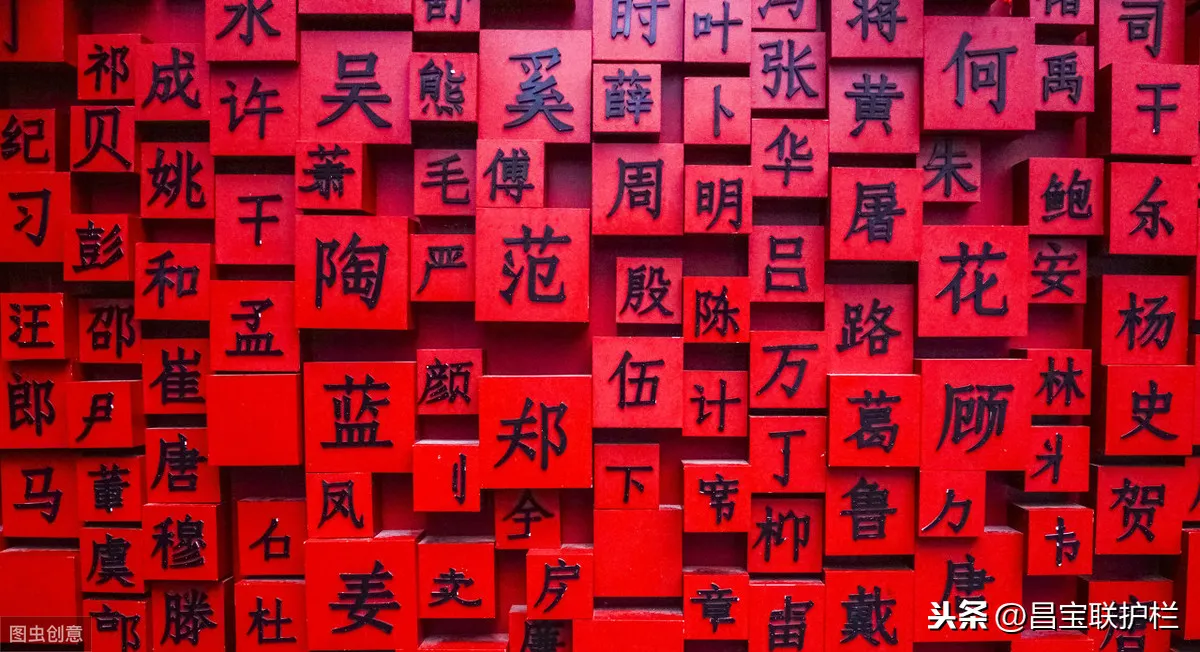

姓氏分布呈现地域特征

姓氏的分布同样呈现出鲜明的地域特征。据统计,王、李、张等姓氏在河南分布最多;陈、黄、吴等姓氏则集中在广东。这种分布格局的形成,与历史上的政权更迭、经济发展、人口迁移等因素密切相关。

值得注意的是,一些复姓的分布更为集中。例如,“欧阳”姓氏33.86%的人口分布在湖南;“诸葛”姓氏31.06%的人口分布在浙江。这种“聚居”现象,反映了中国姓氏文化的深厚底蕴。

姓名文化随时代变迁

姓名文化随时代变迁而不断演变。春秋时期讲究“五类”“六不”,如孔子因“生而首上圩顶”而得名“丘”,体现了“有象”的取名原则。两汉时期崇尚圣洁文雅,如苏武、刘秀等名字,彰显了当时的审美取向。

到了当代,虽然不再受限于古代繁杂的取名规则,但姓名依然承载着人们对美好生活的向往。2021年,新生儿名字中使用频率最高的50个字依次为泽、梓、子、宇、沐等,这些字无不寄托着父母对孩子的美好祝愿。

姓名折射社会文化经济

姓名不仅是一种文化现象,更是社会变迁的缩影。从“秀英”“桂英”等传统名字,到“若汐”“一诺”等现代风格的名字,反映了社会审美的变迁。

同时,姓名也与经济发展密切相关。在经济发达地区,如广东、浙江等,一些复姓的集中度较高,这可能与当地的历史文化传承和经济发展水平有关。

此外,姓名还体现了人口流动的趋势。在一些大城市,如北京、上海等,姓氏的地域特征相对淡化,这与城市人口的多元化有关。

姓名,这个看似简单的符号,实则承载着丰富的文化内涵和社会意义。它不仅是个人身份的标识,更是地域文化、历史传承和社会变迁的缩影。在新时代,如何在传承中创新,在创新中传承,让姓名文化焕发新的生机,是我们每个人都应该思考的问题。