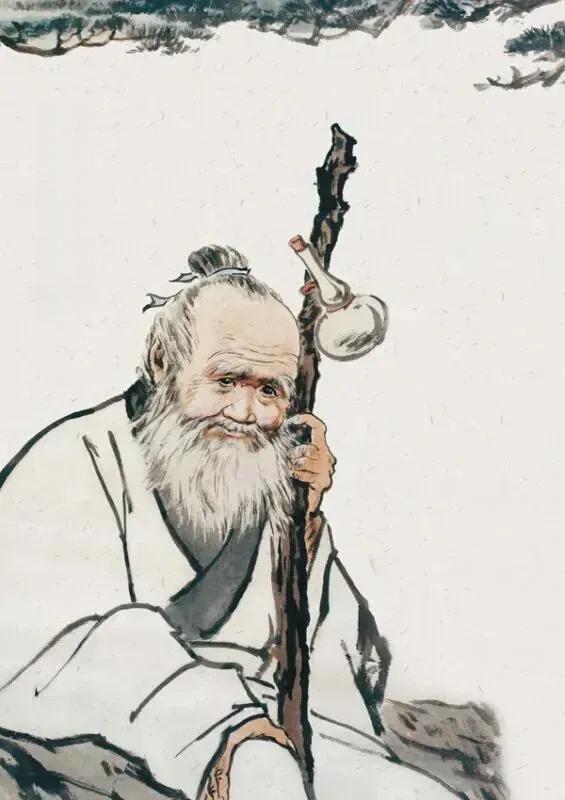

道医:药王孙思邈的养生之道,越早知道越好!

发布时间:2024-09-18

孙思邈,唐代著名医药学家,生于京兆华原(今陕西耀县)。

他自幼聪慧好学,崇尚老庄哲学,从不追求名利。

十八岁时,便立志从医,一生隐居山林,潜心修道,著作并行医,最后归乡去世,享年百岁。

孙思邈著作颇丰,主要作品有《千金要方》、《千金翼方》、《保生铭》、《摄生论》、《存神炼气铭》、《摄生枕中方》等。

他的医德崇高,对医学贡献突出,后世尊称其为“药王”。

孙思邈的养生思想对中医养生的发展和完善起到了至关重要的作用。

本文将通过解读两部《千金方》,结合“生活养生”的基本理念,试图阐释孙思邈在中医养生学说中的重要贡献。

一、饮食养生

饮食养生的根本目标是保持身体健康,而饮食则是所有养生的基础。

《千金要方》中提到:“安身之本,必资于食;救疾之速,必凭于药;不知食宜者,不足以存生也;不明药忌者,不能以出病也。” 食物经过脾胃的消化吸收后,转化为营养物质,这些物质对人类生存至关重要。

对于饮食养生的问题,可以归纳为四个方面。

首先,应该在感到饥饿时再吃,渴望时再喝;饮食应少而多餐,避免一次性过量进食。

就如《内经》所言:“饮食自倍,肠胃乃伤”,过饱或过饥、过咸或过酸均会影响脏腑气血,增加得病的风险。

其次,饮食应配合荤素,鼓励多食蔬菜,减少肉类的摄入,并避免生冷和变质的食物。

第三,关于饮酒,孙思邈提及药酒优于常酒,并强调适量。

他指出:“久饮酒者,腐烂肠胃,渍髓蒸筋,伤神损寿。”现代医学也发现,过量饮酒会对胃和肝造成负担。

第四,进餐后不宜剧烈运动,应适度活动,保持情绪平稳,避免极度兴奋或悲伤,以免影响养生效果。

同时,孙思邈提倡“药食同源”,重视食疗。

《千金食治•序论》中指出:“为医者当须先洞晓病源,以食治之;若食疗不愈,方用药物。” 孙氏认为药物若用量不当可能对身体有害,而食物则能帮助安抚脏腑,提高气血。

因此,他在《千金方》中对各种食物,如果实、蔬菜、谷物等进行了详细描述,包括其四气五味及功效禁忌。

他曾说:“五味不欲偏多,故酸多伤脾,苦多伤肺,辛多伤肝,咸多伤心,甘多伤肾,此五味克五脏五行,自然之理。”中医理论中,肝属木,味酸;心属火,味苦;脾属土,味甘;肺属金,味辛;肾属水,味咸。

若偏好过度,则会导致五味不均,产生“五味之伤”的情况。

因此,日常饮食应注意食物搭配及味道的平衡,以实现饮食养生。

二、起居养生

在起居养生方面,可以从居所的选择和生活习惯两方面阐述。

首先,关于居所的选择,《翼方•退居》提到:“山林深远,固是佳境,独往则多阻,数人则喧杂。”理想的居所应选择在郊外,避开人多喧闹,确保环境清静优雅且风水良好。

其次,孙思邈依据《黄帝内经》提出了科学的作息时间表。

他建议:“春欲晏卧早起,夏及秋欲侵夜乃卧早起,冬欲早卧而晏起。” 顺应自然变化,安排与四气五行相协调的生活作息,能促进身体的健康。

三、情志养生

情志养生则是内在调养的重要方面。

中医认为,疾病的成因通常涉及六淫、七情、饮食等多方面。

而七情对养生的影响更为直接。

孙思邈提出“十二多”与“十二少”的理论,认为应该少思少念,降低情绪波动,保持内心恬静。

孙氏强调,情志的健康调理对五脏有直接影响,失调会引发多种病症。

《内经》述及,情志激烈的波动不仅影响身体,还能加重病情。

因此,追求内心的宁静、稳定情绪对于健康至关重要。

综上所述,孙思邈作为唐代杰出医药学家,从“治未病”的角度提出饮食、起居与情志三方面的养生理论,不断融入中医传统,构建了一套切实可行的养生理论,对后世有深远的指导意义。