安全护航,尊重隐私——人脸识别技术应遵循合法、正当、必要原则

发布时间:2024-09-03

人脸识别技术正在悄然改变我们的生活。从酒店入住到地铁安检,从手机解锁到支付验证,这项技术的应用场景日益广泛。然而,随着其普及,关于隐私保护和数据安全的争议也日益激烈。

人脸识别技术为我们的生活带来了诸多便利。在公共安全领域,它帮助警方快速识别犯罪嫌疑人,提高了破案效率。在日常生活中,它简化了身份验证流程,使我们能够更便捷地使用各种服务。例如,一些城市的地铁系统已经开始应用人脸识别技术,实现乘客分类安检,以提高通行效率。

然而,人脸识别技术的广泛应用也引发了诸多担忧。首先是隐私问题。正如台湾律师丁昱仁所言:“人民有权利决定资料是否要提供给国家使用。”未经同意收集和使用个人生物特征数据,可能侵犯公民的隐私权。其次是数据安全问题。一旦人脸信息被泄露或滥用,可能给个人带来严重后果。此外,人脸识别技术还存在算法偏见和歧视问题。研究表明,一些人脸识别系统在识别深肤色人群时准确率较低,可能导致不公平的对待。

面对这些挑战,各国政府正在积极探索人脸识别技术的监管框架。美国虽然没有联邦层面的专门立法,但一些城市如旧金山、波士顿和波特兰已经禁止在公共空间使用人脸识别技术。欧盟则在2021年提出了人工智能法案草案,旨在限制生物识别系统的使用。该草案建议将人脸识别技术分为“高风险”和“低风险”两类,并对“高风险”系统实施更严格的监管。相比之下,中国目前还没有专门针对人脸识别技术的法律法规,但正在制定相关标准和政策。

那么,如何在利用人脸识别技术带来的便利和保护个人隐私之间取得平衡呢?我们应当遵循以下原则:

首先,合法原则。使用人脸识别技术必须有明确的法律依据,确保符合相关法律法规的要求。

其次,正当原则。使用人脸识别技术的目的必须正当,不得滥用。例如,台湾铁路管理局原本计划在火车站安装人脸识别系统,但因争议较大而取消,就是一个尊重正当性的例子。

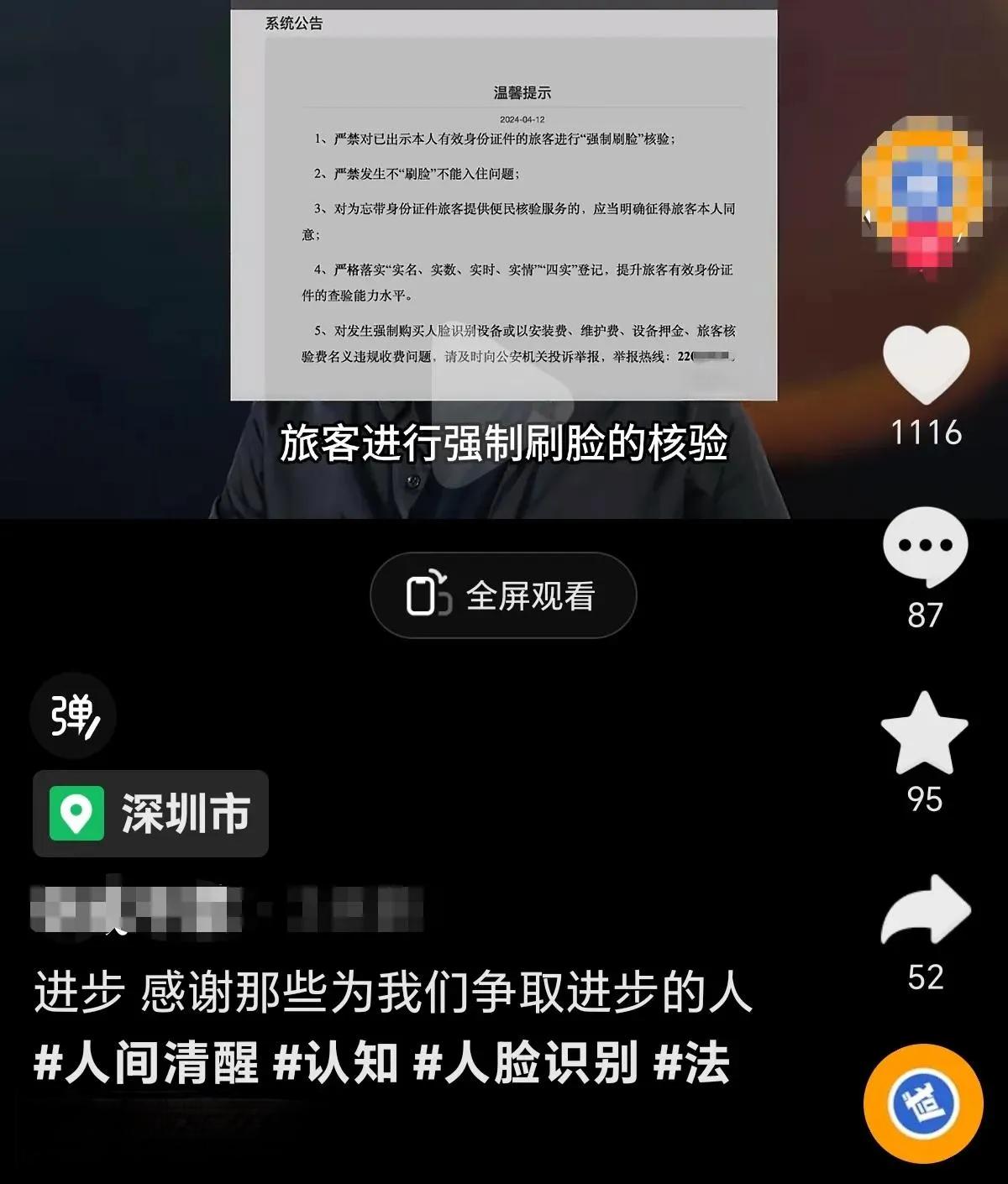

最后,必要原则。只有在没有其他替代方案或替代方案效果明显较差的情况下,才应考虑使用人脸识别技术。正如中国经营报报道的某直辖市在全市严禁酒店强制刷脸的做法,体现了对必要性的考量。

人脸识别技术是一把双刃剑。它既能提高社会效率,也可能侵犯个人隐私。只有在合法、正当、必要的前提下合理使用,才能真正发挥其积极作用,为我们的生活带来便利,同时保护每个人的合法权益。这需要政府、企业和公众共同努力,建立完善的法律体系,加强技术监管,提高公众意识,确保人脸识别技术在法治轨道上健康发展。