“网络上的谐音梗有多好笑?”哈哈哈哈简直有病!

发布时间:2024-09-15

“集美”、“耗子尾汁”、“996”……这些网络流行语你一定不陌生。它们有一个共同的名字——谐音梗。为什么这些“破梗”如此受欢迎?它们又是如何在互联网上迅速传播的?让我们从心理学和语言学的角度来一探究竟。

谐音梗为何让人会心一笑

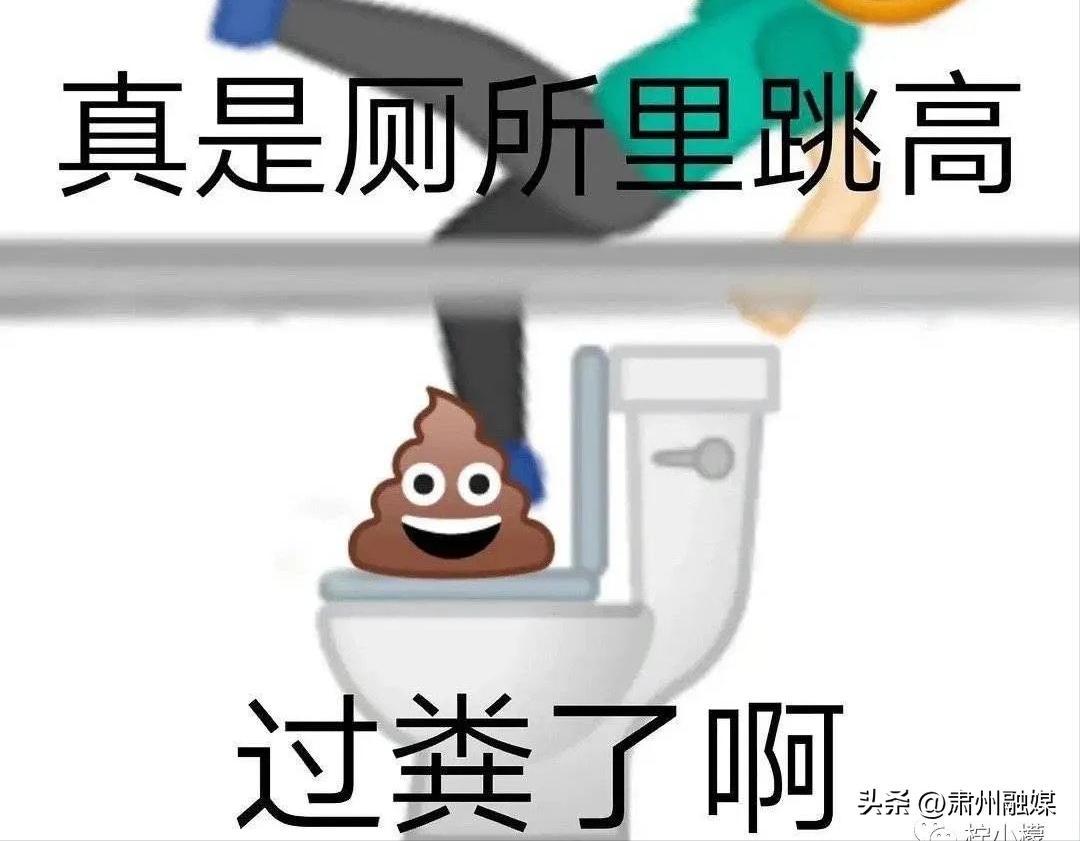

谐音梗之所以好笑,源于心理学中的“失谐理论” 。这个理论认为,幽默感来源于预期信息与实际结果之间的认知不一致。当我们听到“24孝第一孝是仰天长啸”时,原本期待的是中国传统孝道故事,但“仰天长啸”却打破了这种期待,产生了意外的幽默效果。

这种“意料之外,情理之中”的信息传达,让我们的大脑在紧张与松弛之间产生愉悦感。正如心理学家所言:“听众们听到了意料之外又情理之中的‘不正经’内容,原本期待中的正经紧张就会一下子松弛下来,这一放松就产生了愉悦感。”

谐音梗传播背后的社交密码

在信息爆炸的互联网时代,谐音梗之所以能够广泛传播,主要有三个原因:

首先, 早期的谐音词提高了沟通效率。 例如,“886”(拜拜喽)这样的表达让我们在打字时少敲几个字母,符合语言学家提出的“经济原则”。

其次, 现在的很多谐音梗符合“礼貌原则”。 比如,“集美”(姐妹)既能表达亲昵,又保持了一定的距离感,显得更有分寸。而“耗子尾汁”(好自为之)则在传达原意的同时,又不失委婉含蓄。

最后, 谐音梗满足了人们的社交需求。 当一群人同时听懂一个梗时,会产生“自己人”的感觉,满足了身份认同和归属感。这种社交属性促使人们不断创造和传播新的谐音梗。

谐音梗对语言文化的影响

谐音梗的流行既有积极影响,也有潜在风险。 积极方面,它丰富了语言表达,为日常生活增添了幽默感。同时,谐音梗的创造和理解也体现了人类的创造力和语言理解能力。

然而,过度使用谐音梗也可能带来负面影响。它可能导致语言表达的准确性下降,甚至影响青少年的语言学习。此外,一些低俗或不恰当的谐音梗可能会传播不良价值观。

面对谐音梗的流行,我们需要辩证看待。正如语言学家所言:“任何新兴的文化现象必然植根于已有文化之中,也必然要接受优胜劣汰的自然选择。”我们应该以开放包容的态度对待谐音梗,同时也要引导其向健康的方向发展。

总的来说,谐音梗作为一种语言现象,反映了我们对幽默的追求和社交需求。它不仅是一种娱乐方式,更是语言和文化的缩影。在这个过程中,我们既要享受谐音梗带来的乐趣,也要保持理性和批判性思维,共同营造健康向上的网络语言环境。