盐铁论是为统治阶级服务的,极限压榨老百姓是他们的初衷,弃之!

发布时间:2024-09-16

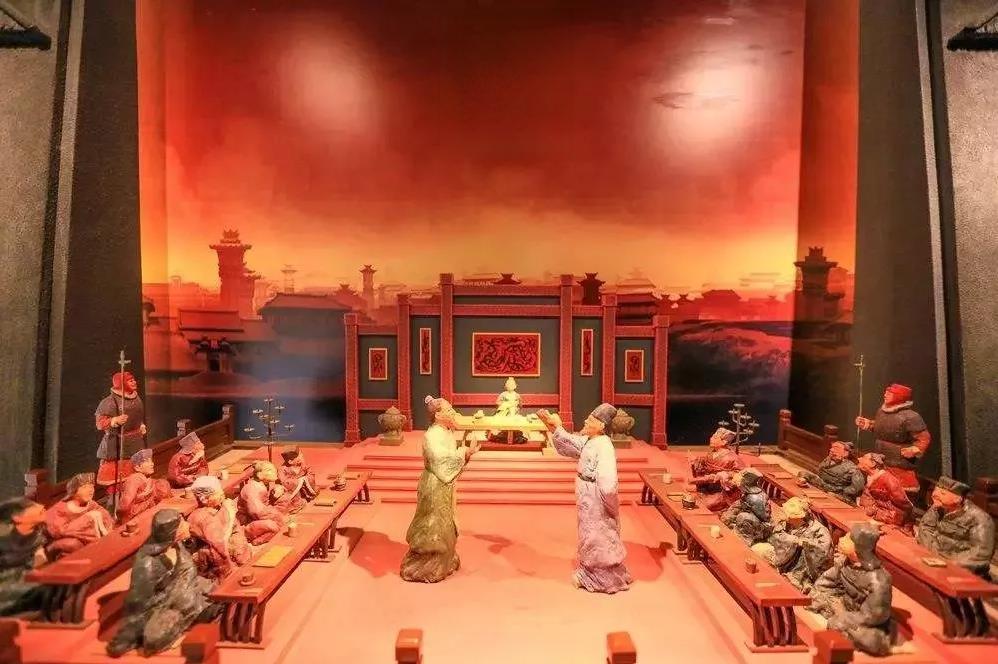

西汉昭帝始元六年(公元前81年),一场关于国家经济政策的大辩论在长安举行。这场辩论的记录,后来被整理成书,名为《盐铁论》。这部著作不仅记录了一场重要的历史事件,更是西汉后期政治、经济、社会思想的集大成者。

《盐铁论》的核心议题之一是“本末之辩”,即农业与工商业的关系。代表儒家思想的贤良文学主张“重本抑末”,认为农业是国家的根本,而工商业则是末业。他们认为:“国有沃野之饶而民不足于食者,工商盛而本业荒也。”这种观点反映了当时社会对农业生产的高度重视,以及对工商业可能带来的负面影响的担忧。

然而,以御史大夫桑弘羊为代表的法家思想则主张“本末并重”。他们认为,随着社会分工的细化,工商业的发展是历史的必然趋势。桑弘羊等人认为,工商业不仅能增加国家财政收入,还能给百姓生活带来便利。他们指出,只有国家干预经济,才能控制兼并和富豪势力,维护社会公平。

《盐铁论》中另一个重要议题是“义利之辩”。贤良文学认为人性本善,应当重义轻利。他们主张“以礼义防民欲”,认为治国必须抑制百姓对物质利益的追求,这样才能培养良好的社会风气。然而,桑弘羊等人则认为好利是人的本性,他们引用司马迁的话说:“天下攘攘,皆为利往。”他们认为,盐铁官营和均输、平准等政策,在增加财政收入的同时也符合百姓利益。

在贫富问题上,《盐铁论》中也展开了激烈的辩论。贤良文学强调富民优先,认为“民人藏于家,诸侯藏于国,天子藏于海内”。他们主张让百姓先富起来,提出官府应该放权,让百姓自由经营。而大夫、御史则强调富国为先,认为人的欲望是无穷的,只有国家富强了,人民群众才能真正富裕。

《盐铁论》不仅是一部重要的经济思想著作,它还反映了西汉时期复杂的社会矛盾和思想碰撞。通过这场辩论,我们可以看到当时社会各个阶层的利益诉求和思想观念。同时,《盐铁论》也为我们提供了丰富的历史资料,帮助我们更好地理解汉代的社会经济状况。

在今天,当我们面对经济发展、贫富差距、政府与市场关系等问题时,《盐铁论》中的讨论仍然具有重要的参考价值。它提醒我们,在制定经济政策时,既要考虑国家的整体利益,也要关注百姓的切身利益;既要重视物质财富的积累,也要注重精神道德的建设。《盐铁论》的历史意义,不仅在于它记录了一场重要的历史辩论,更在于它为我们提供了思考国家治理、经济发展问题的宝贵智慧。