能快速溶血栓的溶栓药,为啥平时不让吃?很多人不知道,错怪医生

发布时间:2024-09-16

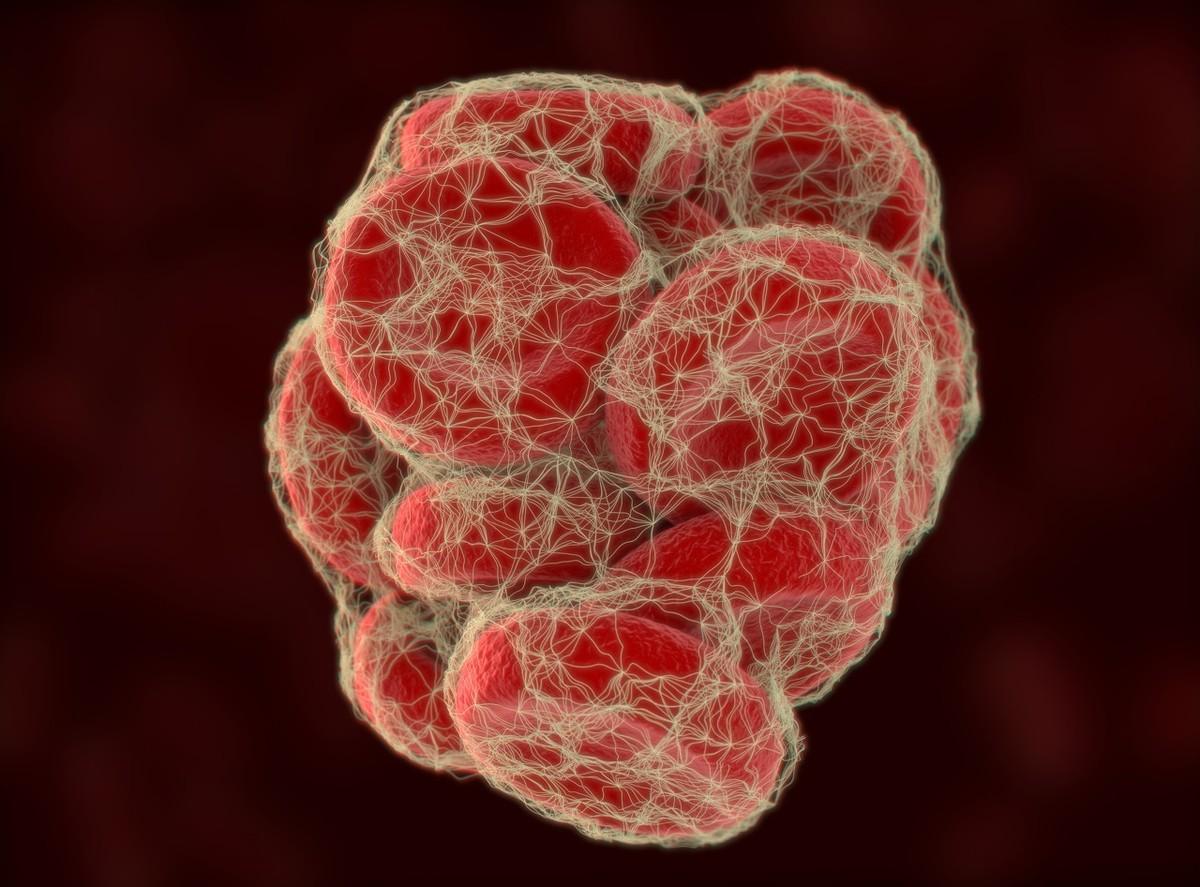

溶栓药是一把双刃剑。它能在关键时刻挽救生命,但使用不当也可能带来致命风险。这种药物的工作原理是溶解血管中的血栓,恢复血液流动,从而挽救缺血的心肌细胞和脑细胞。然而,正是这种强大的溶栓能力,也让它成为一把需要谨慎使用的“利器”。

溶栓治疗的两大“陷阱”不容忽视。首先,它可能导致重要脏器出血。当血管破损时,血栓的形成是止血的关键。如果患者同时伴有出血性疾病,溶栓治疗可能会阻碍出血部位的止血过程,特别是在脑部或其他重要脏器,可能导致危及生命的严重后果。其次,心肌和脑组织若缺血时间过长,恢复供血后反而会造成更严重的损伤,医学上称为“缺血-再灌注损伤”。这种情况下,细胞内会产生大量氧自由基,对细胞造成二次伤害。

因此,溶栓治疗的使用需要严格把握适应证。首先,必须明确患者发病的原因确实是血栓形成。心梗和脑梗的病因多样,需要通过心电图、血液检查、头颅CT等判断病因,只有明确是因血栓形成时,才能考虑溶栓。其次,要最大程度地避免出血风险。近期有手术史、出血史、消化道溃疡等的患者都应尽量避免溶栓。此外,发病时间也是关键因素。一般来说,心梗发生后24小时内溶栓能为大多数患者带来获益,而脑梗则应在发病3小时内进行溶栓。

值得注意的是,溶栓治疗并非适用于所有情况。对于急性心梗,通过放支架迅速开通梗死血管可能是更有效的治疗方法。对于大面积的脑梗,动脉拉栓术也可能带来更多获益。因此,在决定是否使用溶栓治疗时,医生需要综合考虑患者的病情、身体状况和治疗时机,权衡风险与收益,做出最合适的治疗方案。

对于患者和家属来说,充分了解溶栓治疗的优势和风险至关重要。在急症发生时,这能帮助他们更加清醒地配合医生做出最优选择。同时,这也要求医生在与患者沟通时,要清晰地解释治疗方案的利弊,让患者和家属能够理解并参与到治疗决策中来。

总的来说,溶栓药是一种强大的治疗工具,但它的使用需要医生的谨慎判断和患者的充分理解。只有在医患双方共同努力下,才能最大限度地发挥溶栓治疗的效用,同时将风险降到最低。这不仅是对患者负责,也是对医学伦理的尊重。