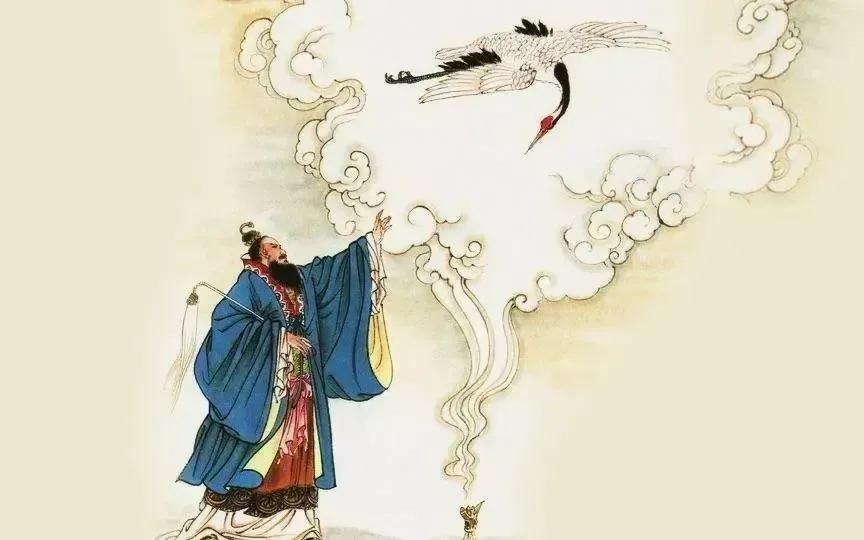

道家所说的白日飞升,到底是飞到了天上哪个地方?

发布时间:2024-09-18

白日飞升与得道成仙可以说是道家历代追求的至高理想与最终目标 ,关于飞升的记载和传说在古代文献信中屡见不鲜,单是在《续仙传》上卷中就提到有十六位仙人实现了“飞升”。

读到此处,不少道友可能会好奇,白日飞升究竟是飞往天上哪个地方呢?天是众多神仙的居所,而凡人得道之后,通常也会有升天的现象。

但是, 天界究竟以何种姿态存在? 它果然是单一的,还是多重的?如果是多重的,那么它们之间又是怎样的关系? 修行者应以何种心态对待这些?

唐明皇李隆基对此也充满疑问,他曾向中岳潘师正祖师请教。

潘师正祖师对此问题的详细解答被记录在《道门经法相承次序》中。

他认为,根据灵宝经典及三界的相关图箓,大道包含了三清与三界的范围。

这里的三清分别是:玉清境、上清境和太清境。

而三界则分别是:欲界、色界及无色界。

一、三十六天

在这三界之中,欲界包含六天,色界有十八天,无色界则有四天。

再加上三清与其下的四人天,总共有三十二天。

然而,在四人天之下,三界中的二十八天都逃不脱罡风、毒火及五雷这三种劫难,而位于无色界之上就不会受到这三灾的侵扰。

在三清境中,各有相应的一天,玉清境对应清微天,上清境对应禹余天,太清境则对应大赤天。

加上三界的四人天,共同形成了三十二天,再加上三清天的三天,总计为三十五天。

这三清与三界的每一个天都有各自的帝皇来统治,各天中都存有不同品级的真仙,且真仙之下更有诸多统领的僚属。

再加上三清之上还有大罗天覆盖,因此三界、三清天与大罗天一共被称作三十六天。

二、无上大罗天

在大罗天中,耸立着一座名为玉京山的巍峨山脉,山上有座名为七宝城的辉煌城市。

城墙周长达到二十四万里,其高度则达到二万四千里。

城中矗立着七宝玄台,台高九万层,壁立高出城墙三百六十里。

七宝台上耸立着八株七宝树,每株七宝树高度是七百二十里,树枝叶繁茂,延展至八方无极之外。

这八株七宝树的根由金银构成,枝则由珠玉构成,叶为珊瑚夜光,果为玛瑙、瑠璃和琥珀,整座树华丽交错。

当微风轻拂,树枝摇曳间,叶片乃聚合成妙音,散发出奇异的光辉,城中宫殿和楼阁的数量与规模之大,实在难以形容。

玉京山又流淌着五色泉水,散发出九色光辉,照亮了大罗天及其余的天界。

而虚皇大道元始天尊则在此进行修行。

每逢三元八节、斋日等,大罗天的帝王、大圣、天尊,妙行、真人、仙童、玉女等都齐聚玉京山,朝拜元始天尊。

众位圣者皆纷纷烧香朝礼,飞行踏虚,歌颂玄都之美,赞叹宫阙之奇妙。

天尊的诞生以道为身,不受因缘之影响,而不待他物而自存。

因此《无量经》中有云:“元始祖劫,化生诸天,开明三景,是为天根。

上无复祖,唯道为身,应化济物,显号无穷,摄迹归真,湛而为一。

以其诸天敬奉,号曰天尊。

为万有之根,因此称之为元始。”

在大罗天之下的三十五天中的帝王、大圣、天尊,妙行、真人、仙童和玉女等皆在此修行,甚至进行洒扫、烧香、散花等事。

狮子、辟邪、神龙、朱凤等八千万种灵兽和仙禽同样在城中自由飞翔,侍卫四方。

三、飞升后还要修炼吗

明白了三十六天后,修行者理应一步步进行修炼:最初作为凡人初学者,应该传度授箓、受持法戒,行无犯缺功德圆满,才能名系仙箓,才有资格进入五岳灵山洞宫继续修行。

在洞宫中,若无懈怠,持之以恒,便能逐层位升登欲界诸天。

在欲界天中,勤奋修行、不断进步,就能逐层位升登色界诸天,持续努力,最终可以再逐步直位登无色界诸天、四种人天及无上三天。

甚至达到无上三天,即是玉清境清微天、上清境禹余天、太清境大赤天,也绝非求道修行的终点。

修行者应不断突破,不因以往的成就而停滞,坚定道心,追求大道,最终甚至可升入最上大罗之天。

从潘师正祖师的启示中看到,在三界中的众生,生命均是有限的,寿数虽有长短,但一旦灾劫来临,所有众生都无法避开。

而四种人天以上,则是至道的极果,修成不坏仙体,与道同真,常沐极乐。

因此, 修行之士不可止步于三界之中,尤其是凡夫,必须提升无上大道,跳出三界的束缚 ,避开劫数,抵达那些三灾无法触及、劫数无可期望的仙境。

四、正史记载的“白日飞升”

正史与野史中均记载了白日飞升的女道士谢自然,号称“东极真人”。

谢自然为唐代女道士,今四川南充人,其祖籍在兖州(今属山东),《唐书》中有载:“贞元十年,谢真人名自然,于县界金泉紫极宫白日上升。

郡郭是夕有虹霓云气,万目共睹。”

史书记载,谢自然出身于官宦之家,父亲谢寰为孝廉,曾任秘书省校事从事,母亲胥氏亦出自本邑的豪门望族。

她自幼聪颖,非常人可及,自小坚持素食,从不食荤腥。

七岁时便开始研习《道德经》《黄庭内经》等道家经典。

因其家居于大方山下,山顶有道祖太上老君的圣像,而屡屡前往山上拜礼,后索性迁居山顶。

至十四岁时,谢自然开始绝食辟谷,断绝颗粒饮食,以王母、麻姑、南岳魏夫人等女神为榜样修行。

她的断食之举令当地官员怀疑,连她的父亲谢寰也对此觉得反常,但她展现出的非凡能力则让人难以不信。

史载,为验证谢自然断食的真实性,当地刺史韩佾曾将她囚禁于密室中与外界隔离,几个月后打开房门时,谢自然的肤色依旧红润,气色舒畅。

自此,刺史拜服,并让女儿拜谢自然为师。

后来,在她二十七岁时,搬入金泉道场,不久便在金泉观内实现了白日飞升。

当地民众数千人共同见证了这一神奇事件。

这一史无前例的奇事震动了朝野,并影响至今。

唐德宗皇帝特地颁诏褒奖谢自然,当地官员立即按诏令刻石立碑。

根据康熙年间的《顺庆府志》记载,在谢自然飞升的金泉山上,本有三通与之相关的唐代石碑。

其一为唐太和五年(831)果州刺史韦肃所撰的《金泉山仙述居》;其二是唐德宗所写的《敕果州刺史手书》;其三是唐德宗的《敕果州女道士谢自然白日飞升书》。

虽然这三碑现已俱毁,却有两通碑文仍存于地方志中。

从皇帝下诏到地方官员刻碑,可见谢自然飞升当时影响的巨大,甚至与其同代并一直排斥神异的著名文学家韩愈,也为此作了长篇的《谢自然诗》,详细描述了这一骇人奇事。

总的来看,对于谢自然的白日飞升的记载,史料和文献非常广泛,既有官修历史书,也有野史记载;既有地方志,又有道家典籍,其可信度极高。