数学界的诺贝尔奖——菲尔兹奖

发布时间:2024-09-19

1936年,国际数学联盟首次颁发了菲尔兹奖,这个被誉为“数学界的诺贝尔奖”的奖项,背后却有着一段鲜为人知的起源故事。

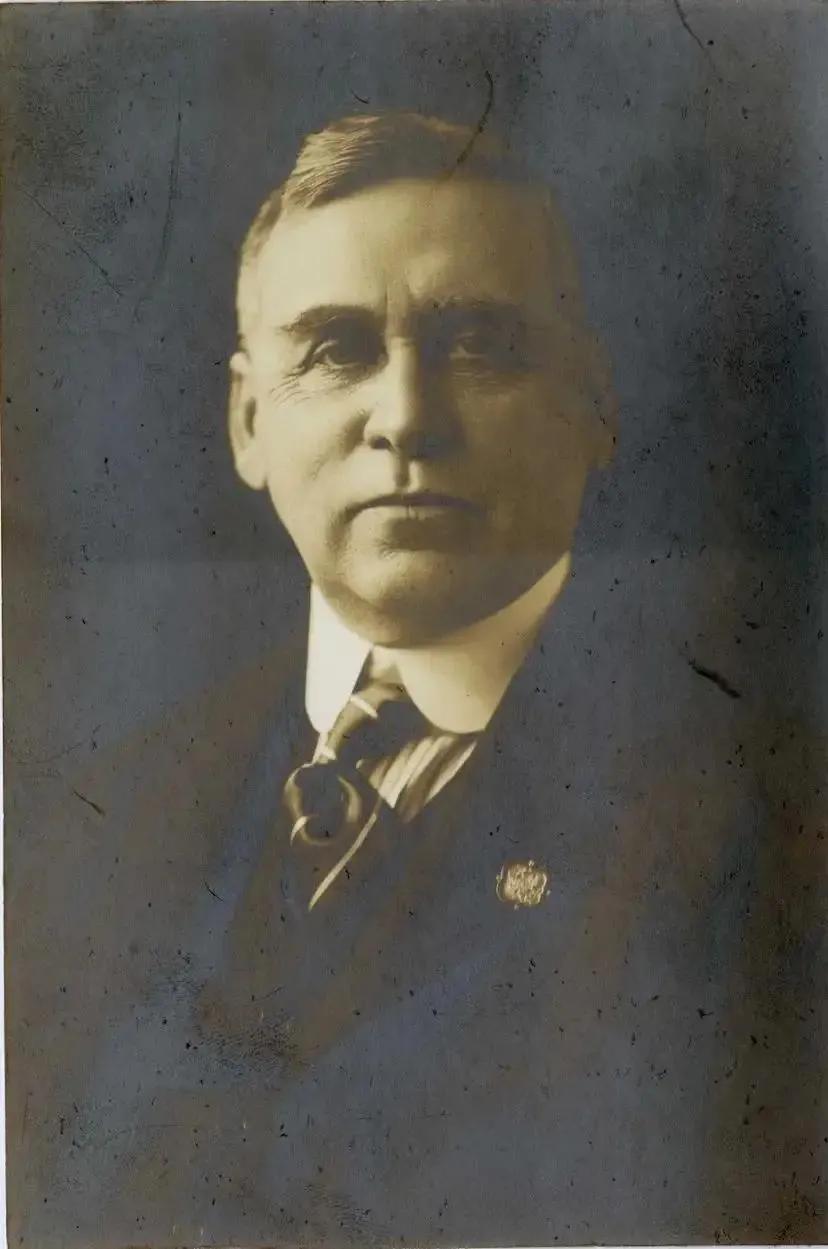

菲尔兹奖的设立初衷,竟然是为了平息国际数学界的纷争。第一次世界大战后,法国和比利时的数学家坚持不让德国及同盟国的同行参加国际数学家大会。1924年,美国本应主办大会,但由于排除德国的条件,难以获得赞助。加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹接手主办,虽然参与人数不多,但大会取得了成功,并有盈余。菲尔兹因此决定用这笔钱设立奖项,希望借此邀请国际数学界共同参与,化解矛盾。

菲尔兹在备忘录中表示,奖项应“表扬已完成的工作,同时也为了鼓励得奖者取得进一步成就”。这一表述后来被解读为倾向于年轻数学家。事实上,菲尔兹的本意是避免各国间有令人不快的比较,希望关注那些尚未大展身手、未获足够关注的年轻数学家。

然而,由于没有明确的评选规则,菲尔兹奖委员会在选择获奖者时常常意见不一。直到1966年,委员会主席乔治·德拉姆才确定了40岁的年龄限制,从此菲尔兹奖正式成为授予年轻数学家的最高荣誉。

这一奖项对年轻数学家的激励作用不容小觑。正如菲尔兹所期望的那样,它不仅表彰了获奖者已有的成就,更为他们未来的研究提供了动力和支持。许多获奖者在获奖后继续取得突破性进展,推动了数学的前沿发展。

菲尔兹奖在数学界的地位举足轻重。虽然最初无人将其比作诺贝尔奖,但1966年获奖者之一斯蒂芬·斯梅尔因反对越战而拒绝出席美国国会调查,反而前往莫斯科领奖。他的同事为他辩护时称菲尔兹奖在数学界的地位堪比诺贝尔奖,这一说法被媒体广泛引用,从此菲尔兹奖便有了“数学界的诺贝尔奖”的美誉。

值得注意的是,菲尔兹奖的获奖者背景呈现出多元化的特征。从世界各国获奖人数来看,美国最多,有13人;其次是法国11人,苏联/俄罗斯9人,英国6人。其他国家如日本、澳大利亚、德国、意大利等也有获奖者。这反映了数学研究的国际化趋势,也体现了菲尔兹奖对全球数学发展的关注。

菲尔兹奖的设立初衷虽是化解纷争,但它最终成为了激励年轻数学家、推动数学进步的重要力量。这个奖项不仅表彰了个人成就,更促进了数学界的国际合作与交流。在数学研究日益复杂、跨学科合作日益频繁的今天,菲尔兹奖的意义或许比以往任何时候都更加重要。