【文化】邹衍创建“五德终始说”对中国传统文化的影响

发布时间:2024-09-18

邹衍的五德终始说是中国战国时期提出的一种历史观念,它将五行学说应用于王朝更替的解释中,对中国传统文化产生了深远的影响。

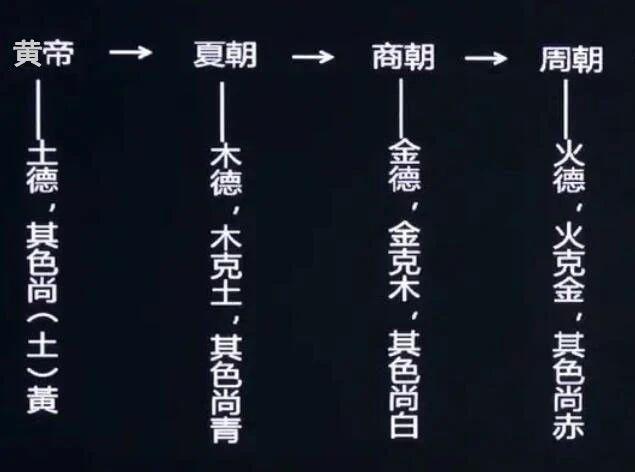

五德终始说的核心是将五行(金、木、水、火、土)与王朝的德性相对应,认为每个王朝都具备其中一种德性,并据此获得天命统治天下。当一个王朝的德性衰微时,就会被具备相克德性的新王朝所取代。这种学说不仅解释了历史变迁,也为新兴势力提供了合法性的理论基础。

这一学说对中国传统文化和政治制度产生了多方面的影响。首先,它强化了“天命”观念,使统治者不得不考虑自身的德行和政策是否符合天意。其次,它为王朝更替提供了一种看似合理的解释,有助于社会稳定和政权交接。再者,它将色彩、服饰、礼仪等与政治权力紧密联系,形成了独特的政治文化。

在历史上,五德终始说的应用经历了从相克说到相生说的演变。秦始皇统一六国后,采用相克说,自称水德,以彰显其取代周朝火德的合法性。汉代则出现了相生说,认为新王朝应继承前朝德性并加以发展。这种变化反映了统治者对政权合法性的不同诉求。

然而,随着时间推移,五德终始说的影响力逐渐减弱。唐朝时期,由于色彩体系的复杂化和官僚制度的发展,这一学说开始失去其政治功能。到了明清时期,虽然仍有皇帝自称“奉天承运”,但五德终始说的实际应用已大为减少。

尽管如此,五德终始说对中国传统文化的影响仍然不容忽视。它体现了古人对宇宙规律和历史变迁的思考,也反映了中国传统文化中天人合一的思想。在现代社会,虽然我们不再用五德终始说来解释王朝更替,但其中蕴含的系统化思维和色彩文化仍然值得我们借鉴。

总的来说,邹衍的五德终始说是中国古代思想的重要组成部分,它不仅影响了当时的政治文化,也为后世留下了宝贵的思想遗产。在今天,我们回顾这一学说,不仅能够更好地理解中国传统文化,也能从中获得新的启示。